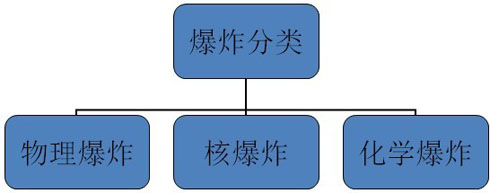

1.1 爆炸及其分类

(1)爆炸:在有限空间和极短时间内,某一物质系统迅速释放大量能量或急骤转化的物理、化学过程。在这种变化过程中,通常伴随有强烈的放热、发光和声响等效应。

(2)研究爆炸的目的:控制、利用、消除或预防。

(3)爆炸现象有很多,电、热、核、动力学、化学等。

物理爆炸:发生爆炸时,仅物质形态发生变化,物质的化学成分和性质没有改变的爆炸现象。

核爆炸:由原子核裂变或聚变的连续反应释放巨大能量而引起的爆炸现象。

化学爆炸:发生爆炸时,不仅物质形态发生变化,而且物质的化学成分和性质也发生变化的爆炸现象。

工程爆破中研究应用最广泛的是炸药的化学爆炸。通常所说的爆炸指的是炸药爆炸。

爆破与爆炸比较

1.2 炸药的基本特征

(1)高能量密度(能量密度:ρQ)的物质

(2)强自行活化的物质

(3)亚稳定的物质

(4)能自供氧的物质

1.3 炸药爆炸的条件(炸药爆炸的特征)

(1)变化过程中释放大量的热(炸药爆炸的放热与一般物质的比较)(热的作用是做功的能源和反应的自持)

(2)变化过程必须是高速的(过程的瞬时性)(爆炸反应瞬间完成形成定容绝热状态,造成极高的能量密度)

(3)变化过程中能生成大量的气体(为做功提供了介质)

三者相辅相成,缺一不可,又称爆炸三要素。

1.4 炸药化学变化的基本形式及关系

炸药的爆炸只是炸药化学反应的一种形式。炸药环境条件不同,其变化过程在形式和性质上差别很大。按反应速度和传播性质分为:热分解、燃烧、爆炸、爆轰。

热分解:炸药在常温下发生的缓慢分解现象,与环境温度有关。炸药的热分解性能影响炸药的储存。

燃烧:炸药在一定条件下能够稳定燃烧的现象。绝大部分炸药都能在一定条件下稳定燃烧。炸药的燃烧与一般燃料的燃烧不同。燃烧过程和爆炸过程是不同的。

燃烧与爆炸的区别

能量传递、燃烧速度、产物运动方向、外界影响。

燃烧是靠热传导、气体产物的扩散辐射进行能量传递和激起反应的;炸药是靠爆轰波实现的。

燃烧速度是亚音速;爆炸是超音速的。

燃烧产物的运动方向与反应区传播方向相反,而爆炸产物的运动方向则与反应区传播方向相同,故燃烧产生的压力较低,而爆炸产生很高的压力。

燃烧的速度和性质与外界的影响有关,特别是压力的影响。主要取决于外界压力。

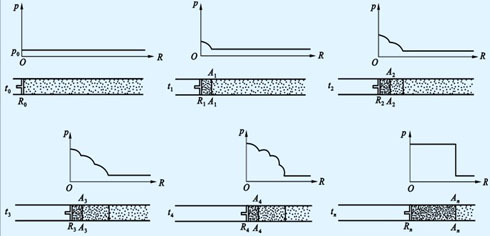

爆炸:炸药受到足够大的外能作用时发生的猛烈的化学反 应,其特点是在爆炸点的压力急剧地发生突变、传播速度很快可达每秒数千米,与外界关系不大,但过程不稳定。

爆轰:炸药以最大而稳定的爆速进行传播的过程。与爆炸没有本质区别。可以认为爆炸是爆轰的一种形式,即不稳定的爆轰。炸药变化的四种形式是相互联系,在一定条件下是可以相互转化的。

(1)四川成乐高速炸药运输车发生自燃

2011年7月17日下午,一辆装有12吨炸药的货车在四川省成乐高速眉山段25km+500m处发生自燃。眉山市消防官兵和公安干警紧急抢险,满载炸药的车辆被转移安全地段。下午14时45分,眉山市消防支队指挥中心接到报警后,迅速出动5辆消防车30余名消防官兵前往救援。到达现场,经询问驾驶员,消防官兵立即用2支高压水枪对着车上一阵猛喷。有效的控制了险情。据了解,当天眉山室外温度高达33℃,一旦车上的炸药发生爆炸,后果不堪设想。下午16时许,经过消防官兵的降温处理,载有炸药的车辆已被安全转移。目前,事故原因正在进一步调查中。

——四川新闻网

(2)某高速公路建设工地,在装药过程中发生了一起燃烧事故和一起爆炸事故。所幸未造成人员伤亡。

(3)安徽省凤阳县晶鑫矿业2009“6·21”爆炸事故共死亡17人、重伤3人、轻伤40人,查明,事故原因是企业业主非法在办公楼内储存炸药所致。

(4)2012年8月4日下午4时许,凤阳县武店镇灵泉村陈岗村民组陈义忠家发生爆炸,造成三死(其中两名是在送往医院救治途中死亡)四伤,四名轻伤人员已送往蚌埠123医院救治。

(5)两辆运送炸药车辆在贵州福泉出事;公安部长孟建柱作批示

2011年11月1日在黔南州福泉市马场坪收费站附近,两辆运送炸药车辆在一汽修厂检修时发生爆炸。人民网福泉11月5日电(陈泳旭)截止11月4日,事故造成9人死亡,217人受伤,其中出院58人,8人重伤,目前病情稳定,其中4人已从重症监护病房转出。

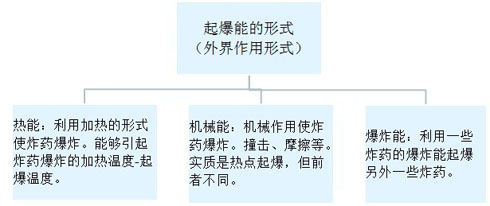

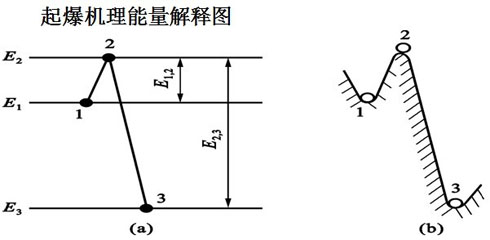

起爆:在外界能量作用下,引起炸药发生爆炸的过程。

起爆能:使炸药起爆的外界作用能量。能使炸药起爆(爆炸)的最低能量称临界起爆能。炸药爆炸的原因有内因和外因。内因是炸药本身所具有的性质;外因即是起爆能,通常有三种。起爆能的大小对爆破器材的生产、运输、储存和使用密切相关。

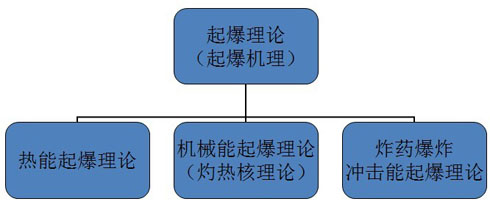

(1)热能起爆理论的基本要点:在一定的温度、压力和其它条件下,一个体系反应放热量大于体系所散失的热量,该体系-混合气体发生热积聚,从而使反应自动加速而导致爆炸。

即爆炸是体系内部温度渐增的结果。——谢苗诺夫等的热能理论在凝聚体炸药中的应用

(2)炸药机械能起爆理论—灼热核理论:炸药的起爆是由于炸药内的某一部分或几个极小部分(热点或热核<温度很高的微小区域>)被加热到爆炸,从而引起整个炸药的爆炸。

热点形成有三种原因:

1)炸药内部的空气间隙或者微小气泡等在机械作用下受到了绝热、压缩(发泡剂);

2)受磨擦作用后,在炸药的颗粒之间、炸药与杂质之间以及炸药与容器内壁之间出现的局部加热(敏化剂、钝化剂);

3)炸药由于黏滞性流动而产生的热点(液体炸药)。

热点(热核)具备的条件:

1)热点尺寸尽可能细,直径一般为10-5~10-3cm;

2)热点温度应为300~600℃;

3)热点的作用时间在10-7s以上。

(3)炸药爆炸的冲击波能起爆理论

1)均相炸药的冲击波能起爆

起爆大致是:主发装药爆炸产生的强冲击波进入均相炸药,经过一定的延迟后,开始在其表面形成爆轰波引爆炸药。均相炸药爆炸冲击波能起爆取决于临界起爆压力值,不同炸药其值不一样。

2)非均相炸药的冲击波能起爆

它是指物理性质不均匀的炸药。有可能是不同物质的混合或单质化合物的间隙(缺陷)或二者兼而有之。非均相炸药的冲击波能起爆由热点开始并引爆整个炸药。

炸药感度是指炸药在外界能量作用下发生爆炸反应的难易程度。炸药感度与所需能量成反比。按照外部作用形式分为热感度、机械感度、爆轰感度、冲击波感度和静电感度。

(1)炸药热感度:是指炸药在热能作用下发生爆炸的难易程度,通常用爆发点(指使炸药开始爆炸所需加热到的介质的最低温度。它是炸药分解自行加速开始时的环境温度。)和火焰感度(是指炸药在明火<火焰、火星>作用下发生爆炸变化的能力。它是用测定100%不发火的最小距离<下限距离>和100%发火的最大距离<上限距离>表示。)等表示。

爆发延滞期是指炸药分解开始自行加速到爆炸所经历(需要)的时间,有5min或5s延滞期。

(2)炸药机械感度:是指炸药在机械能作用下发生爆炸的难易程度,通常用撞击感度和摩擦感度等表示。撞击感度用爆炸百分率、上<上限最低>下<下限最高>限和50%爆炸特性落高三种方法表示炸药爆炸的难易程度;摩擦感度用爆炸百分率表示。

(3)炸药爆轰感度:是指在炸药爆炸作用下发生爆炸的难易程度。一般用极限起爆药量表示。极限起爆药量是指完全爆炸的最小起爆药量。

(4)爆炸冲击波感度(又称殉爆):是指在给定实验条件下,一个药包(主发药包)爆炸引起与其不相邻的另一药包(被发药包)爆炸的现象。(殉爆距离:主发装药发生爆轰时,使被发装药100%发生爆炸(殉爆)的两装药间的最大距离。殉爆安全距离(不殉爆距离):主发装药爆轰时使被发装药100%不发生殉爆(爆炸)的最小距离)通过隔板实验和飞片撞击实验测定。隔板实验是通过测定爆炸频数为50%的隔板厚度或引爆炸药所需激发冲击波的最小压力(临界压力)表示;飞片实验是通过测定引起炸药爆炸的最小冲击波能(冲能)或临界压力表示。

(5)静电感度:是指在静电作用下炸药发生爆炸的难易程度。通常用使炸药发生爆炸所需最小放电电能或用一定放电条件下所发生爆炸频数表示。

(6)影响炸药感度的因素

1)内在因素:

分子键能:键能↑ 感度↓

分子成份及结构:-ClO2比-NO3感度高

生成热:Q↑ 感度↓(Q↑分子结合力↑)

热效应:E↑ 感度↑

活化能:活化能↑ 感度↓(活化能↑分子活性↓)

热容量:热容量大 感度↓(Q↑分子活性↓)

2)外在因素:

物理状态与晶体形态:

固态转液态感度增高 晶体边长↑ 感度↑

装药密度:密度↑ 感度↓

结晶粒度:结晶粒度↑ 感度↑

温度:T↑ 感度↑

杂质含量:

◇增感材料:高硬度,含棱角,石英,玻璃。

◇钝感材料:软质,高热容,水,石腊。

(7)炸药感度对爆破工程安全的影响

在爆破工程中,由于违章作业,炸药在外界热能作用下发生爆炸的事故应引以为戒。在超过60℃的高温矿井爆破时,爆破安全规程对加工药包、装药工艺和安全措施做出一系列规定,必须严格遵守。

在爆破器材的储存、装卸、运输、使用过程中,受到机械的撞击、摩擦或偶然落下的重物冲击时,都可能引起爆炸,酿成事故。

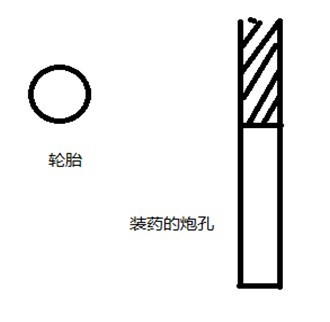

爆破安全规程规定:装卸、搬运爆破器材应轻拿轻放,装好、码平、卡牢、捆紧,不得摩擦、撞击、抛掷、翻滚、侧置及倒置爆破器材。应用木、竹或其他不产生火花的材料制成的工具,填塞炮孔。

炸药的爆轰感度及对爆破安全的影响,要从二个方面来注意:一是对于某些工业炸药,比如采用冷加工且加工粗糙,颗粒较粗、拌合较差的粗粉状铵油炸药,由于爆轰感度较低,雷管不能直接起爆,需借助大约10%的普通炸药制成起爆药包辅助起爆。部分乳化炸药、浆状炸药、水胶炸药,也需要中继药包起爆。

另一方面,由于炸药的爆轰感度,有可能造成安全事故。

在炸药生产和在爆破作业现场利用装药车(器)经管道输送进行炮孔装药时,炸药颗粒之间或炸药与其他绝缘物体之间发生摩擦会产生静电,有时会形成很高的静电电压。当静电电量或能量聚集到足够大时,就有可能放电产生电火花而引燃或引爆炸药。

扰动:物质在外界的作用下状态参数会发生一定的局部变化或物质局部状态的变化。

波:扰动在介质中的传播。

波阵面:波在传播过程的某一瞬间,扰动区与未扰动区之间的界面。

压缩波:受扰动后波阵面上介质状态参数均增大,介质点运动方向和波的传播方向相同的波。

稀疏波或膨胀波:受扰动后波阵面上介质状态参数均减小,介质质点运动方向与波传播方向相反的波。

冲击波:在介质中以超声速传播的并具有压力突然跃升然后慢慢下降特征的一种强压缩波。

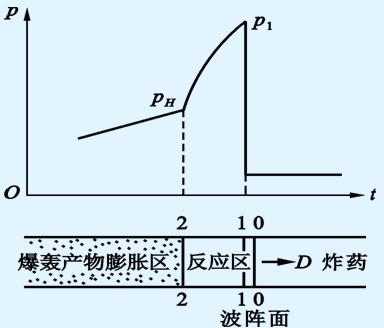

爆轰波:在炸药中随着爆炸而稳定传播的冲击波。

爆速:爆轰波沿炸药装药传播的速度。

爆轰波的特点:

(1)爆轰波只存在于炸药的爆轰过程中。爆轰波的传播随着炸药爆轰结束而中止。

(2)爆轰波总带着一个化学反应区,是爆轰波得以稳定传播的基本保证。

(3)爆轰波具有稳定性,即波阵面上的参数及宽度不随时间变化,直至爆轰终止。

习惯上把02区间称为爆轰波波阵面的宽度,其数值约0.1~1.0mm,视炸药的种类而异。爆轰波具有稳定性,即波阵面上的参数及其宽度不随时间而变化,直至爆轰终了。

质量、动量、能量守恒、C-J方程(条件)

C-J面处的质点速度、爆轰压力、爆轰结束瞬间产物体积和密度、爆速、爆轰结束瞬间产物温度

(1)爆轰波化学反应区反应机理有整体均匀灼热和热点局部灼热两种,无论是均匀还是不均匀炸药的爆轰区化学反应都要满足相应的条件才可能使爆轰波稳定传播。

(2)炸药起爆的初始速度要大于或等于炸药的最低稳定传爆速度,低于此值为不稳定传爆。

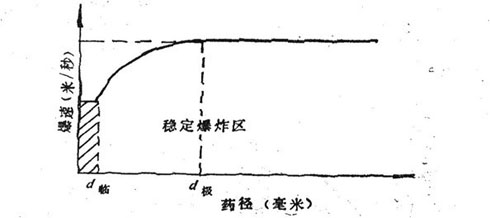

理想爆轰:炸药起爆后,爆轰波能以恒定不变的最高速度传播,则此种爆轰称为理想爆轰。所对应的爆速称极限爆速。

极限直径:炸药达到理想爆轰时的最小直径。

临界直径:炸药不能继续传爆时的最大直径。

非理想爆轰:爆轰波以低于最大爆速的正常速度传播时,则称为非理想爆轰或稳定传爆。此种情况分为稳定爆轰和非稳定爆轰合称非理想爆轰。在稳定爆轰区炸药以与一定条件相对应的定常速度传播。

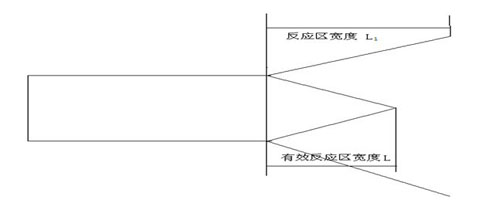

(3)爆轰波波阵面所含反应区炸药颗粒反应时间t,要小于或等于炸药受反应区气体产物向侧向扩散所需的时间——该时间主要与炸药卷直径和反应区气体产物侧向扩散速度有关。对于给定炸药,反应区宽度一定;有效反应区宽度与装药直径等有关。