关于城市的起源和城市的定义

给“城市”下一个通用的定义似乎很难,从字面上来解释,城市就是“用防卫用的墙垣围起来的市场”。这一表述显然无法适用于今天的现代城市,对于描述古代城市的起源和发展,还是比较确切的。

按照马克思和恩格斯在《德意志意识形态》(1845-1846)中的解释,由于人的“交往”的扩大,社会分工的产生,“物质劳动和精神劳动的最大的一次分工,就是城市和乡村的分离。城乡之间的对立是随着野蛮向文明的过渡、部落制度向国家的过渡、地域局限性向民族的过渡而开始的,它贯穿着文明的全部历史直至现在(反谷物法同盟)。――随着城市的出现,必然要有行政机关、警察、赋税等等,一句话,必然要有公共的政治机构,从而也就必然要有一般政治。”

显然,“公共的政治机构”是为了对市场的管理而设立的,而城墙则是为了保护在城区里从事市场经营的商人、手工业者和公共的政治机构而建筑的。此时,城乡之间的对立就开始了,这首先是城乡间功能的对立。

产生最早城市的“功能性动因”

安虎森主编的《区域经济学通论》一书描述了产生最早城市的“功能性动因”,其主要观点是:

第一,不同专业化生产者之间进行交易,那么必然产生交易成本。

第二,如果交易效率很低,也就是交易成本很高,人们就不进行交易,人们就不进行交易,因而只能选择自给自足,此时没有市场,也没有城市。

第三,分工是城市形成的必要条件。但只有农业和制造业之间的分工,还不可能产生城市,为了节省不同非农职业之间的交易成本,他们居住在一起,才出现了城市,这是形成城市的充分条件。

第四,分工网络的扩大与交易费用成倍增加之间权衡的结果,导致交易活动的地理集中,这些交易活动集中在窄小的范围内,获得网络效应的同时达到节省交易成本,这种狭小的地理范围就是城市。

基于古典经济学的分工和平衡理论以及科斯的交易费用理论对城市起源的描述,在凯文·林奇的《城市形态》一书中,被归纳为的关于城市起源若干种“功能模式”中的最重要的一种。

凯文·林奇将城市的“功能的模式”归纳

(1)城市是独特的历史现象;

(2)城市是人类聚落的生态系统;

(3)城市是市场和分配物质产品的地点;

(4)城市是一个力场;

(5)城市是一个相互关联的决策系统;

(6)城市是一个矛盾斗争的舞台。

凯文·林奇十分重视将城市研究的第2种“功能模式”,即城市作为“市场和分配物质产品的地点”,被看做发生在一定空间的行为模型,这个空间既增加了生产成本,又是一种资源,可以为生产、分配、消费物质产品提了便利条件。

“在保证各种资源的条件下,能够做出多种选择的人们从纯粹的经济角度出发总是想使空间模型处于某种平衡之下。这种平衡能使生产和分配物质产品达到效率最高。”

他认为,空间经济学的两个分支集中研究了如何实现空间模型的平衡问题:

一是由规模经济、外部经济和非经济制度影响的“工业发展位置学说”(亦即“工业区位论”);

二是1933年克里斯多夫提出的“中心学说”(通常称为克里斯特勒的“中心地理论”),这一学说建立于商业发展的基础之上,首要问题是解决产品的分配而不止是生产效率问题,可以通过一个有序排列的六边模式以及由此形成的三角形交通网使产品的运输效率和经济交流程度最大化。

凯文·林奇同时也十分重视“城市是一个力场”的观点。

他认为,“场的理论可以使人们推测出某些变化,包括城市密集式或发散式发展的发展”,还可以解释场内不同区域的运动,解释人口、交通、文化、习俗等因素对“交流最大化”的影响。

古代城市的起源

交往和社会分工的发展

商品交换和市场体系的建立

公共治理机构的设立和军事防御

最根本的动因是有限的资源要素空间配置效率的最大化。

城市是一个“五位一体”的复杂系统

城市的形成还会受到政治的、文化的、制度的因素的影响,因此从古代城市、中世纪城镇到近代大商业城市、近代大工业城市到现代大工商业城市,不论城市形态如何演进,城市是一个“人口——经济——社会——文化——生态”的复杂系统。

通常包括

由社会分工与经济联系构成的各类经济网络构成的经济系统;

由阶级、阶层和社会治理结构构成的社会系统;

由人的生命的基本保障机制构成的生存系统;

由民族、宗教要素和文化、文明构成的文化系统;

由环境、地理区位和资源禀赋程度构成的生态系统。

这五个系统的集聚过程构成了一定空间地域的城镇化过程,系统之间互动效应的强弱,使城市形成了从城镇、城市、城市集群,到都市区、大都市连绵带的等级结构。

因此,认识“城市”不能不从“获得网络效应以节省交易成本”入手,但显然早就超越了“狭小的地理集中的范围”。

因此,“城市”概念的内含和外延也在随着城镇化、工业化、市场化、信息化和国际化进程而不断地丰富和发展着。

关于城市化(城镇化)的动因及进程

“城市化”的提出

据认为,城市化是西班牙城市规划师依勒德本索·塞尔达于1867年提出的。

目前国内关于“城镇化”定义的主流观点认为:“城市化是由农业为主的传统乡村社会向工业和服务业为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程。”(牛文元主编《中国新型城镇化报告2009》,科学出版社,2009年6月版,第29页。)

安虎森主编《区域经济学通论》一书认可了这一观点,并阐述了城镇化的经济动因和经济效应:

“城市化过程是指人口和非农产业在某一空间内的聚集(也就是扩大的分工网络的地理集中)和因这种聚集而形成的城市数量的增多过程,这种聚集而扩大的分工的网络效应和交易的地理集中交互而产生的一种效应就是城镇化效应。”

显然,以上关于“城市化”的表述是客观的,特别是对于描述从农业社会走向工业社会的城镇化进程是准确的。

但也必须指出,上述关于“城市化(城镇化)”的“主流观点”,是建立在“城市就是非农产业聚集的地理空间”的认识之上的,而此种认识并不完全适用于工业化成熟期和后工业化时期,因为工业化进入成熟期之后,城市的功能和城市的形态都在发生根本性的变化。而城市功能和城市形态的与时俱进,也使得城镇化的效应随之更加充实完整。

《中国新型城市化报告2009》认为,城镇化具有集聚和辐射双重效应。

城市化的集聚效应包括人口集聚、产业集聚、财富集聚、智力集聚和信息集聚;城市的辐射效应包括交通辐射、经济辐射和文化辐射。

因此,“城市化的每一步都凝聚了人的智慧和劳动。城市的形成、扩张和形态塑造,人的活动始终贯穿其中。另一方面,城市从它开始形成的那一刻起,就对人进行了重新塑造,深刻地改变人类社会的组织方式、生产方式和生活方式。”

研究城市的历史角度:城市的起源

按照凯文·林奇的理解,从历史的角度出发研究城市有两种路径:

一是马克思主义对城市发展的研究;

二是考古学家对世界各地区不同城市起源所做的研究。

二者都企图把历史的观点系统化作为研究方法。

马克思和恩格斯在《德意志意识形态》第一卷 第一章《费尔巴哈》中,以“交往”的起源和扩大为主线,全景式的阐述了城镇化进程的全貌:

(一)远古时代的“城镇化”

最早的“城镇化”是远古时代城市的产生。按照马恩的观点,人类的历史是生产的历史,生产以个人彼此之间的交往为前提,而交往的形式又是由生产决定的。由于生产的需要和交往的扩大,分工不断细化。

马克思和恩格斯认为,“一个民族内部的分工,首先引起工商业劳动同农业劳动的分离,从而也引起城乡的分离和城乡利益的对立。分工的进一步发展导致商业劳动同工业劳动的分离。”。而“分工发展的各个不同阶段,同时也就是所有制的各种不同形式。”

与远古时代极不发达的生产力水平相适应,“部落所有制”的内部分工还很不发达,社会结构也只限于家庭的扩大、父权制的部落首领管辖着部落成员和奴隶。此时城市尚未真正产生。随着人口和需求的增长,随着战争和交易这种外部交往的扩大,此种“潜在于家庭中的奴隶制”,才逐渐发展成为“古典古代的公社所有制和国家所有制”。

“这种所有制是由于几个部落通过契约或征服联合为一个城市而产生的。”所以,古代城市的产生既是手工业和商业从农业中分离的结果,也是原始公有制发展为奴隶制并联合为奴隶制国家的结果。

远古时代的国家基本上都是依托城市而建立的城邦国家,“城邦国家”是远古时代“城镇化”的主导形式,中国和日本古代如此,欧亚大陆的其它国家也大致如此。

“古代所有制也以共同体作为第一个前提,它不是把土地而是把城市作为自己的基础。”

比方斯巴达、雅典等古代希腊城邦,都是典型的奴隶制城邦;古罗马帝国则是一个希腊城市、意大利城市和外省城市的结合体,比较发达的城市都处于重要商道的交叉点,或是外省的商业中心。

因此,“罗马帝国是由各城市或各城邦有机地汇合而成的一个大联合。各城市宛如人体里的细胞模式最小的,可却是最有活力的有机体”。

(二)中世纪的“城镇化”

交往的衰落与交往的重新兴起,使中世纪的“城镇化”经历了“萎缩——复苏——复兴”的曲折过程。

马克思和恩格斯指出了奴隶制被封建制取代,城邦国家瓦解的必然性:“趋于衰落的罗马帝国的最后几个世纪和蛮族对它的征服本身,使得生产力遭到了极大的破坏;农业衰落了,工业由于缺乏销路而一蹶不振,商业停滞或被迫中断,城乡居民减少了。这些情况以及受其制约的进行征服的组织方式,在日耳曼人的军事制度的影响下,发展了封建所有制。”

“古代的起点是城市及其狭小的领域,中世纪的起点则是乡村。”

一方面,封建领主制度在中世纪欧洲“封建的等级的所有制”中始终居于主导地位,农业生产力的低下和普遍的封建割据,使民族间、国家间的“交往”越发萎缩。

另一方面,在中世纪的重新建立的“新城市”里,“联合起来反对成群搭伙的掠夺成性的贵族的必要性,在实业家同时又是商人的时期对公共商场的需要,流入当时繁华城市的逃亡农奴的竞争的加剧,全国的封建结构——所有这一切产生了行会”。

所以 “在中世纪,有一些城市不是从前期历史中现成地继承下来的,而是由获得自由的农奴重新建立起来的。”

而由于城市中各行会之间的分工非常少的,而在行会内部,各劳动者之间则根本没有什么分工,手工业的“师傅”同时也售卖产品;再加之居民稀少和需求有限,流通成本高企,各城市之间的交往十分有限,既妨碍了分工深化,也束缚了城市的发展。

公元10世纪左右,近代商业城市的“胚胎”在中世纪城市“母体”中孕育,西欧城市开始复兴。

汤普逊认为:“城市运动,比任何其他中世纪运动更明显地标志着中世纪时代的消逝和近代的开端。” ([美]汤普逊《中世纪经济社会史》,下,北京,商务印书馆,1986年版,第721页。)

分工的进一步扩大,是中世纪中后期城市复兴的主要动因

一是由于生产和“交往”的分离,形成了商人阶级,也形成了商业资本。

二是由于交通条件和安全条件的改善,城市间建立贸易联系的可能性成为现实。

三是随着通商的扩大,城市彼此建立了联系,引起了各城市间在生产上的新的分工,地域局限性开始逐渐消失。

13至14世纪出现于德国沿莱茵河各城市的“莱茵同盟”以及后来的“汉萨同盟”,出现于中世纪晚期的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等意大利城市国家,都是这一时期城市复兴和发展的典型标志。

这些重新复兴的城市里,“城市生活包括三个要素:即贸易、市民和市政府。”(高德步 王珏编著《世界经济史》,中国人民大学出版社,2001年6月版,第152页。 )

不论城市的起源如何,但只要城市发展起来,就作为一个重要的贸易中心发挥作用;城市居民中占有统治地位的是商人和商人所组成的团体,他们11世纪开始获得市民的称呼,这些拥有财富的阶级,在每个城市 都建立了行政机关来管理公共事务。

城市间以至国家间分工和贸易的的发展、市民社会的发育、城市的自治和不同城市间的竞争,奠定了16世纪以后地理大发现、资本原始积累、工业革命和近代工业城市产生的基础。

(三)工业化初期和成长期的城市化

中世纪末期不同城市之间的分工,同外国各民族的交往、人口特别是乡村人口的不断集中、资本的不断积聚,使工场手工业成为主导城市的生产组织。 |

|

马克思和恩格斯以织布业为例,分析了工场手工业为起点的工业化与“工业城市”兴起之间的关系:

第一,织布业是最早的和一直是最主要的工场手工业。

第二,随着人口增长而增长的对衣料的需求,由于流通加速而开始的自然形成的资本的积累和运用,以及由此引起的并由于交往逐渐扩大而日益增长的对奢侈品的需求,推动了织布业在数量上和质量上的发展。

第三,“织布是一种多半不需要很高技能并很快就分化成无数部门的劳动,由于自己的整个特性,它抵制行会的束缚。因此,织布业多半在没有行会组织的乡村和小市镇上经营,这些地方逐渐变为城市,而且很快就成为每个国家最繁荣的城市。”

第四,织布业的发展使所有制关系立即发生了变化。越过自然形成的等级资本转化为“现代意义上的资本”,在城市里出现了新的“织工阶级”,破产农民开始向城市集聚,工人和雇主的关系也发生了变化。

欧洲的这些最早的“工业城市”的形成,标志着世界“城镇化”进程进入了“工业化”(而不是手工业和商业)推动“城镇化”的新阶段。

17世纪中叶之后,“商业和工场手工业不可阻挡地集中于一个国家——英国。这种集中逐渐地给这个国家创造了相对的世界市场,因而也造成了对这个国家的工场手工业产品的需求,这种需求是旧的工业生产力所不能满足的。这种超过了生产力的需求正是引起中世纪以来私有制发展的第三个时期的动力,它产生了大工业——把自然力用于工业目的,采用机器生产以及实行最广泛的分工。”

马恩认为,在英国率先建立的大工业创造了交通工具和现代的世界市场,控制了商业,把所有的资本都变为工业资本,从而使流通加速(货币制度得到发展)、资本集中。从而“建立了现代的大工业城市——它们的出现如雨后春笋——来代替自然形成的城市。凡是它渗入的地方,它就破坏手工业和工业的一切旧阶段。它使城市最终战胜了乡村。”

关于大工业对城市化的推动作用

早在1844年,恩格斯在《英国工人阶级状况》一书中生动地描述大工业对劳动力的需求引致的城镇化进程:

“大工业企业需要许多工人在一个建筑物里面共同劳动;这些工人必须住在进出,甚至在不大的工厂近旁,他们也会形成一个完整的村镇。”

“当第一个工厂很自然地已经不能保证一切希望工作的人都有工作的时候,工资就下降,结果就是新的厂主搬到这个地方来。于是村镇就变成小城市,而小城市又变成大城市。”

恩格斯在这里深刻揭示了大工业如何通过产业和人口同步集聚使村镇变成大城市。

恩格斯指出:“城市愈大,搬到里面就愈有利。”因为这里可以共同利用交通基础设施、熟练工人、市场和交易所,这就决定了大工厂城市惊人迅速地成长。(恩格斯《英国工人阶级状况》,引自《马克思恩格斯选集》,第2卷,人民出版社,1965年版,第300页)

借助J•弗里德曼的“核心-边缘”理论

可以大致描述英国的工业化进程和城镇化之间的关系。

J•弗里德曼把工业化的起步和起飞阶段,称为工业化阶段Ⅰ;把工业化的成熟期,称为工业化阶段Ⅱ。

当英国18世纪中叶开始工业革命时,人口和其它资源要素大规模地由边缘区向具有工业发展条件和发展潜力的“核心区”集聚,成为这一阶段区域经济运行的普遍特征。

“核心——边缘模型”对区域圈层结构变动的描述(J·弗里德曼,1957)

| |

前工业化阶段

|

工业化初期阶段

|

工业化成熟

阶段

|

空间经济

一体化阶段

|

| 资源要素流动状态 |

较少流动

|

边缘区资源要素大量流入核心区

|

核心区要素高度集中,开始回流到边缘区

|

在特定区域内全方位流动

|

| 区域经济典型特征

|

已存在若干不同等级的经济中心,但彼此间缺乏联系

|

核心区进入极化过程,少数主导地带迅速膨胀

|

核心区开始对外扩散过程,边缘区出现规模较小的新的核心

|

多核心区形成,少数大城市失去原有主导地位,区域发展为城市体系

|

18世纪初,英格兰南部7郡占全英格兰人口的1/3,工业革命后的英国工业化起飞期,英格兰西南部和南部人口向中部和东北部工业区集聚,苏格兰,威尔士人口和也向新兴起的工矿区和港口集中。

1801年-1871年间,英国总人口增长1.54倍,西南部的非工业区人口增长不到1倍,西北部工业区则增长2.58倍。

以工业大城市兴起为特征的城镇化进程同步启动。工业革命前的1750年,英国2500人以上的城市人口仅占全国总人口的25%,1801年为33.8%,1851年50.2%,1911年为78.1%。英国因而成为当时世界上城镇化水平最高的国家。

联合王国

英国“工业革命”时代的案例证明,产业的集聚是任何人口集聚的物质前提。

支撑当时英国“区域性集聚”的,是英国中部、西北部迅速生成的煤炭工业、机器制造业、纺织工业、冶金工业、大港口和大铁路紧密联结而成的地域性产业集群。

人口集聚和产业集聚时间上和空间上的叠合出现,既改变了英国的产业结构,也改变了英国的城市布局。

曼彻斯特、格拉斯哥、伯明翰、利物浦、谢菲尔德等大工业城市的形成,就是这一时期人口和产业双重集聚的产物。人口集聚和产业集聚时间上和空间上的叠合出现,既改变了英国的产业结构,也改变了英国的城市布局。

曼彻斯特、格拉斯哥、伯明翰、利物浦、谢菲尔德等大工业城市的形成,就是这一时期人口和产业双重集聚的产物。

何为最优的城市规模

伴随着这一时期的城镇化实践是关于城镇化理论的研究,研究者们都不约而同地将讨论内容指向何为最优的城市规模。

这是因为小城市不足以提供集聚经济的优势,超过最优规模的城市既不能提供有效生产的外部性和消费的规模经济,也不能有效地提高人们的生活水平。(参见安虎森主编《区域经济学通论》,经济科学出版社,2004年9月版,第563—564页.)

在大工业城市带来滚滚财富的同时,严重的空气和河流污染、住房紧张导致贫民窟林立,收入分配和公共福利的“城市鸿沟”的出现,社会矛盾累积和加剧,导致“城市病”在当时几乎所有的大工业城市蔓延。(屠启宇主编《国际城市发展报告(2012)》,社会科学文献出版社,2012年1月版,第80页。)

19世纪前40年中,伦敦发生毒雾事件不下于14次,在1880年、1891年和1892年的毒雾事件中,死于支气管炎的人数分别比正常年份高出130%、160%和90%之多。1900年纽约近400万人,有150万人住在43000个贫民窟中。

“城市病”的发生和表现

综上所述,工业化初期和成长期的城镇化改变了人们的生产方式和生活方式,也引发了严重的“城市病”。

1.在城市的经济系统方面,表现为城乡间市场、交通、信息网络的碎片化;

2.在城市的社会系统方面,表现为社会矛盾的集聚、社会治理机构的低效与失灵;

3.在市民的生存系统方面,表现为底线民生和基本民生水平过低;

4.在城市的文化系统方面,表现为创造力较低,核心价值不明确;

5.在城市的生态系统方面,表现为环境、资源承载力的急剧下降。

经济全球化和信息化时代的�城市化及城市形态

传统的关于经济中心、经济腹地和经济网络三者关系的理论描述,或多或少具有单向性特征,即比较强调经济中心对经济腹地的控制作用。

在传统的区域圈层结构理论中

首先,经济中心被认为一直处于稳定状态,经济腹地在发展中只能依赖于经济中心,它与经济中心的联系只局限于资源供给与商品需求,技术及产业的转移,只是为经济中心产业升级提供条件。联系两者的经济网络停留在有形商品输送功能状态,功能层次较为低。

这是因为经济中心相对于经济腹地已建立起相对健全、具有应变能力的产业结构,拥有合理的基础设施,有能力在与城市系统保持密切联系的同时,牢牢控制住经济腹地。

而在这种情况下该区域经济网络的发育,是与单向性特征的核心区控制边缘区的区域格局相适应的。

20世纪下半期以来,在经济全球化和信息化蓬勃发展的大背景下,由于信息技术的广泛运用、交通手段的重大变革,也由于软环境在高新技术产业和服务业形成中的作用越发明显,只要该地区对人才具有吸引力,基础设施完善,软环境良好,都有可能成为新的经济中心,从而带动周边地区形成合理的产业布局。

城镇化理论的与时俱进

这样,区域经济整合的动力、机制、速度、层次和方式都发生质的变化,区域经济的分工合作已远超出传统理念,经济中心、经济腹地与经济网络间的关系呈现了更为活跃因而更为密切的和稳定的互动关系。

从经济发展的维度,我们可以觉察到,在新生产方式、交往方式、市场结构中,经济区域构成要素之间的联系水平不断提升,因此,对城镇化和城市形态的认识,也相应发生了几次跳跃性发展。

(一)经济中心

次核心区(亚核心)数量显著增加,多核多圈的大都市区成为区域圈层结构的主导形态。

全球化和信息化的大背景下,经济中心在区域中的地位和作用表现出新的特征:

1.大都市区和连绵大都市带获得巨大发展;

2.经济中心(核心区)的分布突破地点局限,形成了相对分散的地区布局;

3.与经济腹地合作层次深化,产业转移速度加快;

4.经济区域界线日益模糊。

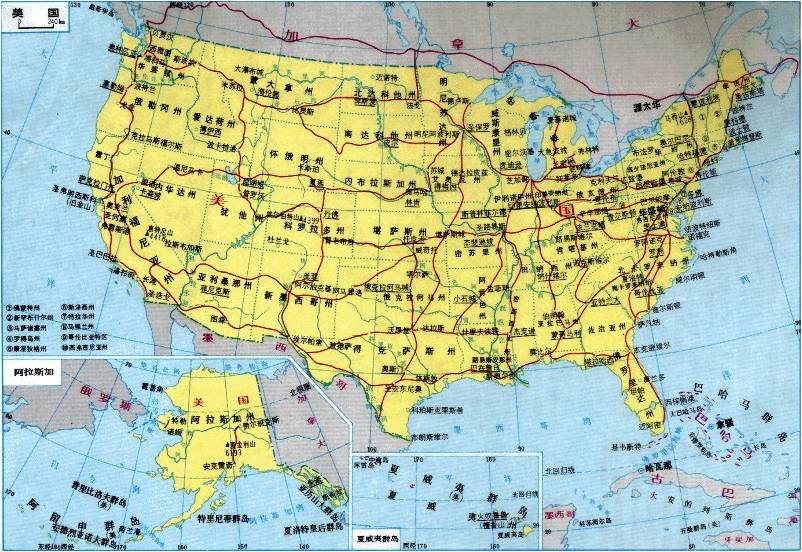

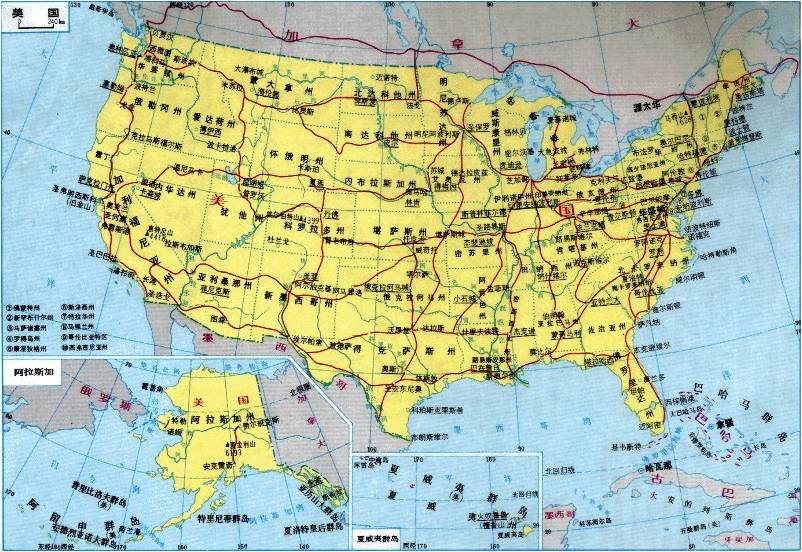

20世纪30年代以后,美国、英国等西方发达国家,在原来的高度城镇化的基础上,出现了“大都市区”。

所谓大都市区,一般来讲,包括一个大型的人口中心及与该中心有较高经济、社会整合程度的社区。大都市区一般以县为基本地域单元,但可以跨越州界。

目前,大都市区概念已取代美国建国以来一直沿用的以2500人口为底线的城市标准。

美国人口分布的分类标准主要是大都市区和非大都市区的区别,原则上不再作城乡之间的分类。

1999年,美国大都市区GDP占全国的84%,占全国就业的84%,占全国收入的88%,占全国商品出口的83%,从1992到1997全国经济增长的89%发生在大都市区,世界前100个经济体有47个在美国大都市区。所以,大都市区被视为美国经济增长的“发动机”。(美国市长暨县政府协会《大都市区经济:美国经济增长的发动机》(2000.9))

大都市连绵区

1960年代以来,美国又出现了大都市连绵区(或称巨大城市带,megalopolis)。指由数千英里高速公路连接的绵延不断的数个大都市复合体,它标志着大都市区的发展进入一个更高的层次。

目前已成型的包括:

以纽约为中心,北起波士顿,南至华盛顿特区,沿大西洋岸跨越10个州的东北部大西洋沿岸大都市连绵区;

以芝加哥为中心,东起匹兹堡、布法罗、克利夫兰、底特律,西达圣路易斯,中有密尔沃基、哥伦布,南绕五大湖呈半月形的中西部大湖区大都市连绵区;

以旧金山和洛杉矶两大都市区为主体,从北部的圣克拉门托向南一直延伸到圣迭戈的太平洋沿岸大都市连绵区。

这三个大都市连绵区的人口几乎相当于全国总人口的一半。(王旭《美国的大都市化与中国城镇化道路的抉择》,《中国城镇化:实证分析与对策研究》,厦门大学出版社,2002.6)

这三个巨大城市带几乎相当于美国全国总人口的一半。

美国大型大都市区(人口百万以上)的快速发展

| 时间

|

1970

|

1990

|

2000

|

| 大型大都市区

|

11

|

40 |

47

|

| 人口数

|

3490万

|

1.33亿

|

1.47亿

|

| 占全国

总人口比例

|

25.5% |

53.4%

|

57.5%

|

“我们注意到近年来中心城市的人口增长是完全停止的,许多大城市人口开始下降,特别是内陆的工业城市,如克利夫兰和圣路易斯。但在中心城市停止增长的同时 ,大都市区的总人口却持续增加。”(美]约翰·M·利维著《现代城市规划》(第五版),中国人民大学出版社,2003年3月版,第26页。)

这一期间,其它各国也先后出现了大都市连绵区,如德国鲁尔地区的大都市连绵带;英国以伦敦为中心的英格兰南部大都市连绵带(伦敦—伯明翰—利物浦和曼彻斯特);日本以东京为中心的京阪(东京、名古屋、大阪)大都市连绵带,1999年集中了日本全国80%的大公司和私人企业,3900万人口,并正向西面的福冈延伸。

这样,我们可以按照J·弗里德曼的研究思路,从一区域工业化的发展水平(其核心动力是产业结构的战略性调整优化)着眼,经济中心的形成和发展分为四个阶段:

第一阶段:工业化阶段Ⅰ,即工业化起步阶段

按照韦伯的工业区位论和佩鲁的“增长极”理论,由于经济中心的收益高(成本低),资源要素和优势产业在有限的地区内集聚,经济中心从结构简单的小城镇聚落,逐渐形成近代城市。

第二阶段,区域工业化的起飞阶段

在核心区工业投资边际收益递减规律的作用下,区域内部“极化效应”依然强大,当“扩散效应”开始发挥作用,区域的“次核心区”迅速推进工业化,原来的稀疏分布的城市开始联结以中心城市为核心的大中小城市集群。

第三阶段:区域工业化的成熟阶段——“工业化阶段Ⅱ”

此时在核心区工业投资边际收益递减规律的作用下,边缘区工业化逐步起步和起飞,核心区以工业为主的产业结构逐渐调整为以服务业或技术含量更高的工业为主,“城市集群”发展为以城镇化地区为核心的大都市区。1900年代之后,在英国和美国出现的“郊区化”现象,实际上是大都市区的形成路径。

第四阶段:弗里德曼“核心——边缘”理论的“空间经济一体化阶段”

此时区域的产业结构已完成战略性调整优化,资源要素全方位合理流动和配置,多个大都市区通过有机衔接而聚合成大都市连绵带。

(二)经济腹地

经济腹地开始摆脱单纯的依附性,较为容易发生质变而成为经济中心,并引致区域圈层的重叠。

与区域工业化进程相对应,经济腹地与核心区之间的联系形态也经历了四个阶段:

区域工业化起步阶段:核心区极化效应非常强烈,由于广大边缘区还处于前工业化社会,经济腹地基本上还处于被动的依附状态。

区域工业化成长期阶段:极其需要相对稳定的资源供给渠道和产品、服务品市场。此时,经济腹地的市场化程度不断提高,与核心区之间开始形成带有优势分工性质的稳定的市场供求联系。是开始摆脱单纯的依附性。

区域工业化成熟期阶段:核心区制造业边际收益开始递减,经济腹地的工业化进入成长期,自我发展能力的逐步积累增强,加上信息化手段的普及,经济腹地开始进入自主开放的产业承接阶段。

区域的后工业化阶段:这一时期的核心区发育成大都市连绵带,原来的经济腹地已处于工业化的成长期和成熟期,作为区域的次核心区(亚中心),在继续其它经济中心的博弈中,会自觉主动地与区域其它地带实现整合,并对主导产业作出符合区域整合要求的多维性安排。

(三)经济网络

经济网络对经济中心与经济腹地的发展更加具有决定性意义。

经济网络的发展贯穿了区域经济发展的整个过程。如前所述,随着区域工业化的进程,经济网络分别经历了从简单的有形网络到复杂的有形和无形网络并存,从物质联系到全面联系,从自发的零散组织到自觉的有序组织的发展。

在经济全球化的条件下,由于信息化手段的广泛运用,以极为低廉的成本缓解了信息不对称的矛盾,从而减少交易中的博弈动机,降低交易成本,增进经济主体的信任感,形成稳定紧密的合作关系。经济网络的基本形态和功能都发生了质的变化。

经济中心、经济腹地和经济网络的互动关系

| |

工业化

初期

|

工业化

成长期

|

工业化

成熟期

|

后工业

化时期

|

| 经济中心

|

城镇化

|

城市集群

|

大都市区 |

大都市

连绵带

|

| 经济腹地

|

依附式的

被动发展

|

稳定的要素和市场贡献

|

开放性的产业承接

|

主动性的多维发展

|

| 经济网 |

市场主体

间稳定的交易网络

|

市场主体间简单的有形网络

|

有形和无形网络并存

|

自觉的有序的组织

|

上表说明了工业化和城镇化互动的各个阶段中,经济中心、经济腹地、经济网络相互间的对应形态。

在表中,经济中心、经济腹地和经济网络所构成的区域圈层结构,经历了由简单到复杂、由被动到主动、由单向到多维的嬗变过程,而这一嬗变过程每一环节三个基本要素的组合,都与一定的产业结构相适应。

正是从这个意义上讲,区域圈层结构的嬗变,是以区域产业结构的调整优化作为起点和归宿的。