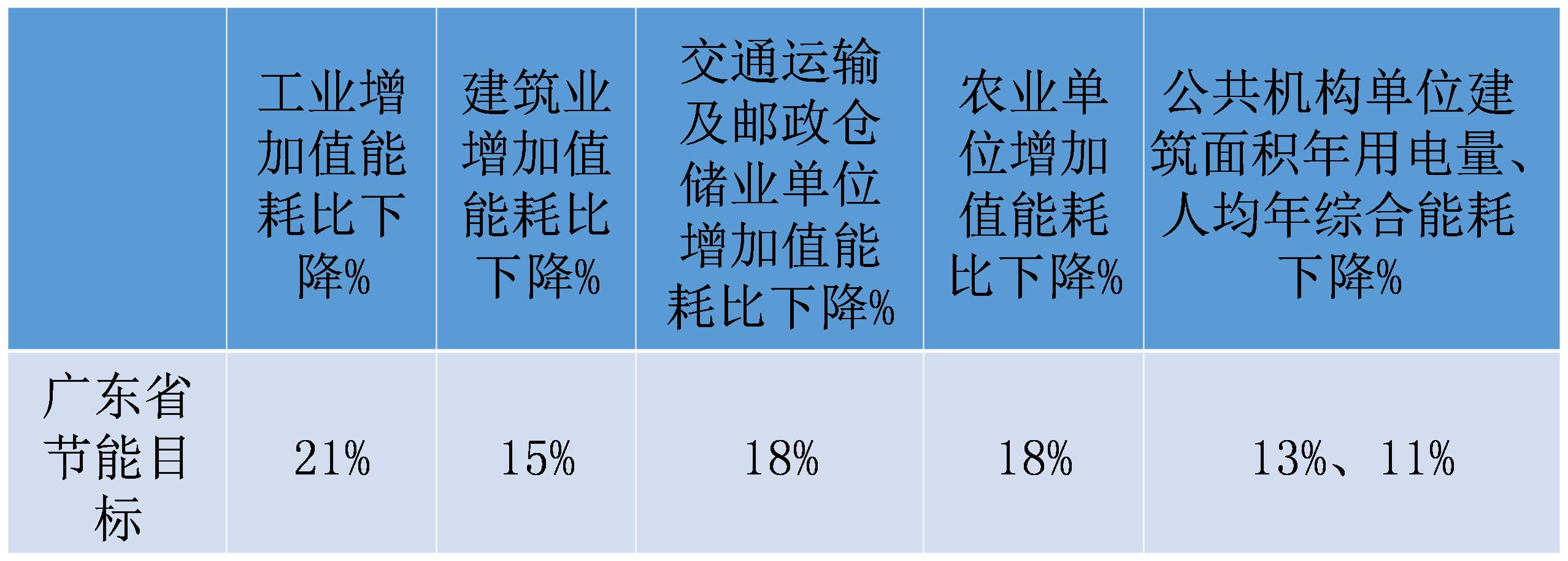

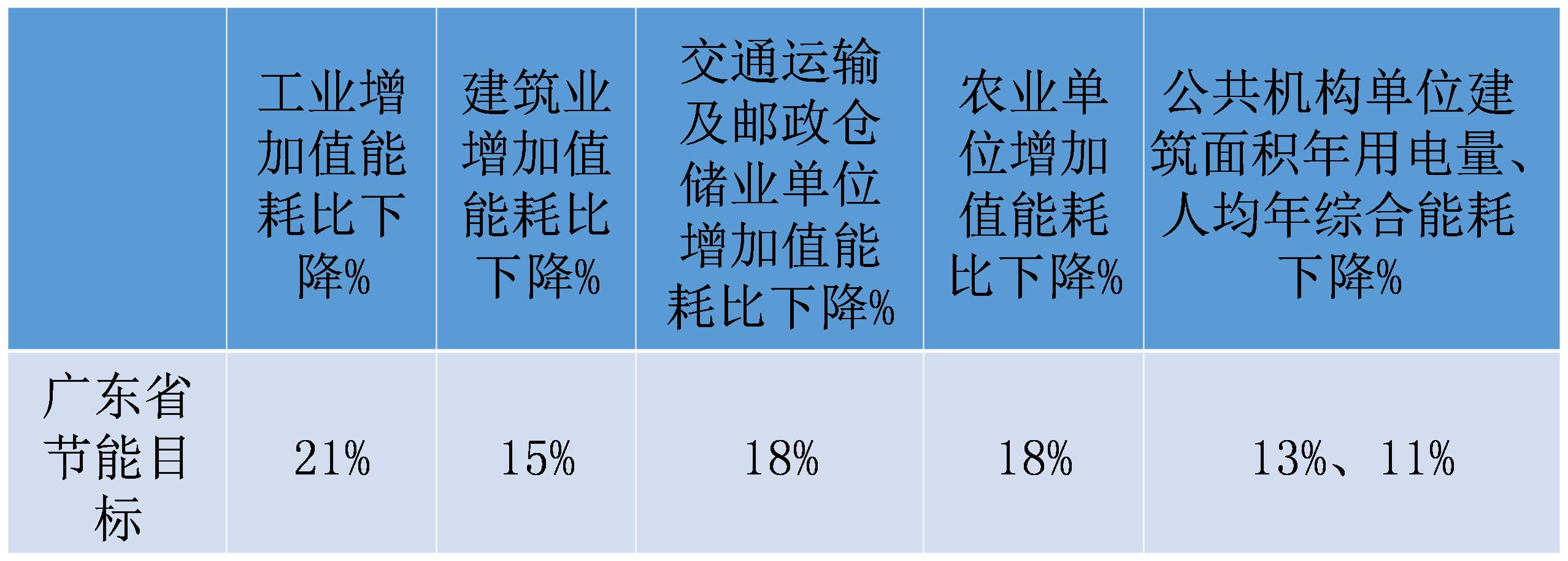

广东省节能减排目标:“十二五”期间单位GDP能耗须下降18%。

十二五各行业节能目标分解

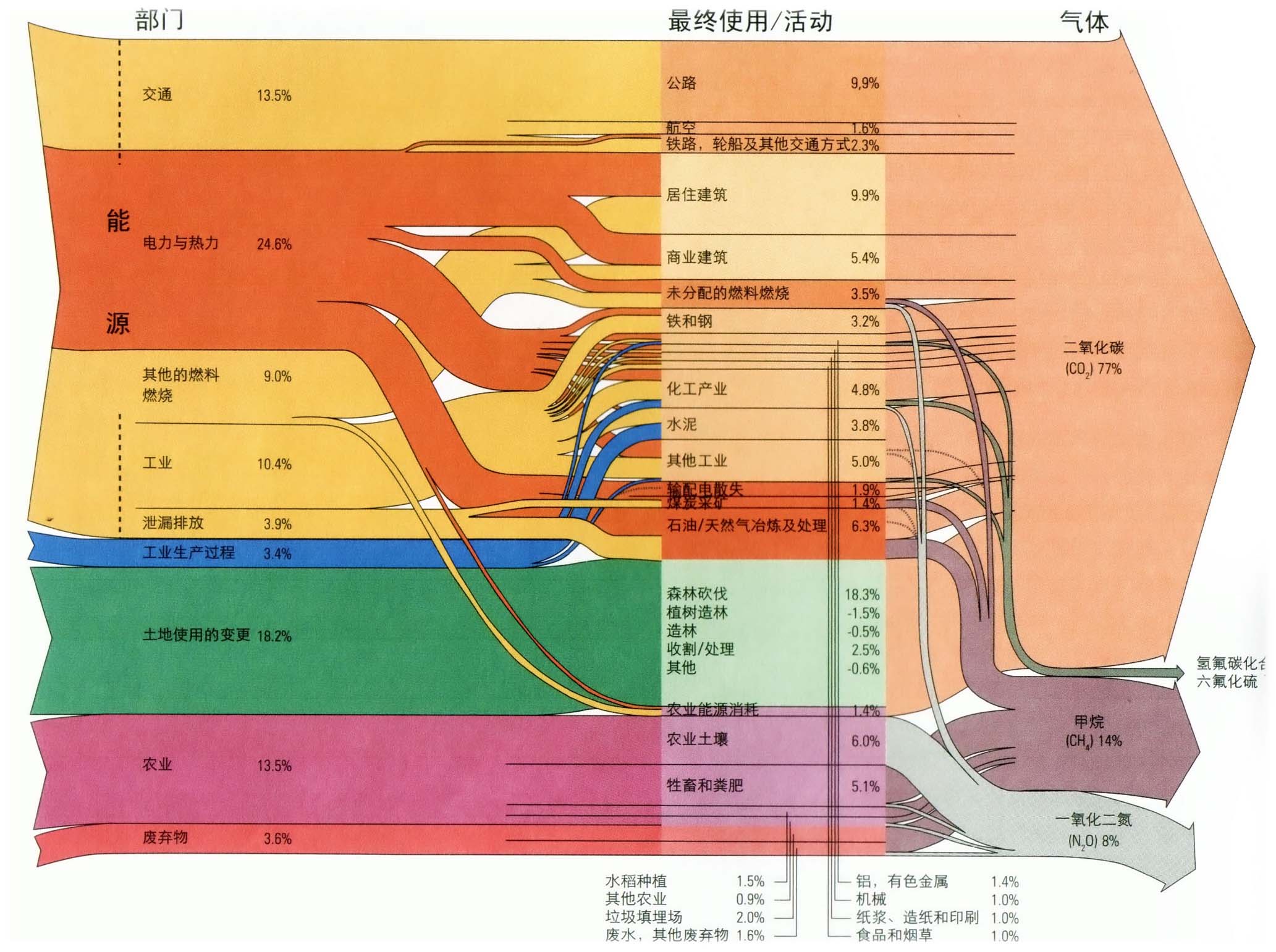

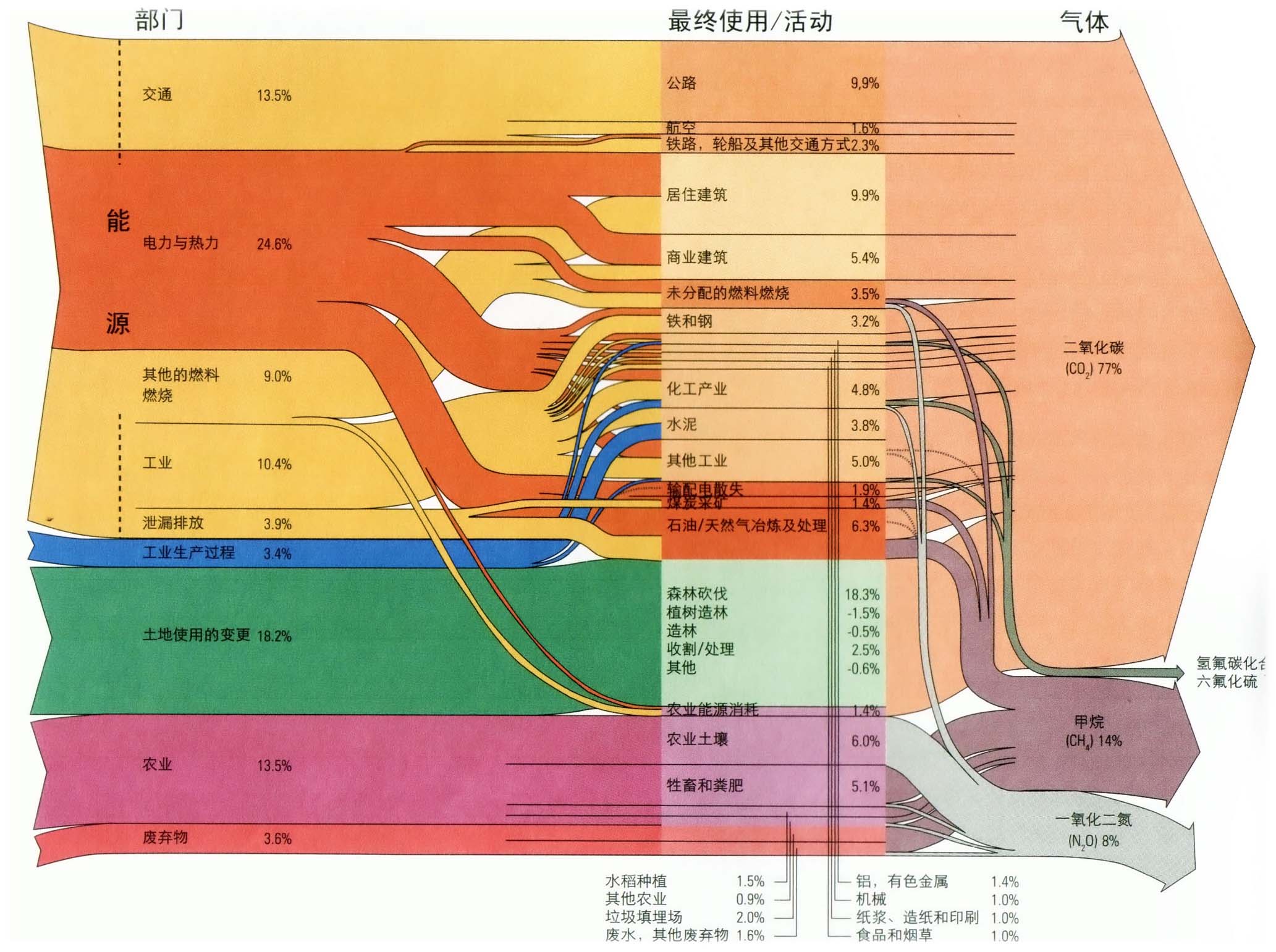

全球温室气体排放流程图

资料来源:世界资源研究所(WRI)-气候分析指标工具(CAIT)Http://CAIT.WRI.ORG

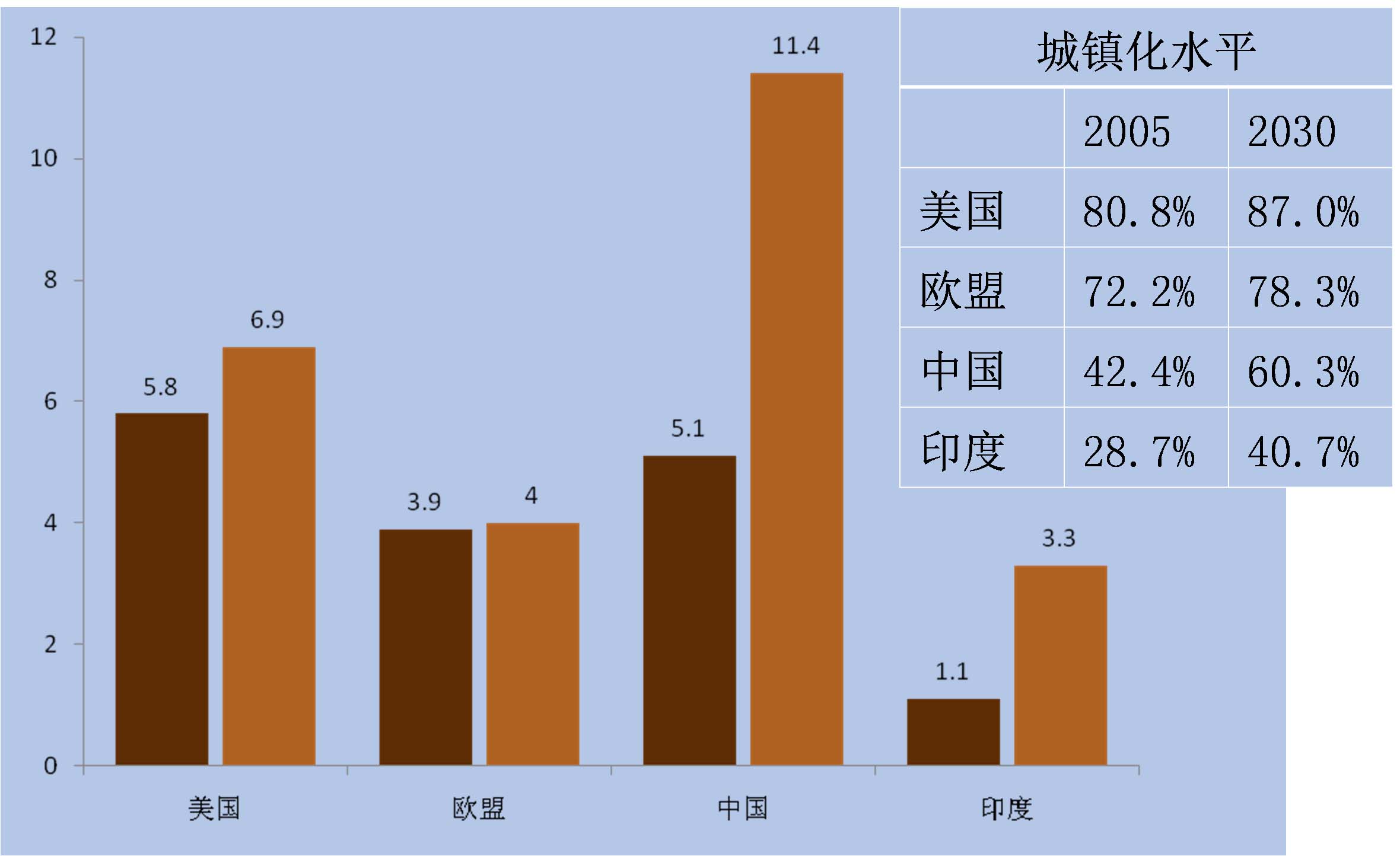

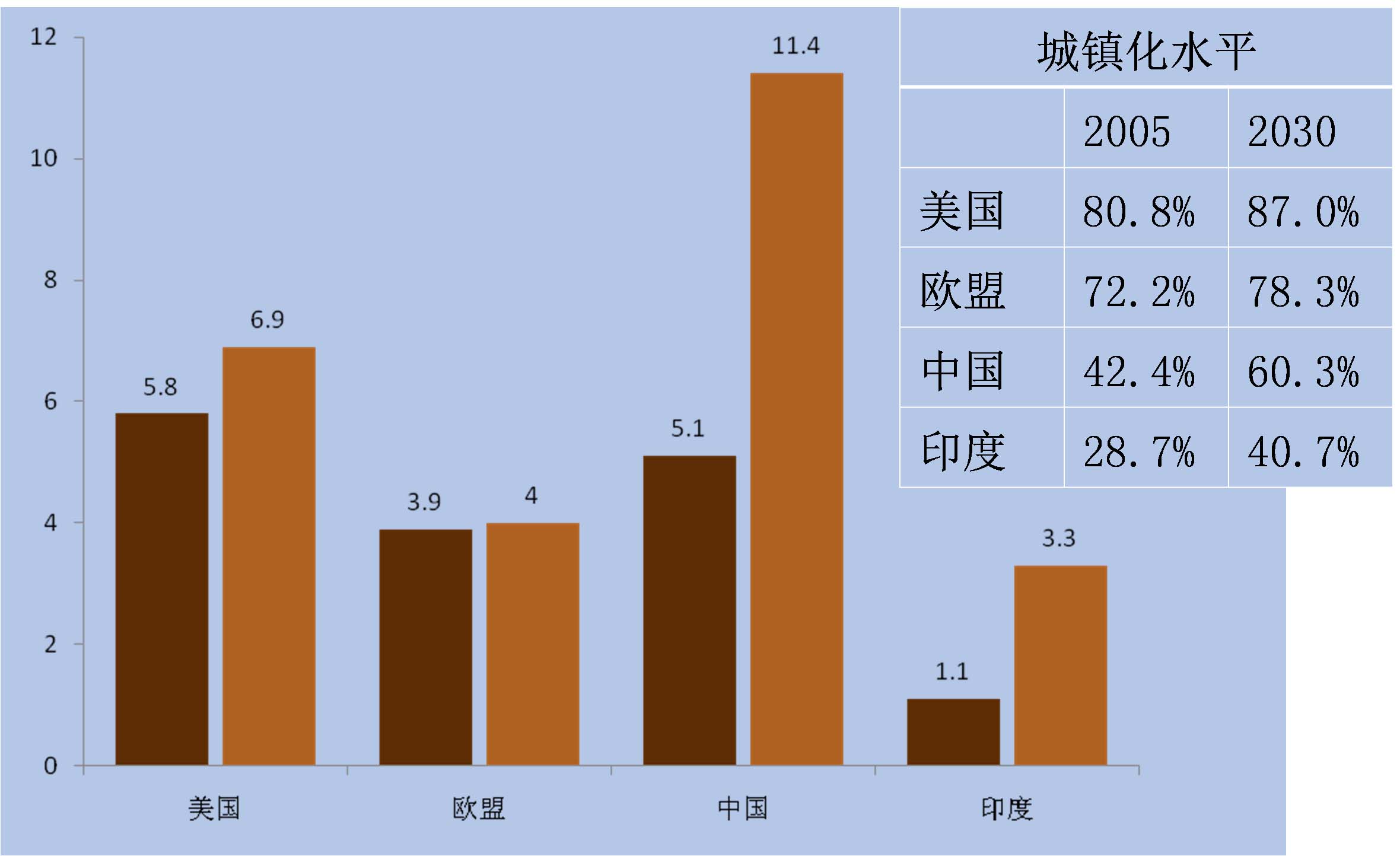

2005年和2030年美国、欧盟、中国、印度的碳排放

资料来源:《二氧化碳排放:国际能源机构(IEA)2007》

城镇化率:联合国人口司,《世界城镇化展望2005》

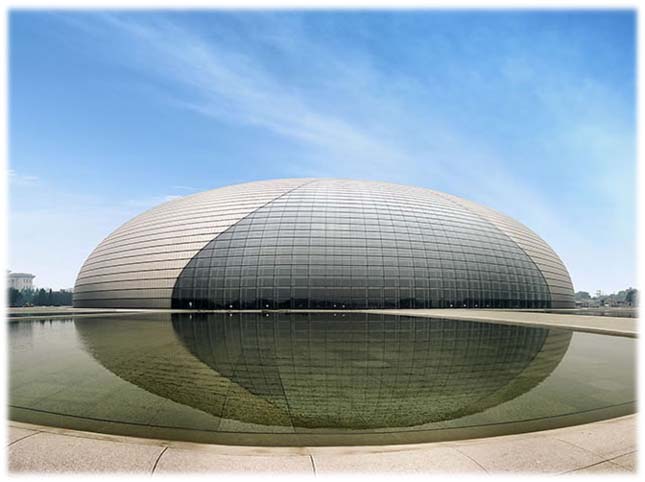

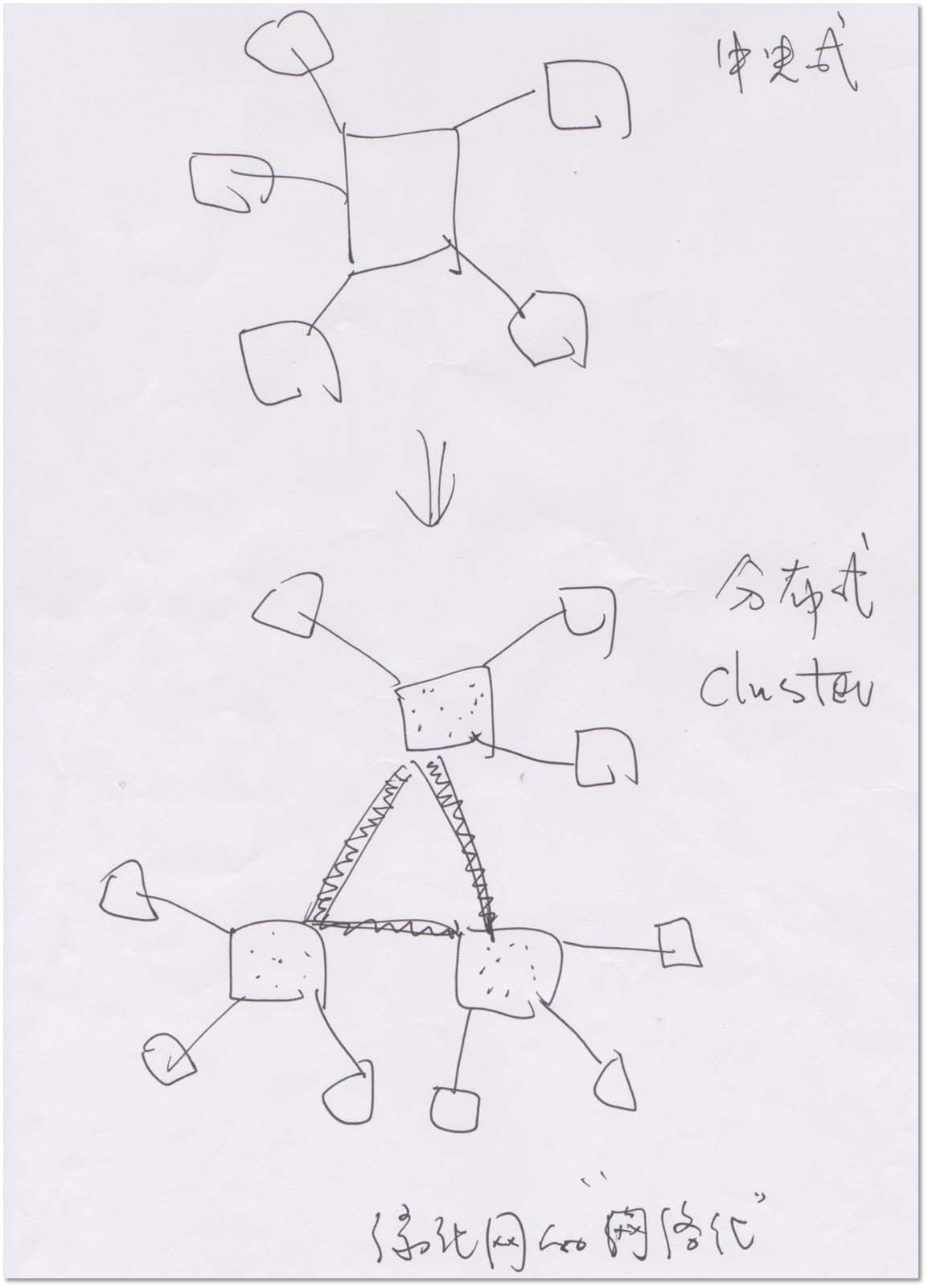

产城互动

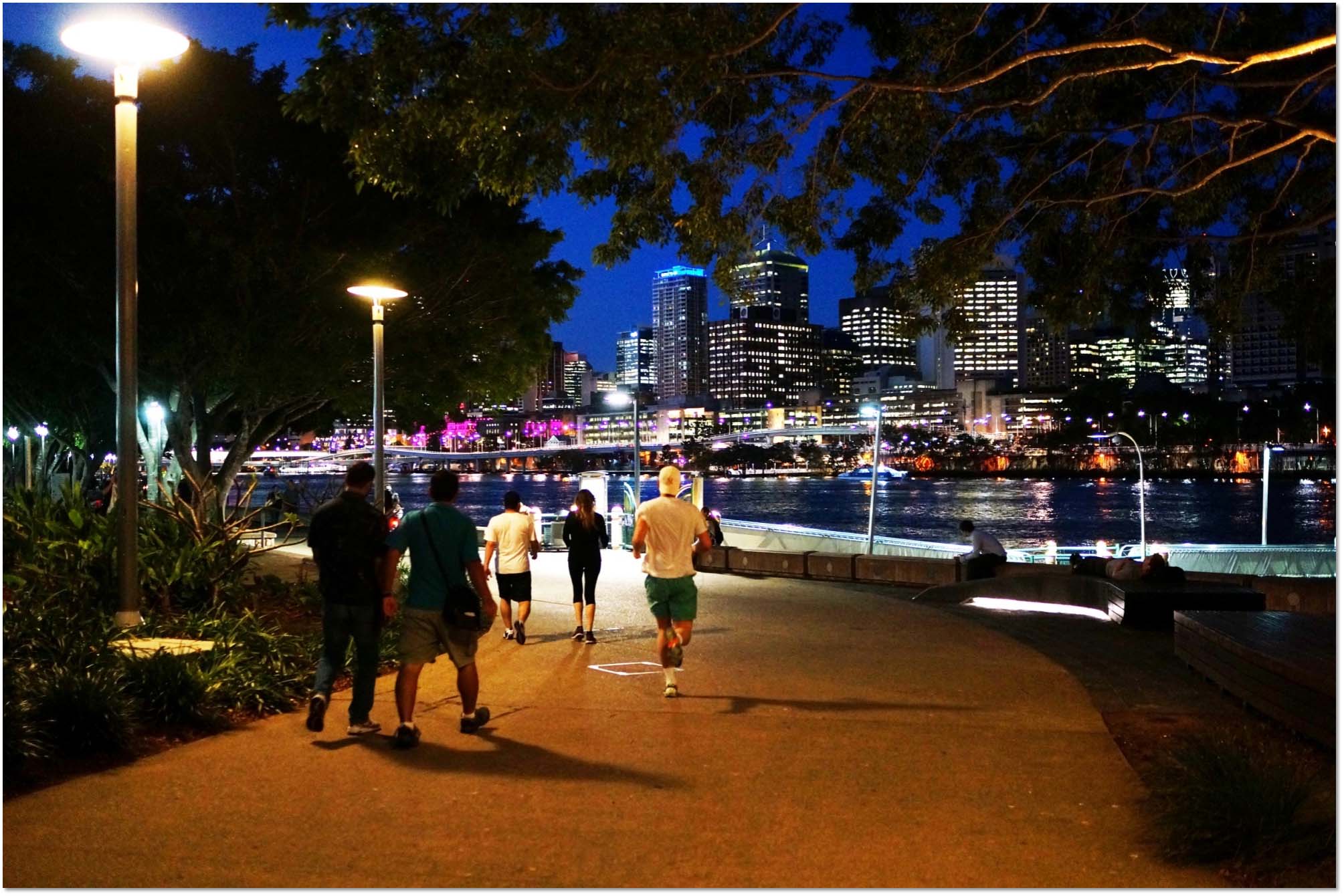

低碳生态

人文城市

广东省节能减排目标:“十二五”期间单位GDP能耗须下降18%。

十二五各行业节能目标分解

全球温室气体排放流程图

资料来源:世界资源研究所(WRI)-气候分析指标工具(CAIT)Http://CAIT.WRI.ORG

2005年和2030年美国、欧盟、中国、印度的碳排放

资料来源:《二氧化碳排放:国际能源机构(IEA)2007》

城镇化率:联合国人口司,《世界城镇化展望2005》

1.2009年的哥本哈根世界气候大会,中国向世界做出了负责任的承诺:到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%(建设低碳生态城市已是城市发展的必然趋势) 。

减排措施:

国务院常务会议:到2020年,我国非化石能源占一次能源消费的比重达15%左右;通过植树造林和加强森林管理,森林面积比2005年增加4000万公顷,森林蓄积量比2005年增加13亿立方米。

2.2010年1月住建部与深圳市共建首个国家低碳生态示范市。

3.2010年8月,国家发展改革委启动五省八市低碳试点工作——广东、辽宁、湖北、陕西、云南5省和天津、重庆、深圳、厦门、杭州、南昌、贵阳、保定8市 。

4.2011年8月住建部、财政部和改革委员会联合发布了《绿色低碳重点小城镇建设评价指标(试行)》,并正式启动了7个绿色小城镇和绿色村庄试点项目——标志低碳生态向小城镇和乡村延伸 。

1.2011年广东省确定首批低碳试点城市为:广州市、珠海市、河源市、江门市、珠海市横琴新区、佛山市禅城区、佛山市顺德区、韶关市乳源县、河源市和平县、梅州市兴宁市、梅州市大埔县、云浮市云安县8个试点市、县(区)。

2.2013年广东创建首个低碳生态城市建设示范省

2013年11月25日,省政府与住房和城乡建设部在广州举行了《关于共建低碳生态城市建设示范省合作框架协议》签约仪式。力争到2020年,成为全国领先的低碳生态城市建设示范省。

3.2014年6月30日前,粤东西北12个新区和珠三角重大发展平台所在地级市需完成新区各专项规划(其中包括低碳生态发展规划)。

相关规划指引:《广东省低碳生态城市评价指标体系》(在编)

《广东省城市低碳生态建设专项规划编制指引》(在编)

《广东省绿色生态城区规划建设指引》

《广东省发改委关于规范编制新区和重大区域发展平台各专项规划意见的通知》

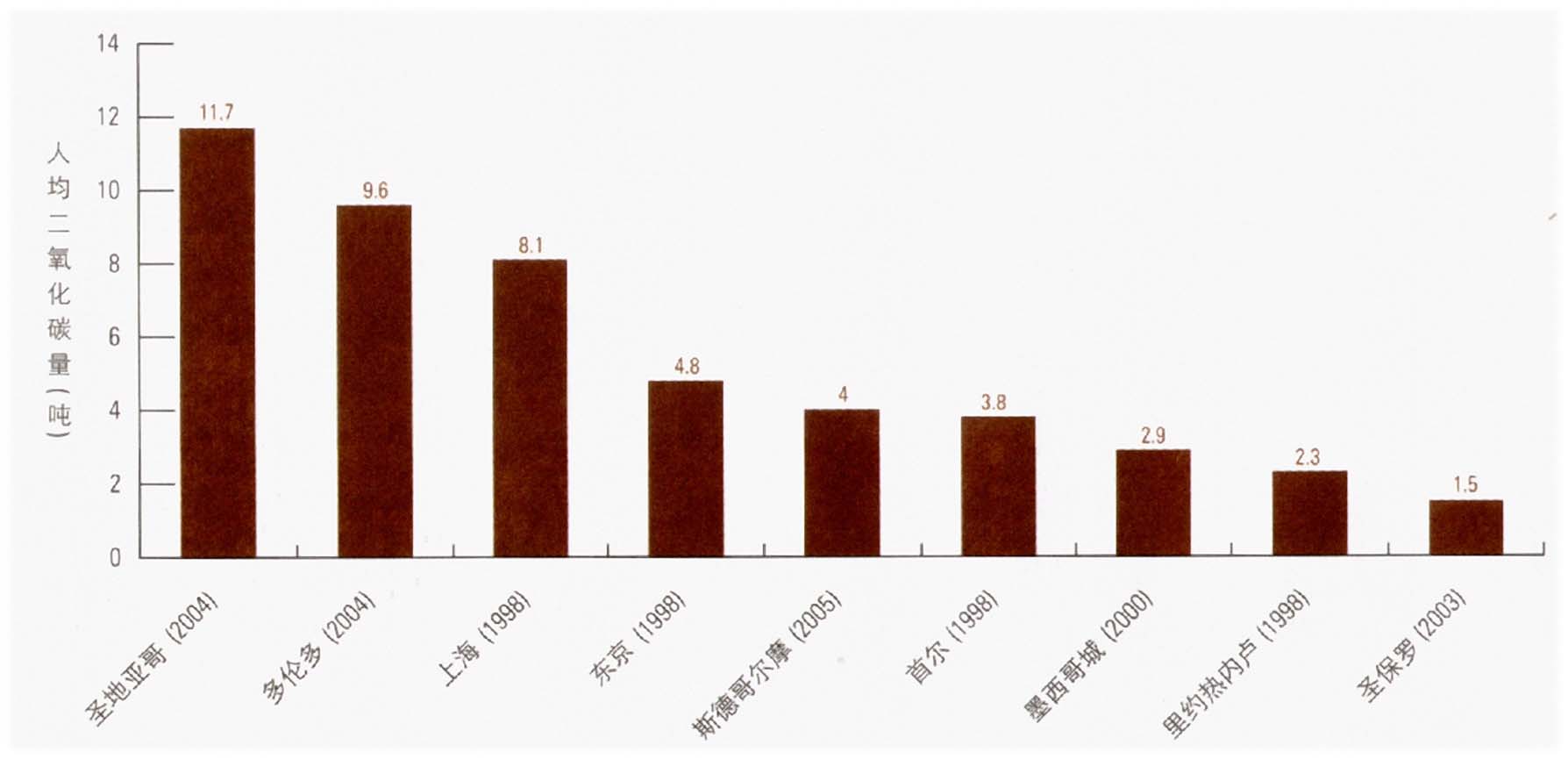

被选城市的人均二氧化碳排放量

资料来源:联合国人居署,全球城市观测,2008

注:数据来自1998~2005年的各种资料

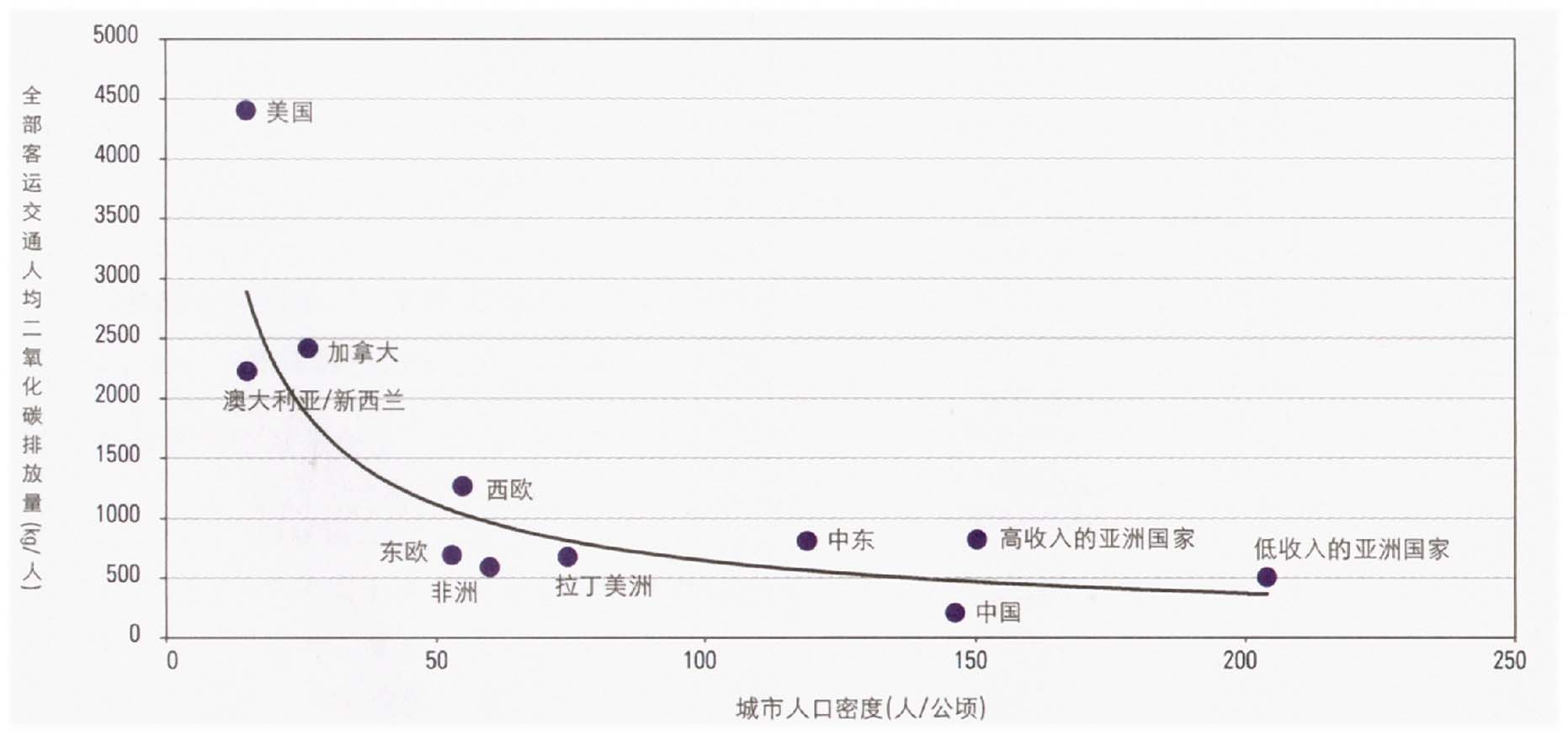

城市密度与二氧化碳排放之间的关系

资料来源:联合国人居署,全球城市观测,2008

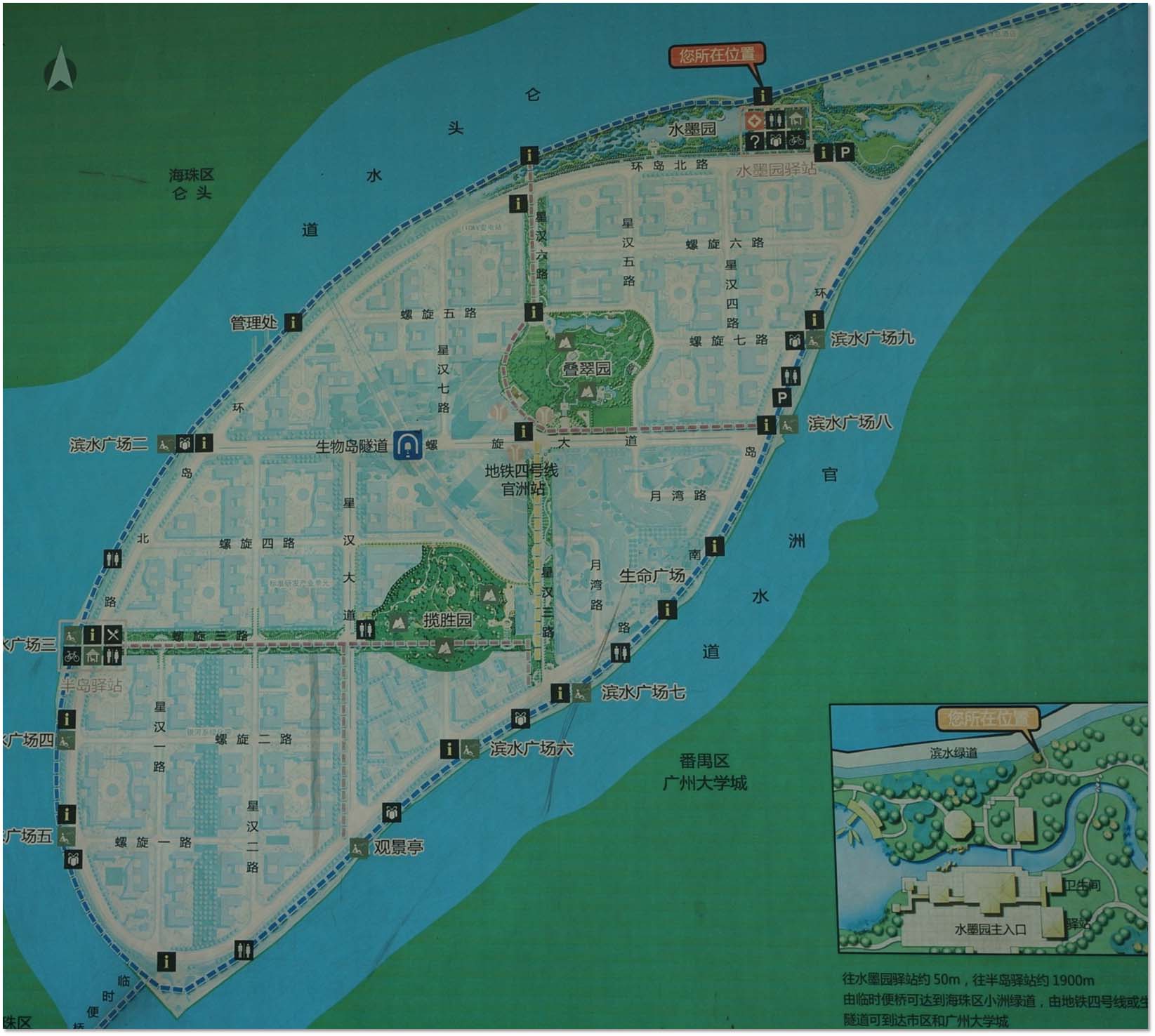

花园城市从人与自然相交融的角度出发,绿地遍布的“花园城市”是一种理想的模式。

强调人均公共绿地,绿地占城市用地的比例。

强调绿地率。

紧凑城市从可持续发展的视角出发,紧凑型城市发展模式强调人工生态与自然生态的和谐共处。

紧凑式的布局有利公共交通的发展,从而提高能源的使用效率。

生态环境的维护要求人与自然的适当分离。

绿地应在城市的外围。

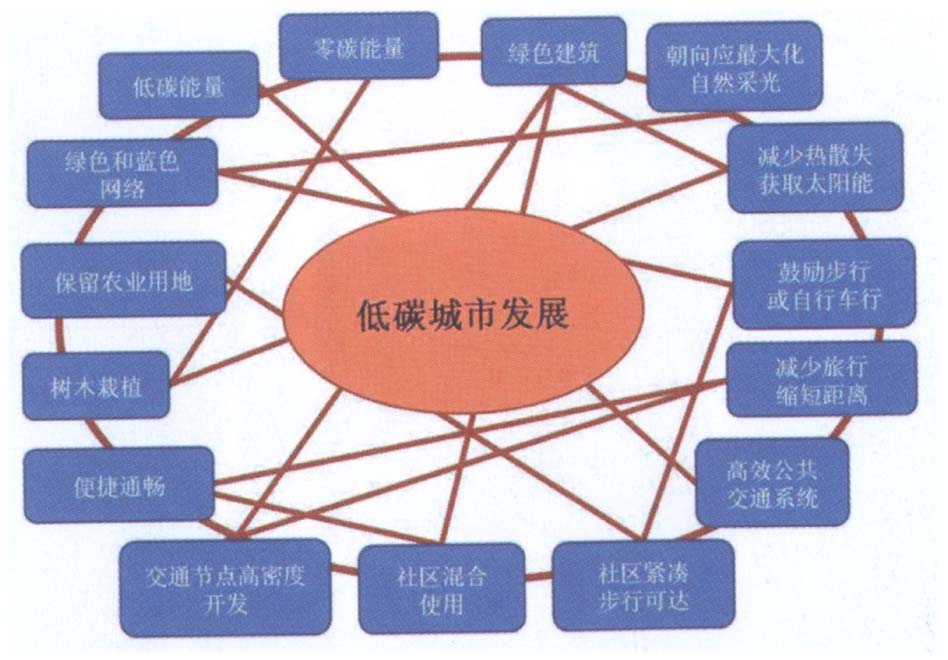

目标1:减缩少总体能量消耗

尽可能使用公共交通

创建以步行或自行车行为主要交通方式的社区

合理土地利用密度并尽可能采用混合用地开发形式

通过绿色网络、合理化建筑朝向与形式来提升城市设计效益

目标2:增加零碳和低碳来源能量供应

利用可更新原料(零碳)和高效原料(低碳)生产能源

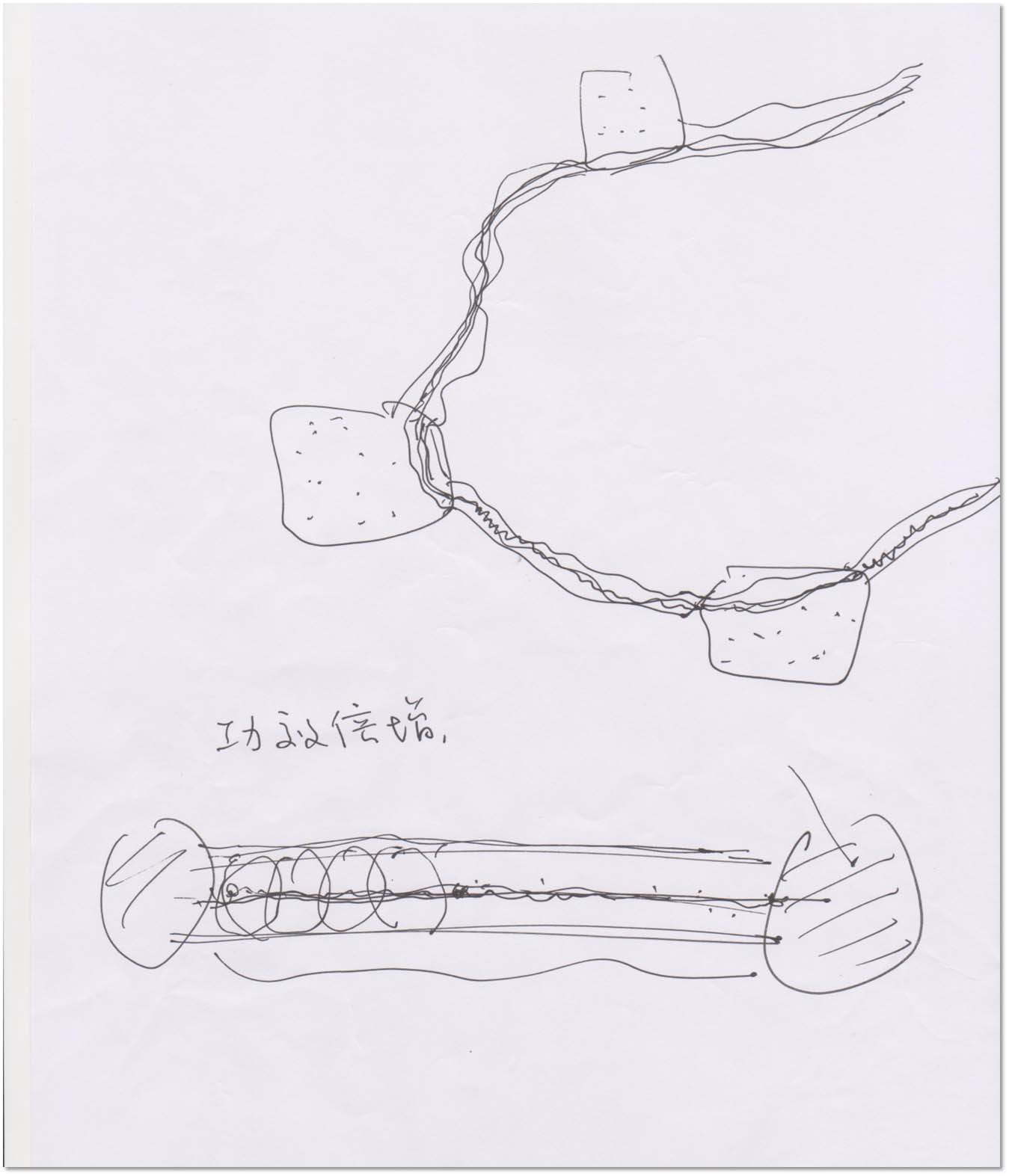

低碳规划方法及其联系

土地利用强度和混合利用

为了最大化能源使用效率并尽量减少交通通行,新城镇开发建设应集中在靠近已有建成区域的规划新区进行,而不是无序的扩展蔓延。开发应采用混合使用模式,提高集聚度,建设适于步行的集聚区间,以减少居民出行的频率和距离。与交通通行尤其相关,尽可能把居住区和就业区就近配置十分重要。

1.使用公共交通系统

2.以步行/自行车为主的社区

高密集城市区域中的袖珍公园,承担休憩功能的同时减少热岛效应

3.土地利用强度和混合利用

透水性铺路既有利于水的渗透又有利于降温

4.城市设计

城市设计主要在两个方面影响能源消耗:建筑朝向和设计(建筑形式)以及绿色网络。

北京昌平“新能源”可持续居住社区概念性城市设计

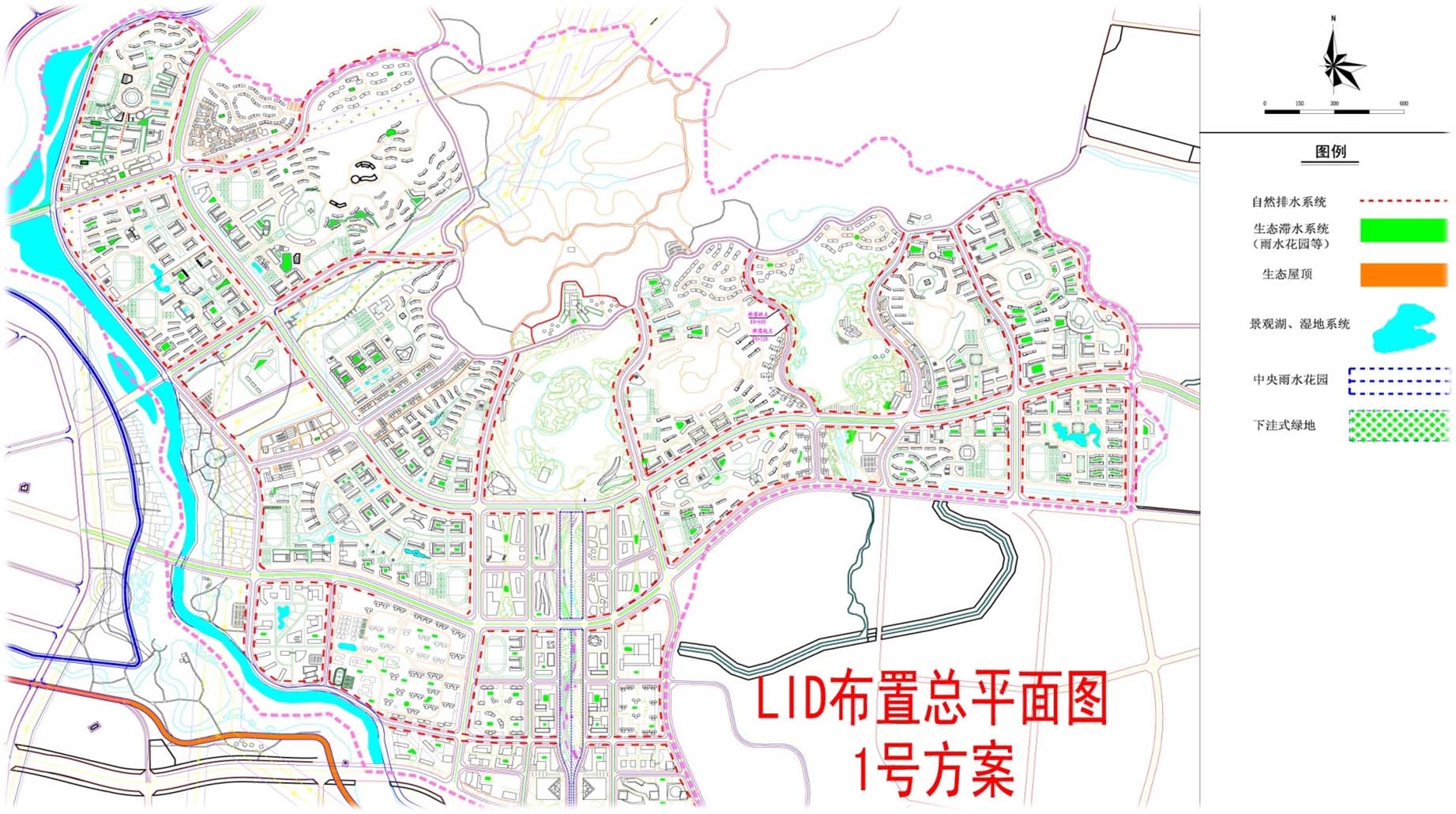

自然排水系统:主要外围道路

雨水花园:中央雨水花园及少量雨水花园

景观湖:所有区域的水系

下洼式绿地:高压区下集中绿地区域

渗透路面:外围道路的自行车道

生态湿地:西福河岸沿线

1号 LID方案平面布置图

自然排水系统

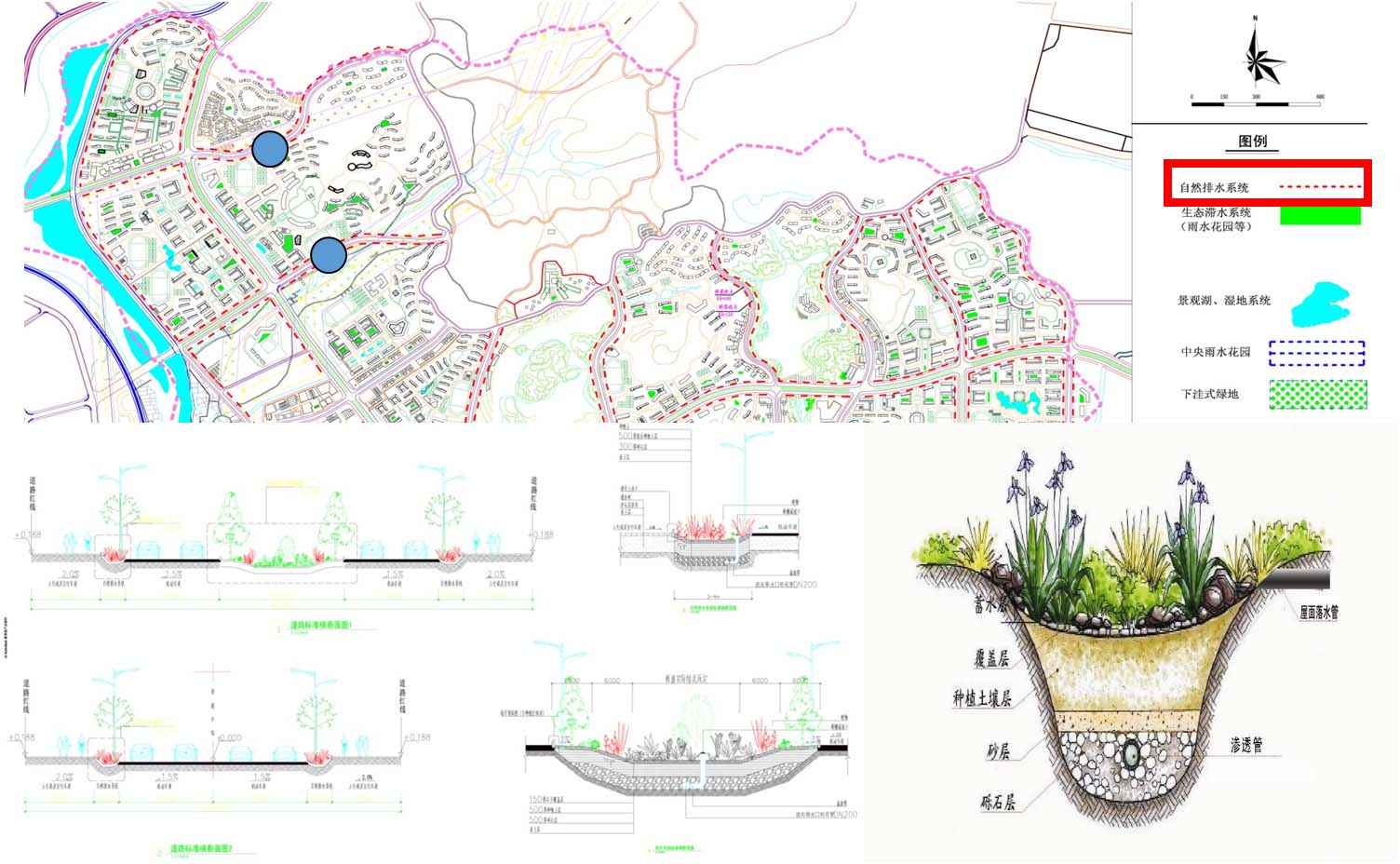

2号方案LID设施布置(在1号方案的基础上,扩大自然排水系统及雨水花园面积,增加绿色屋顶)

自然排水系统:外围主要道路及区块内部道路均布置

雨水花园:中央雨水花园及所有雨水管网压力过大区域

景观湖:所有区域水系

下洼式绿地:高压区下集中绿地区域

渗透路面:外围道路的自行车道

生态湿地:西福河沿线

生态屋顶:主要公共建筑均布置(例如:体育馆、图书馆、学校、会所等)

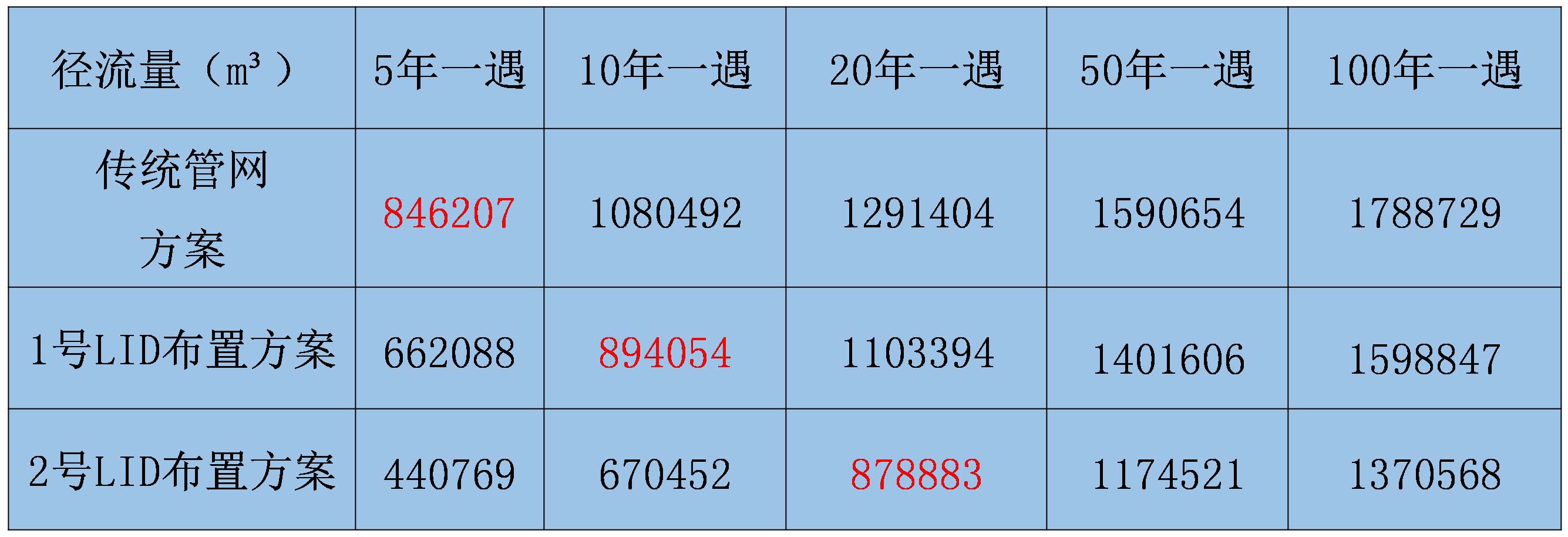

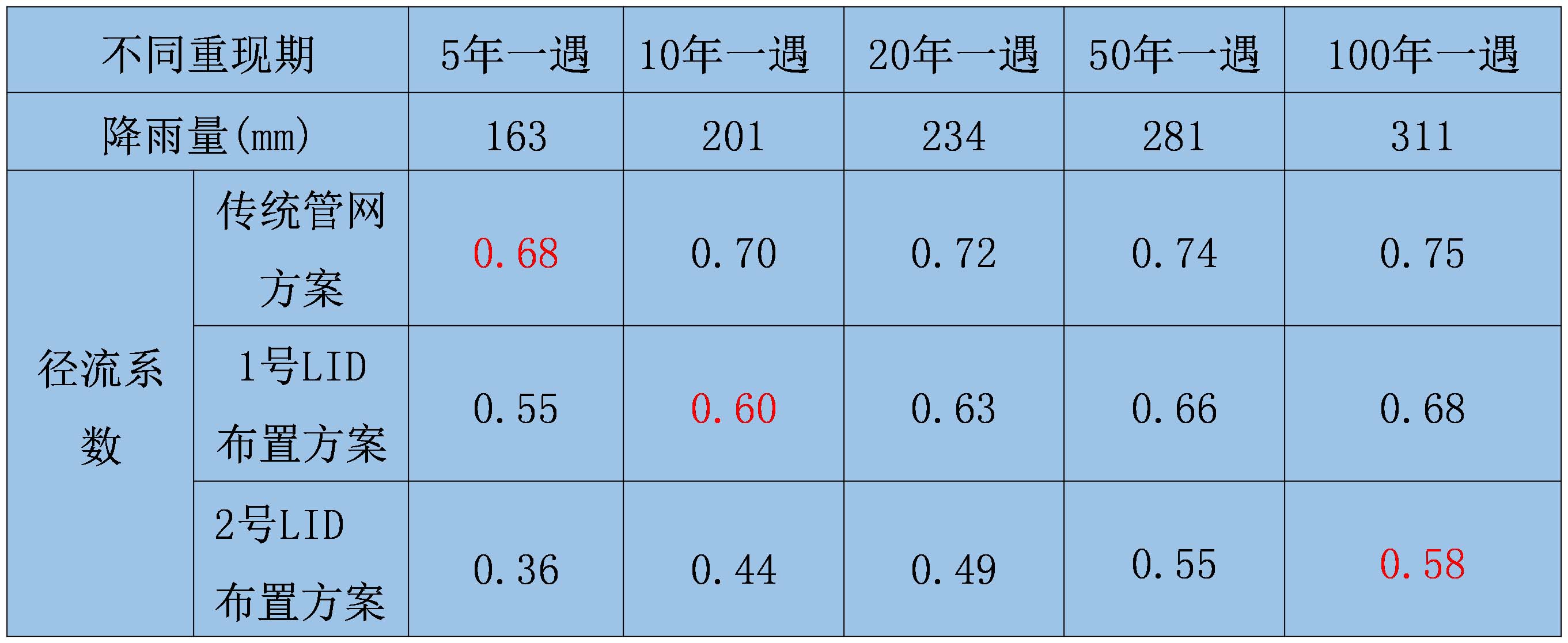

LID布置方案能有效的减小地表径流,减轻市政排水管网的压力,提高市政管网的承载能力,项目区域不同情况布置LID设施效果如下:

径流量对比表

采用1号LID布置方案能将市政管网承载能力由5年一遇提高到10年一遇,采用2号LID布置方案能将市政管网的承载能力由5年一遇提高到20年一遇;

流量峰值对比表

1. LID布置方案对径流量、流量峰值起着有效的削减作用;

2.径流减小幅度与LID设施占地面积有关,且LID占地面积越大,暴雨控制效果越好;

3.随着重现期的增大,LID设施的减量和削峰效果逐渐削弱。

径流系数对比分析

1号LID布置方案能将5年一遇、10年一遇24h降雨的径流系数控制在0.6以内;

2号LID布置方案能将各重现期的径流系数控制0.6以内。

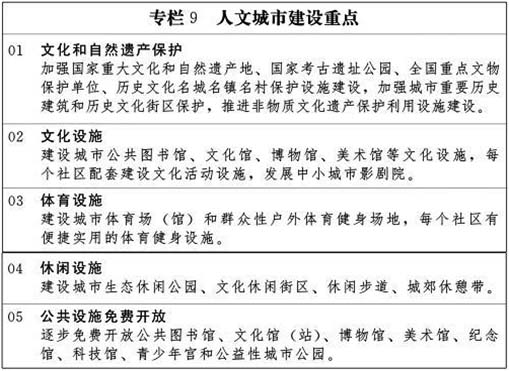

发掘城市文化资源,强化文化传承创新,把城市建设成为历史底蕴厚重、时代特色鲜明的人文魅力空间。

注重在旧城改造中保护历史文化遗产、民族文化风格和传统风貌,促进功能提升与文化文物保护相结合。

注重在新城新区建设中融入传统文化元素,与原有城市自然人文特征相协调。

加强历史文化名城名镇、历史文化街区和文化生态的整体保护,推动地方特色文化发展,保存城市文化记忆。

对历史文化空间的保护,有多方面的作用:

成为地域的特色,城市身份的象征

空间消费的对象,促进旅游和消费

高密度地区空间调节的因素

列斐伏尔:“空间像其它商品一样既能被生产,也能被消费,空间也成为了消费对象。”

在消费社会,空间的“游玩、观赏、体验”可以像“使用、购买”一样地创造价值和利润。

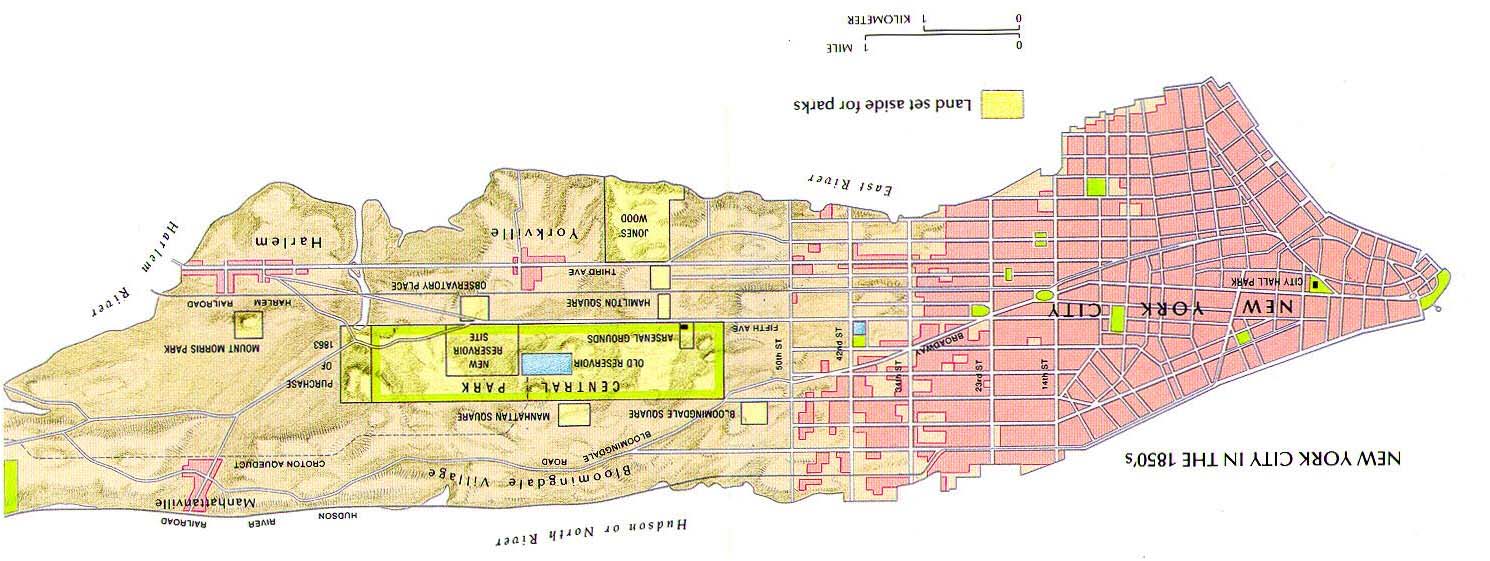

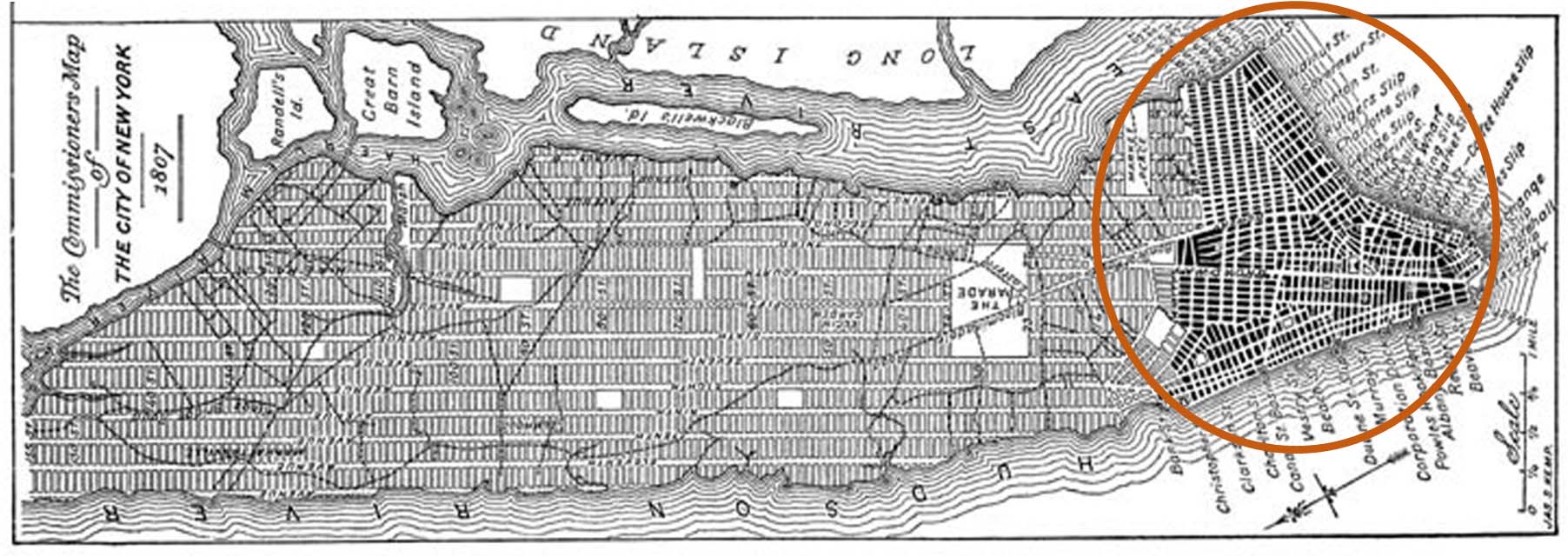

The Commissioners' Plan of 1811 was a proposal by the New York State Legislature adopted in 1811 for the orderly development and sale of the land of Manhattan between 14th Street and Washington Heights. The plan is arguably the most famous use of the grid plan and is considered by most historians to have been far-reaching and visionary.

Central Park, the massive urban greenspace in Manhattan running from Eighth Avenue to Fifth Avenue and from 59th Street to 110th Street, is not a part of this plan, as Central Park was not envisioned until 1853. There were a few smaller interruptions in the grid, such as a park called the Parade between 23rd Street and 33rd Street.

Raymond Unwin爵士:

1.在公园绿地“park”和未开发地 “open land”,中提出一个“open space”的概念:可进出的,但又不是有很多公共设施的场地 “people to walk in, for pleasure and picnic resorts and so forth”。

2.每个市民要有一定的设施充足的公园,也要有供休闲散心的开敞地。公园布置在中心区,开敞地布局在外围,形成绿带。

英国的Raymond Unwin爵士把绿道与城市发展结合起来,他在1929年大伦敦规划报告中首次提出要在伦敦外围建设“绿色腰带”,以让城市人更便利地享受自然,1933年英国政府采纳了他的思想,通过了“绿环法”在伦敦建成了世界首个城市绿环。

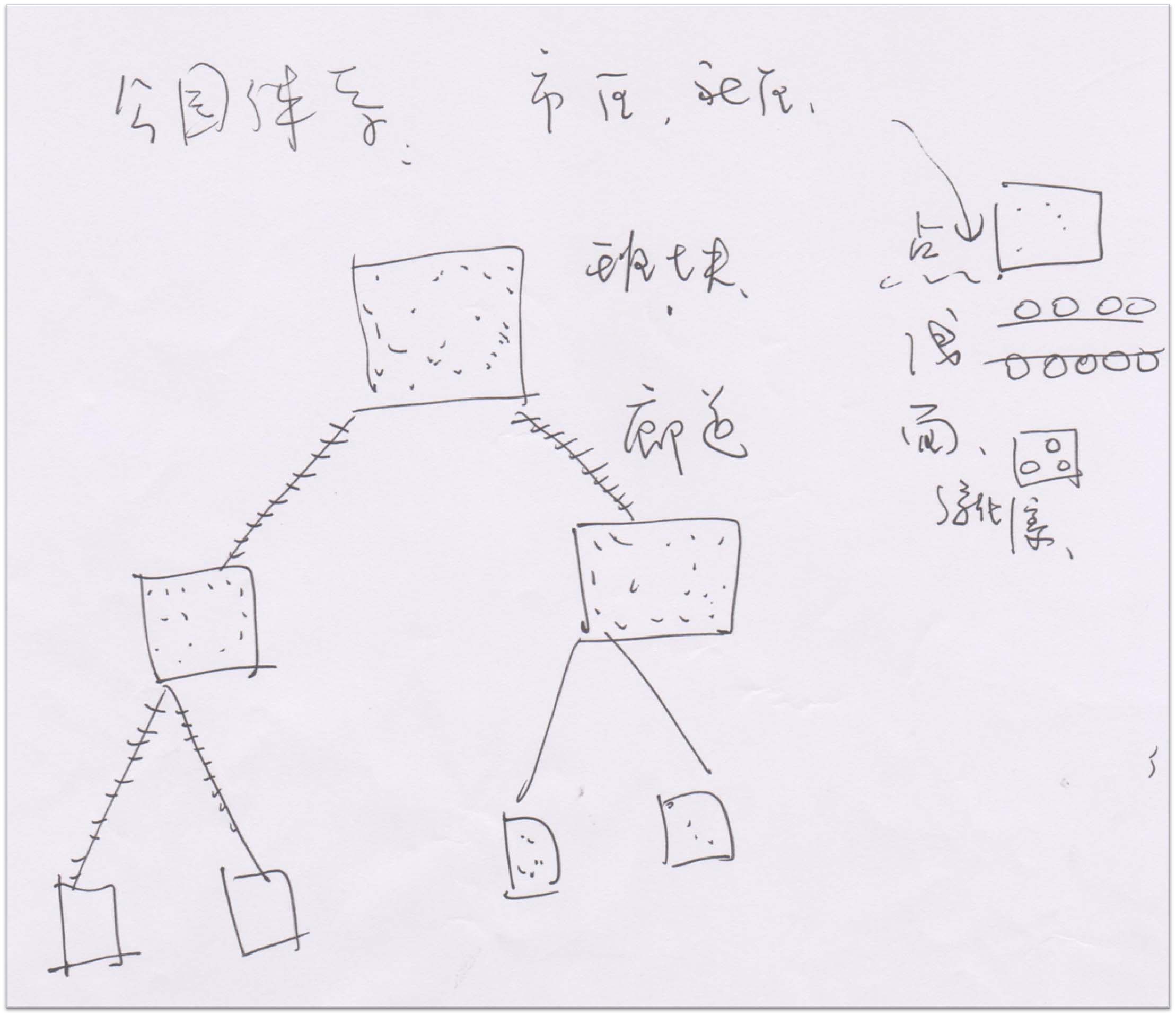

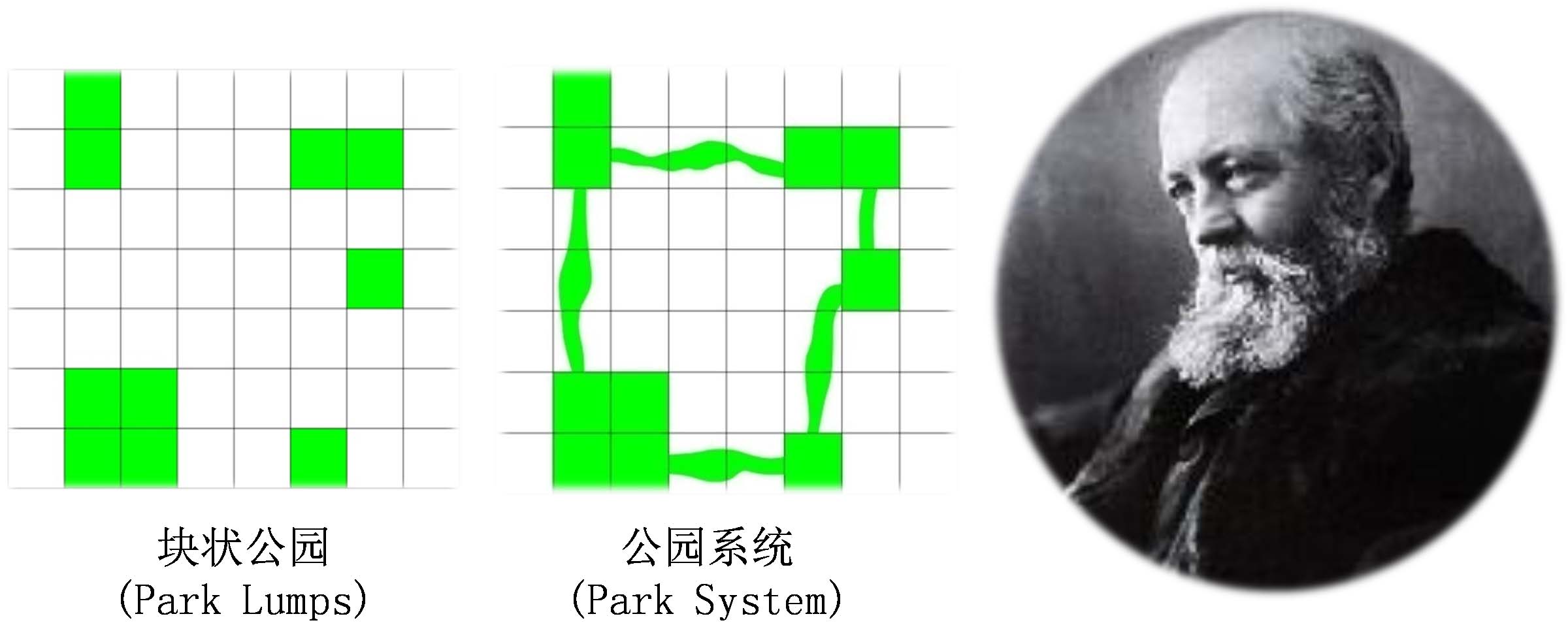

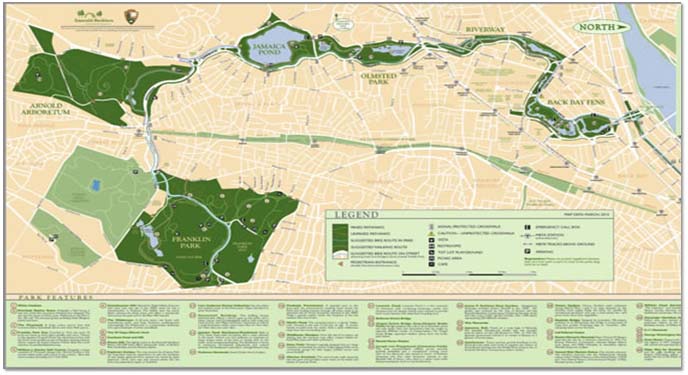

1867年,美国波士顿——Olmsted奥姆斯特德的翡翠项链。

以河流等因子所限定的自然空间为定界依据,利用200~1500英尺宽的绿地,将数个公园连成一体,在波士顿中心地区形成景观优美的公园。

从波士顿公园到富兰克林公园,延绵约16公里。

沿着淤积河泥排放区域建造,对于清除河流的严重污染起了很大的作用, 成为连接波士顿和布鲁克林的一个室外排水通道。

波士顿“翡翠项链”

有关专家指出,在城市中糖尿病、高血压的患病率一直居高不下,除了个人方面的原因,更主要的是城市中越来越少的人参与运动。健康城市不仅需要提供给他们运动的场所,更重要的是将健康的理念灌输给公众,让越来越多的城市、公众能够主动参与进来。

健康城市是以“人”为核心的,在提供给城市居民方便适宜的生活环境的同时,更应当注重公众的身心健康。健康城市不仅需要提供给他们运动的场所,更重要的是将健康的理念灌输给公众,让越来越多的城市、公众能够主动参与进来。

随着我国城市化进程的加快,人与城市如何和谐相处,成了各个城市面临的巨大问题。

健康城市这一概念形成于20世纪80年代,是在“新公共卫生运动”、《渥太华宪章》和“人人享有健康”战略思想的基础上产生的,也是作为世界卫生组织 (WHO) 为面对21世纪城市化给人类健康带来的挑战而倡导的行动战略。

1984年,在加拿大多伦多召开的国际会议上,“健康城市”的理念首次被提出。1986年,WHO欧洲区域办公室决定启动城市健康促进计划,实施区域的“健康城市项目” (healthy cities project, HCP) 。加拿大多伦多市首先响应,通过制定健康城市规划、制定相应的卫生管理法规、采取反污染措施、组织全体市民参与城市卫生建设等,取得了可喜的成效。随后,活跃的健康城市运动便从加拿大传入美国、欧洲,而后在日本、新加坡、新西兰和澳大利亚等国家掀起了热潮,逐渐形成全球各城市的国际性运动。

健康城市定义

健康城市是一个不断创造和改善自然环境、社会环境,并不断扩大社区资源,使人们在享受生命 和充分发挥潜能方面能够互相支持的城市(世界卫生组织,1994年)。

健康城市活动是一个致力于试图得到更好的物质以及社会环境的过程。任何一个城市都可以逐渐变成一个健康的城市,如果他是致力于发展自然环境和社会环境,支持并促进为居民提供更好的健康生活质量,以及为城市建设的健康发展和管理是考虑命名为健康城市的关键。

发展目标

世界卫生组织健康城市项目是一个长期的持续发展的项目。她追求的目标是把健康问题列入城市决策者的议事日程,促使地方政府制定相应的健康规划,从而提高居民的健康状况。

每个健康城市都应力争实现以下目标:

创建有利于健康的支持性环境

提高居民的生活质量

满足居民基本的卫生需求

提高卫生服务的可及性

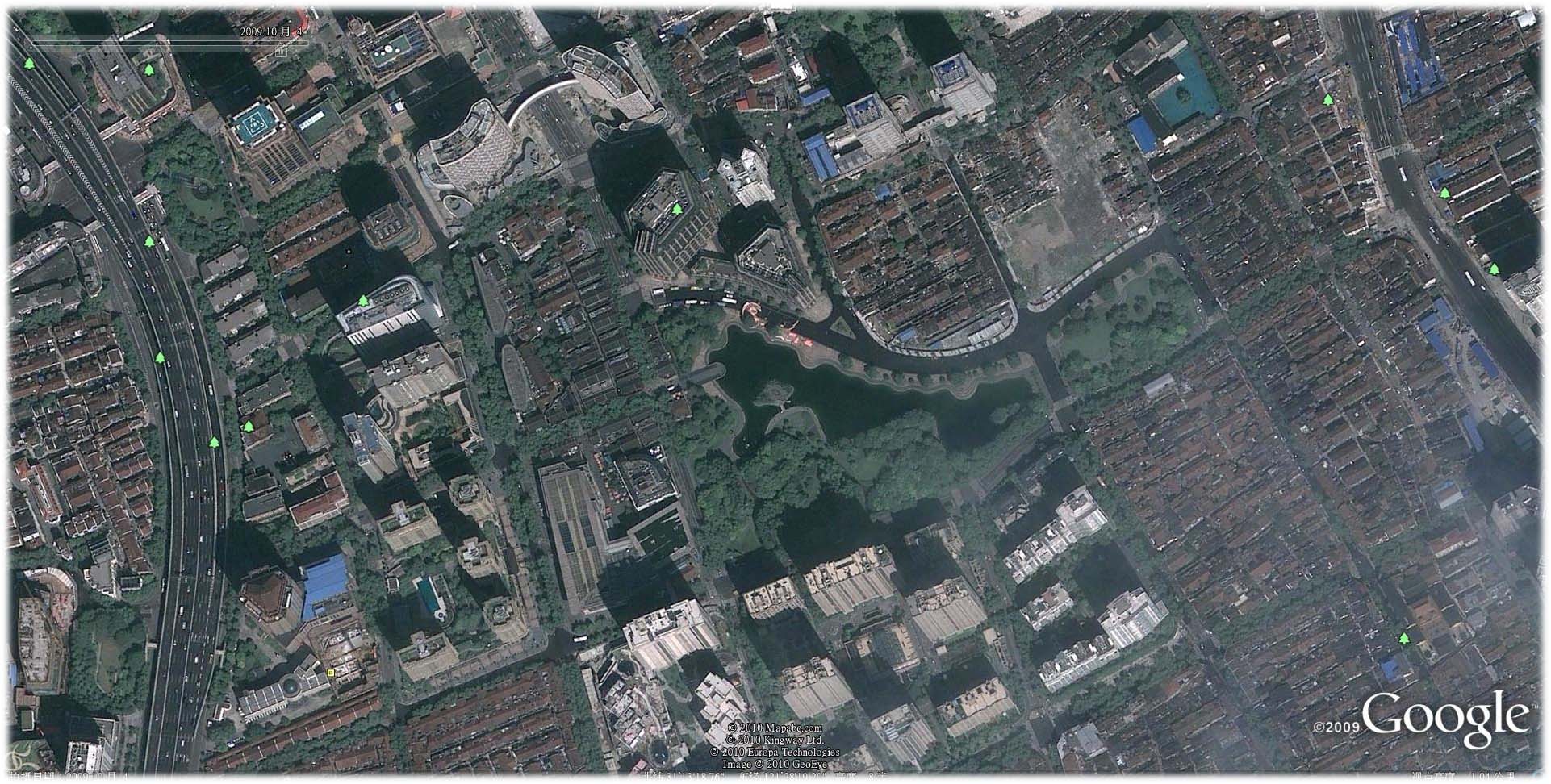

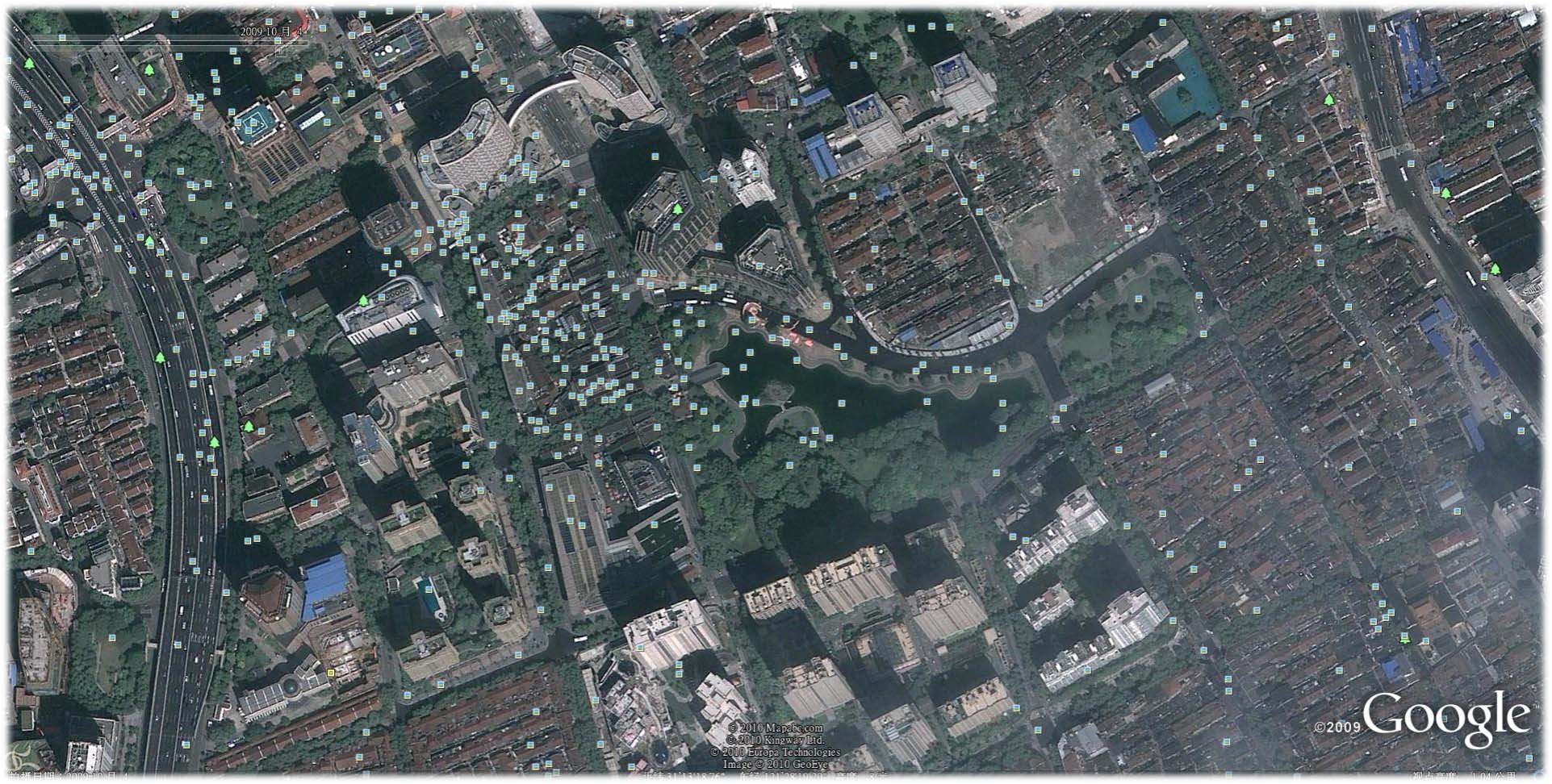

广东城镇化发展的特征与问题

模式问题

面临的挑战欲机遇

本身

外部

新型城镇化规划布局的把握

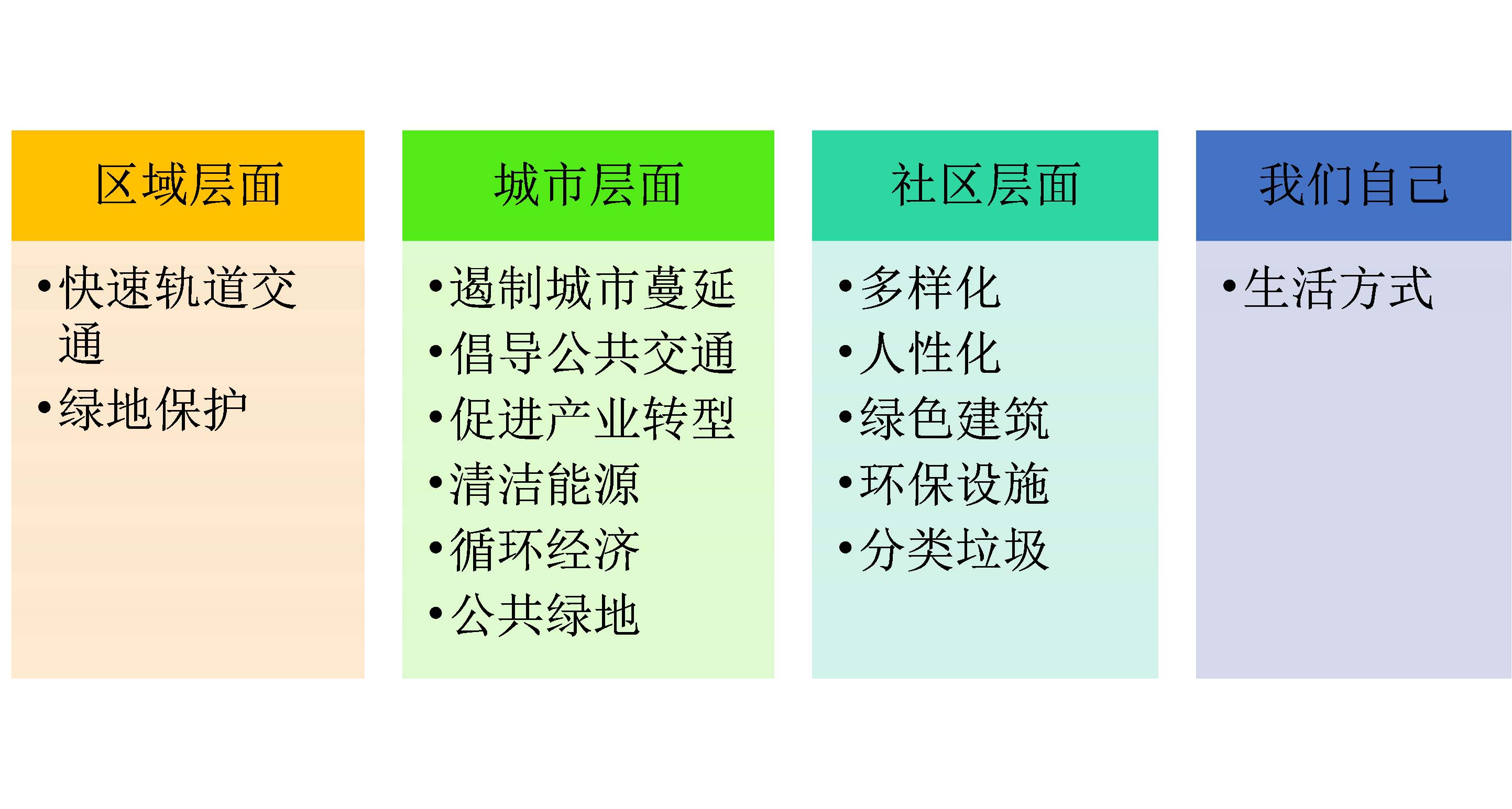

产城互动

低碳生态

人文城市