何谓“可持续发展的城市”

一、“可持续发展的城市”的涵义

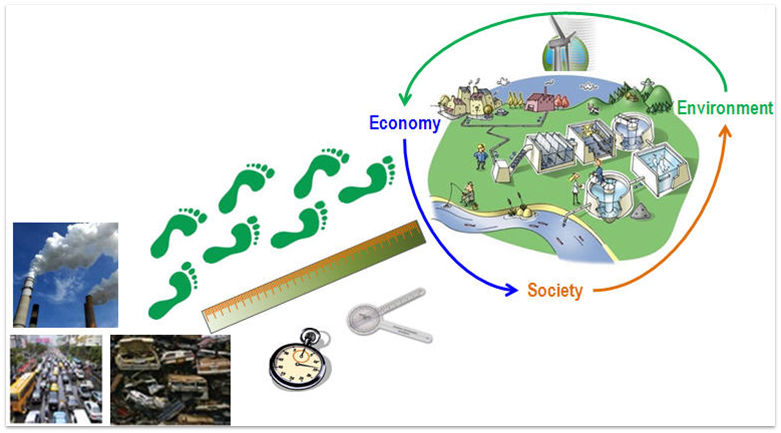

(一)“可持续发展”的涵义

世界环境与发展委员会

我们共同的未来》(1987):

“能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”。包括两个重要概念:需要的概念,尤其是世界各国人们的基本需要,应将此放在特别优先的地位来考虑;限制的概念,技术状况和社会组织对环境满足眼前和将来需要的能力施加的限制。

1991年,国际生态学联合会 (INTECOL) 和国际生物科学联合会 (IUBS) 联合举行的专题研讨会发展并深化了可持续发展概念的自然属性, 将其定义为:“保护和加强环境系统的生产和更新能力”。 |

|

1991年,世界自然保护同盟(INCN) 、联合国环境规划署(UN-EP) 和世界野生生物基金会(WWF) 共同发表《保护地球一一可持续生存战略》,将其定义为“在生存于不超出维持生态系统涵容能力之情况下,改善人类的生活品质”。 |

|

美国怀俄明州立大学经济学教授爱德华-B·巴比尔(Edivard B.Barbier) 在《经济、自然资源 :不足和发展》中, 将其定义为“在保持自然资源的质量及其所提供服务的前提下,使经济发展的净利益增加到最大限度”。

英国环境经济学家皮尔斯(D- Pearce)认为它是“今天的使用不应减少未来的实际收入”,“当发展能够保持当代人的福利增加时也不会使后代的福利减少”。

斯帕思(JammGustare Spath) 认为它是“转向更清洁、更有效的技术一一尽可能接近‘零排放’或‘密封式’,工艺方法一一尽可能减少能源和其他自然资源的消耗 ”。

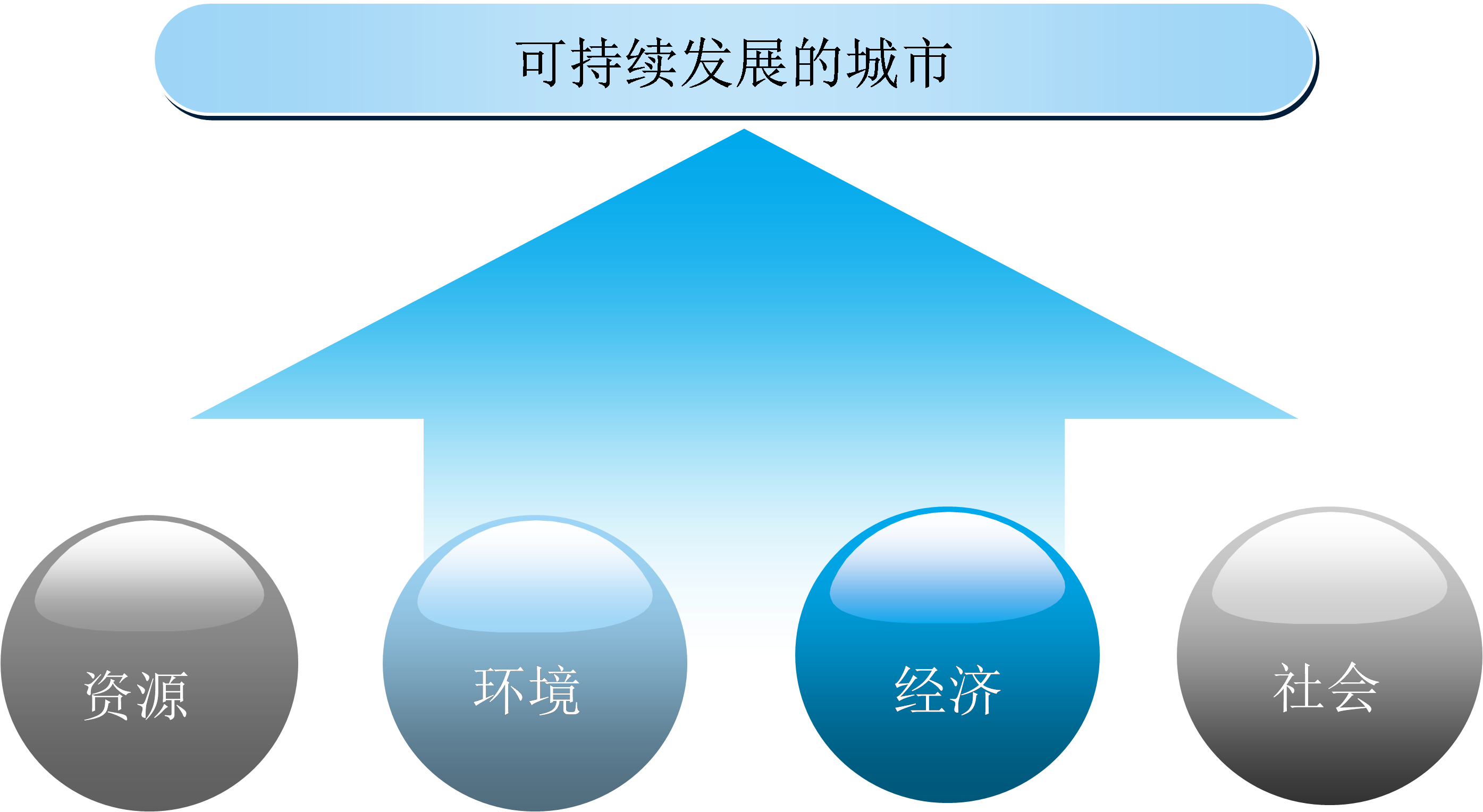

(二)“可持续发展的城市”的涵义

1.资源角度

可持续发展的城市是指一个城市不断追求其内在的自然潜力得以实现的过程,其目的是建立一个以生存容量为基础的绿色花园城市。

美国明尼苏达大学教授沃尔特(Walter B,1994)指出城市可持续发展必须合理地利用其本身的资源,寻求一个友好的使用过程,并注重其中的使用效率,不仅为当代人着想同时也为后代人着想。

世界银行经济学家赫尔曼.戴利(Daly)将最低安全标准规定为三条: |

|

(1)社会使用可再生资源的速度,不得超过可再生资源的更新速度; |

(2)社会使用非再生资源的速度,不得超过作为其 替代品的、可持续利用的可再生资源的开发速度; |

(3)社会排放污染物的速度,不得超过环境对污染物的吸纳能力”。 |

2.环境角度

可持续发展的城市是指其公众应不断努力提高自身社区及区域的自然、人文环境,同时为全球可持续发展作出贡献的过程。 |

|

美国学者恰林基(Tjallingii) 指出绝对不能随意地把这些环境问题留给后代或更大范围,甚至全球,这是一种责任和义务,他从这一特性出发称可持续城市为责任城市。 |

|

国外学者在城市可持续发展研究中,对如何解决城市环境问题做了许多探索,其中比较典型和全面的为美国经济学家皮尔思(Pearce)城市发展阶段环境对策模型,主要根据城市发展的不同阶段(起飞、膨胀、顶峰、下降、低谷)所出现的资源环境问题(土地的过量使用、大气污染、噪音污染、水资源的过量消耗、交通堵塞等),采取相对适宜的环境策略,特别应加强环境规划和土地规划控制。

3.经济角度

可持续发展的城市是指在全球实施可持续发展的过程中城市系统结构和功能相互协调,围绕生产过程这一中心环节,通过均衡分布农业、工业、交通等城市活动,促使城市新的结构、功能与原有结构、功能及其内部的和谐一致。

世界卫生组织(WHO)提出,城市可持续发展应在资源最小利用的前提下,使城市经济朝更富效率、稳定和创新方向演进。

荷兰自由大学区域经济地理教授内坎普(Nijkamp)认为城市应充分发挥自己的潜力,不断地追求高数量和高质量的社会经济人和技术产出,长久地维持自身的稳定和巩固其在城市体系中的地位和作用。对大多数城市来讲,特别第三世界城市,只有提高城市的生产效率及物质产品的产出,这样才能永保其生命活力。

4.社会角度

耶夫塔克(Yiftache)提出,城市可持续发展在社会方面应追求一个人类相互交流、信息传播和文化得到极大发展的城市,以富有生机、稳定、公平为标志,而没有犯罪等问题。

恰林基指出可持续城市社会特性包括两方面:

(1)生活城(Living City),其应充分发挥生态潜力为健康的城市服务,不仅把城市作为整体考虑,而且也要使不同的环境适应城市中不同年龄不同生活方式的需要。

(2)市民参与的城市(Participate City),应使公众、社团、政府机构等所有的人积极参与城市问题讨论以及城市决策。

二、“可持续发展的城市”的任务

(一)主要任务

1.产业支撑强劲

2.空间布局合理

3.资源环境优良

4.基础设施发达

5.公共服务完善

6.文化特色鲜明

7.社会治理高效

任务一:产业支撑强劲

(1)优化城市产业结构

据城市资源环境承载能力、要素禀赋和比较优势,培育发展各具特色的城市产业体系。

(2)增强城市创新能力

发挥城市创新载体作用,依托科技、教育和人才资源优势,推动城市走创新驱动发展道路。建立产学研协同创新机制。

(3)营造良好就业创业环境

发挥城市创业平台作用,充分利用城市规模经济产生的专业化分工效应,放宽政府管制,降低交易成本,激发创业活力。

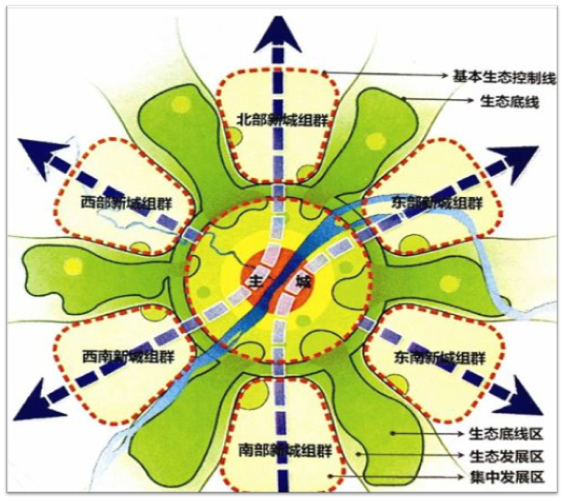

任务二:空间布局合理

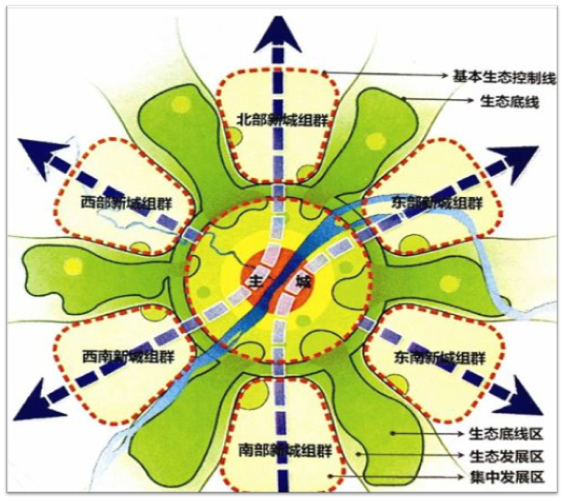

(1)创新城市规划理念

由扩张性规划逐步转向限定城市边界、优化空间结构的规划,加强城市空间开发利用管制,统筹规划城市空间功能布局,促进城市用地功能适度混合。 |

|

(2)严格规范新城新区建设

防止城市边界无序蔓延,严格控制建设用地规模,控制建设标准过度超前,推进功能混合和产城融合。

(3)大力推进“三旧”改造工作

通过存量建设用地二次开发和空间再造,促使产业转型升级,提高土地集约利用水平,完善设施配套,提升城市环境品质,优化城市功能。

任务三:资源环境优良

(1)节约集约利用土地、水和能源等资源

促进资源循环利用,控制总量,提高效率。

(2)加快建设可再生能源体系

推动分布式太阳能、风能、生物质能、地热能多元化、规模化应用,提高新能源和可再生能源利用比例。

(3)合理划定生态保护红线

扩大城市生态空间,增加森林、湖泊、湿地面积,将农村废弃地、其他污染土地、工矿用地转化为生态用地,在城镇化地区合理建设绿色生态廊道。

(4)实施绿色建筑行动计划、大气污染防治行动计划…

任务四:基础设施发达

(1)优先发展城市公共交通

积极发展快速公共汽车、现代有轨电车等大容量地面公共交通系统,基本实现100万人口以上城市中心城区公共交通站点500米全覆盖。

(2)加强市政公用设施建设

推行城市综合管廊;加强城镇水源地保护与建设和供水设施改造与建设, 确保城镇供水安全;加强城市消防、防洪、排水防涝、抗震等设施建设。

(3)推进绿色基础设施建设

将绿道网升级建设为以绿道网、自然保护区、区域公园体系、滨水空间、屋顶绿化、雨洪管理为主的绿色基础设施。

任务五:公共服务完善

(1)建设高效便利的生活服务网络

优化社区生活设施布局,健全社区养老服务体系,完善便民利民服务网络,打造包括物流配送、便民超市、平价菜店、家庭服务中心等在内的便捷生活服务圈。

(2)完善基本公共服务体系

根据城镇常住人口增长趋势和空间分布,统筹布局建设学校、医疗卫生机构、文化设施、体育场所等公共服务设施。

(3)创新公共服务供给方式

引入市场机制,扩大政府购买服务规模,实现供给主体和方式多元化。

任务六:文化特色鲜明

(1)发掘城市文化资源

注重在旧城改造中保护历史文化遗产、民族文化风格和传统风貌,促进功能提升与文化文物保护相结合。

(2)强化文化传承创新

注重在新城新区建设中融入传统文化元素,与原有城市自然人文特征相协调。

(3)建设人文魅力特色空间

加强历史文化名城名镇、历史文化街区、民族风情小镇等特色空间建设。

(4)鼓励城市文化多样化发展

促进传统文化与现代文化、本土文化与外来文化交融,形成多元开放的现代城市文化。

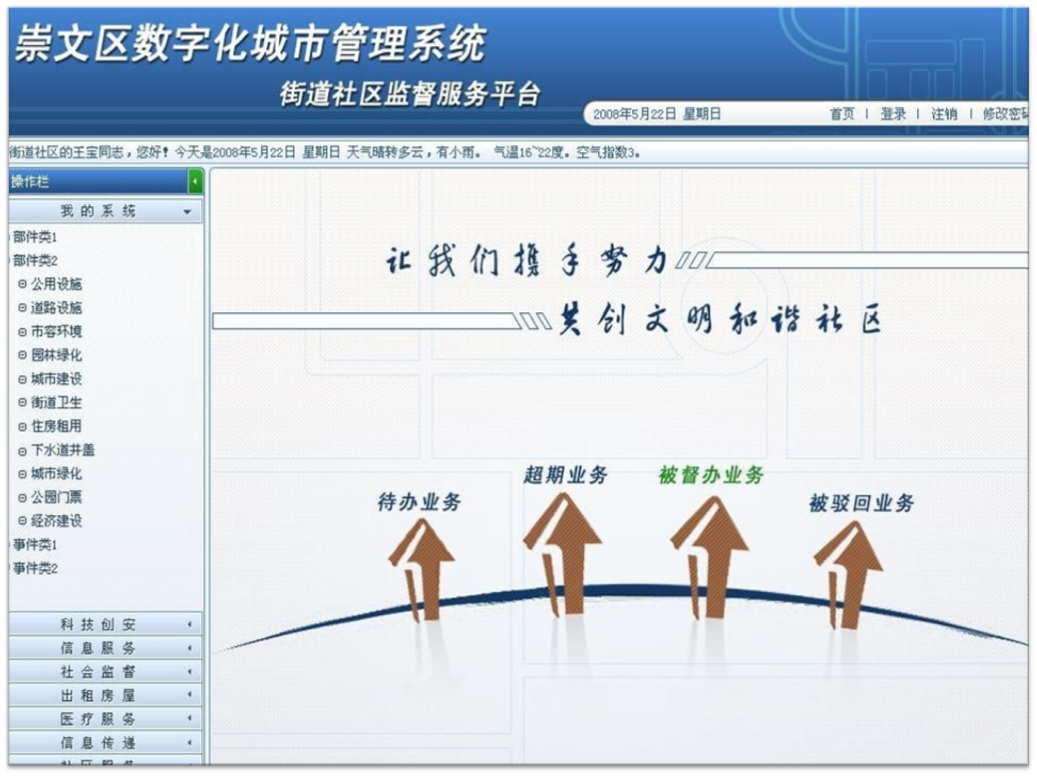

任务七:社会治理高效

(1)完善城市治理结构

发挥政府主导作用,鼓励和支持社会各方面参与,实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动。以网格化管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台。

(2)强化社区自治和服务功能

整合人口、劳动就业、社保、民政等管理职能和服务资源,构建社区综合服务管理平台。

(3)实施城市智慧管理

建设数字化城市管理系统,发展电子政务,打造对突发事件处置全过程的跟踪、指挥的政府应急平台。

三、“可持续发展的城市”的意义

意义:可持续发展的城市让生活更美好!

推动城镇化持续、稳定、健康的发展。

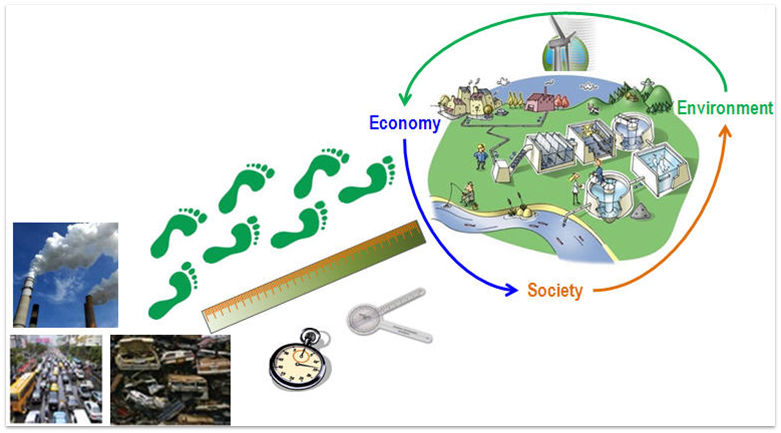

协调人口、资源、环境与经济之间的关系,保障水、土地、能源及各项物质资源代际间的公平利用。

为居民提供优良的生活品质,包括干净的空气、清洁的淡水、安全的食品、完善的教育、医疗服务和便捷的交通。

促进城市文化的传承与创新,多元包容并培育地域特色。

平衡城市发展过程中的地区之间、局部与整体之间、近期利益与长远效益之间的关系。