鱼类学

一、鱼类的年龄

(三)鱼类的寿命

1.概述

鱼类的寿命:鱼类完成整个生活史所经历的时间,这既取决于鱼类的遗传特性也取决于鱼类所处的外界环境条件。

(1)生理寿命

鱼类成体产生的后代只有极少数能正常完成整个生活史,活到它们的生理寿命。

(2)生态寿命

绝大多数鱼类由于遭遇到不适宜的外界环境条件,而无法完成整个生活史,它们所活的寿命称为生态寿命。

2.鱼类寿命的一般规律

(1)种群年龄组成越复杂的鱼类,寿命越长,其数量波动也较平稳。

如鲈鱼、牙鲆、中华群等鱼类数量波动的比较平稳,不会突然间特别多,也不会突然间特别少。相反,短寿命的鱼往往数量波动比较的大,一次产卵比较多,条件好能大量繁殖,成活率比较高,数量就多起来了,但如果受到某种环境条件的影响或者其他的打击,数量会骤然下降。短寿命的鱼还容易受到过度捕捞的影响,如果保护措施得当,就会很快恢复起来,如沙丁鱼等。

(2)鱼类寿命依地域而异。

这里的地域主要指纬度,因为纬度涉及到了水的温度变化。对同种鱼,通常高纬度地区个体寿命较长,低纬度较低。

通常来说,栖息于北部海域的鱼群的个体寿命比较长,南部低纬度的比较短。以大黄鱼为例,生活在东海北部的雌鱼寿命大概是18-30,雄鱼是21-27,可如果是生活在广东的西部海域,平均寿命大概是9。

(3)鱼类的寿命与性成熟年龄有关。

性成熟早,寿命短;性成熟晚,寿命长。但是,在鱼类过度捕捞的情况下,性早熟成为越来越普遍的现象,但是早熟对种群的繁衍和寿命方面非常不利。一般鱼类寿命约为性成熟年龄的四倍左右。正常情况下,一些鱼类性成熟年龄大概是1龄左右,寿命也就是3-5年;可如果性成熟是4龄的话,那鱼的寿命就可能达到10龄以上。

3.不同种类的鱼类寿命

(1)寿命只有一年,如短吻新银鱼、乔氏新银鱼、太湖新银鱼等。

(2)寿命2-3年,如池沼公鱼。

(3)寿命4-5年,如麦穗鱼、红鳍鲌。

(4)寿命5-6年,如黄颡鱼。

(5)寿命7-9年,如太平洋鲱鱼。

(6)寿命10-11年,如拟鲤、小黄鱼。

(7)寿命20-30年,如鲤鱼、鲫鱼。

(8)寿命35年,如咸海真鲇。

(9)寿命48年,如俄国鲟。

(10)寿命90年,如鳇鱼。

绝大多数鱼类的寿命介于2-20龄之间,通常1-2龄约5%;5-20龄约60%;30龄以上的不超过10%。

二、鱼类的生长

(一)生长周期与生长的测定方法

1.生命周期

鱼类生命周期(以硬骨鱼为例):胚胎期(卵期)→仔鱼期→稚鱼期→幼鱼期→未成鱼期→成鱼期→衰老期。

(1)胚胎期:又称为卵期。当受精过程完成,就标志了胚胎期开始,直到受精卵孵化出膜。

特点:鱼体在卵膜内发育,卵膜起保护作用;无法独立活动;营养来自卵黄囊或母体。

(2)仔鱼期:仔胚孵化出膜,直到奇鳍褶消失,鳍条开始形成。

特点:由内源性营养转化为外源性营养。

①前期仔鱼:刚孵化出的仔鱼到卵黄囊完全吸收消失,是内源营养。

②后期仔鱼:卵黄囊消失到奇鳍褶消失,鳍条开始形成,此时鳞片尚未形成。仔鱼开始外源营养(摄食浮游幼体及浮游动物等小型有机体);此时期的仔鱼只能颤动及消极随流移动;与环境的联系方式逐步转向营养和御敌为主。

鳞片开始形成到鳞片完全形成之前,鳍条初步形成,体形迅速趋近成鱼时期。

消化器官不仅在质上向成鱼的基本类型发育,而且胃、肠、幽门垂等均达到各个种所固有类型和数量。

此时期主要特征是集群性显著加强。与外界的联系以营养和御敌为主。

(3)幼鱼期:个体鳞片发育完成,鳍条、侧线等发育完善,体色、斑纹、身体各部分比例等外形特点以及栖息习性等均与成鱼一样,但是一般是指性腺未成熟的当年生幼鱼,卵胎生或者胎生的鱼类一般直接产出幼鱼。

幼鱼期是个体一生中生长最快时期,防御敌害的适应关系日趋减弱,自然死亡率逐渐下降,营养关系进一步加强。

(4)成鱼期:性腺达到初次性成熟,并且可以进行繁殖的个体,即进入了成鱼期。出现第二性征,在适宜季节发生生殖行为,具备生殖能力。

与外界的联系除营养外,主要为繁殖后代。其自然死亡率降至最低,捕捞死亡率急剧上升。

(5)衰老期:处于衰老期的鱼类性机能衰退,生殖力显著下降,长度生长极为缓慢。营养摄取多用于维持生命和积累储存物质。

2.生长的测定方法

(1)直接法

①饲养法:把已知长度和体重的鱼饲养一段时间后,测定其体长和体重增值——常用于养殖生产评估。只能反映鱼在养殖条件下的生长情况,而不能反映它在自然水域里面的生长情况。

②野外采集法:对于野生鱼类的生长,通常是逐月采集鱼类标本。随机地测定一定数量标本,可以统计不同月份鱼类的生长情况。该方法适应于一些比较低龄的、生长速度比较快的鱼。

③标志放流法:此法常用于洄游性鱼类。通常将捕到的鱼在测量体长、体重后,进行标志,进行标志,然后放归自然水域,待重捕后,可求出放流期间的生长率。该方法回捕率很低,且标志对于鱼产生损伤,增加了它的额外负担。

(2)年龄鉴定统计法

在测定某批渔获物体长、体重的同时,依据鳞片、耳石等鉴定年龄,就可知道不同年份的生长情况。

①优点是最能反映鱼类生长情况,也是最接近实际情况的方法。

②缺点是采样过程当中,不太可能能够得到多种年龄的鱼的样本;不同水域捕获的样品不能进行比较。

(3)退算法

通常按体长和鳞长等实测数据和各相关函数式拟合的密切程度选定相关式。

①Einar Lea(1910)提出体长和鳞长的正比例相关式:

Ln/L=Rn/R

式中,Ln为以往任一年份的体长;Rn为以往任一年份的径;L和R为实测体长和鳞径。

Lea公式表明鱼的体长和鳞长增长呈直线相关,且通过原点。这在研究中是比较简便的,但由于此公式表明鱼鳞片是在鱼卵孵化后就开始生长。而实际上鳞片的出现是在稚鱼期。这在实际推算过程就会低估点的体长。

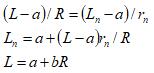

②鉴于此,Rosa lee(1912)提出修订式:引入鱼体刚形成鳞片时的体长a。L和R呈直线相关,且不通过原点。

式中,b是(L-a)/R,即为斜率。

有些鱼的体长和鳞长生长呈曲线相关,也就是说鱼体长度的对数值与鳞长的对数值才呈直线相关。

③方法和步骤

总的来说,推算法包括以下几步:

第一步,获取体长和鳞(轮)径的实测资料,先进行体长测量和年龄鉴定。之后,在鳞片上选定一条用于测量鳞(轮)径的生长轴线,一般选半径最长或年轮最清楚的部位从鳞焦引出生长轴线,然后沿生长轴线测量鳞径和轮径。

第二步,确定体长和鳞径的最佳相关式,以体长作为y轴,鳞径为x轴,把实测数据点画在坐标纸上,进行初步判断体长和鳞长之间属于哪种相关式,找出最佳相关。

第三步,体长退算:方程确定后,根据某一年份的轮径,就可推算出相应年份鱼的体长。

3.描述方程

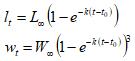

为了概括描述鱼类的生长式型,研究控制和影响生长的因子;用数理模型来描述鱼类的生长特性。这种模型称为生长方程。有关的生长方程有很多,但最为重要,最为实用的要数Von Bertalanffy(1938)方程。

在假定有机体的重量与长度的立方成比例的条件下,从理论上到处一个表示生长率的方程:

式中:t为年龄;lt、Wt是t年龄时的体长和体重;l∞、W∞是平均渐进体长和体重;k为生长系数;t0是假设的理论生长起点年龄。

(二)生长的评价指标

1.生长的生物能定义

按照生物能量学原理,鱼类能量收支为:C=E+M+G。其中,C为鱼类摄取饵料所获得的能量,E为排泄耗能,M为代谢耗能,G为生长耗能。

如果鱼类个体的饵料耗能、维持耗能和生长耗能都以能量为测定单位,那么生长就是输入能量和输出能量之差。

假定某一时间内,没有生殖产物排出,则鱼类的生长可以表达为:G=C-(E+M),此为鱼类生长的生物能定义。

2.鱼类的生长率

生长速度是指单位时间内,鱼体所增加的长度或重量。用百分率来表示,即生长率。可分为三种类型:

(1)绝对生长率:单位时间内鱼体质量或者长度生长的绝对值,只能用来比较同一种群或同一世代鱼的生长率。

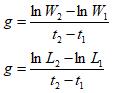

式中,g为生长率;W2、W1和L2、L1分别为时间t2、t1时的体重和体长。

(2)相对生长率:单位时间内鱼体体长或体重生长绝对值和这一段时间开始时鱼体长或体重的比值。用于比较不同世代、不同种群或不同鱼的生长率。

(3)瞬时生长率:也称为特定增长率或者内禀增长率。指单位时间内鱼体长或体重自然对数的增长值。它反映了单位时间内任何时刻(瞬时)鱼体的增长。