前言

序论、船舶原理概述

船舶原理

根据船体的几何形状和船体建筑结构,以

流体静力学、流体动

力学和材料力学、结构力学为基础,研究船舶在不同条件下的浮性、稳性、抗沉性和阻力、推进、摇摆、操纵、船体强度等问题的一门学科。

第一章 船体形状

第一节 船舶主尺度、主尺度比和船型系数

一、主尺度的分类

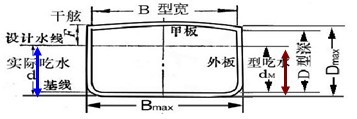

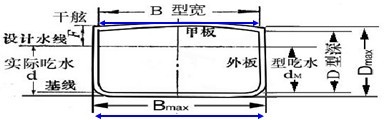

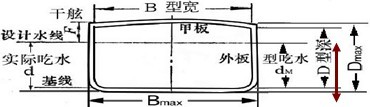

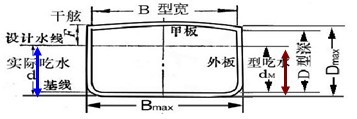

1、型尺度——型船体的尺度,用以船体设计和性能计算。

型船体——船体

外板内表面和

甲板下表面所围成的体积。

2、最大尺度——包括船体附件在内的从一端量到另一端的最大距离,作为船舶建造营运中考虑外界条件限制的依据。

3、登记尺度——根据《国际船舶吨位丈量公约》的各项规定丈量确定的船体尺度,用以确定船舶的登记吨位。

二、船舶的主尺度(Principal dimensions)

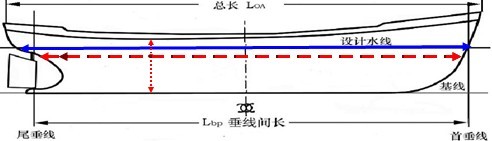

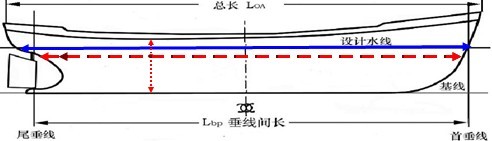

1、船长

(1)垂线间长(两柱间长)Lbp(Length between perpendiculars)。

首垂线——通过

首柱前缘和设计水线面的交点,并垂直于设计水线面的铅垂线。

尾垂线——通过艉柱后缘和设计水线面的交点,并垂直于设计水线面的铅垂线。若无尾柱,以

上舵杆中心线为尾垂线。

垂线间长L

bp——首垂线与尾垂线之间的水平距离。

(2)总长L

OA——船首前端量到船尾后端的水平距离,但不包括船壳板厚度及其他突出附体。

(3)最大长度L

max——船首前端量到船尾后端的水平距离,包括船壳板厚度及其他突出附体。

(4)设计水线面长度L

WL——设计水线面前后两端之间的距离。

(5)登记长度L

R——量自龙骨板上缘的最小型深的85%处的水线长度的96%,或沿该水线面从首柱前缘量到上舵杆中心线的长度,两者取较大者。

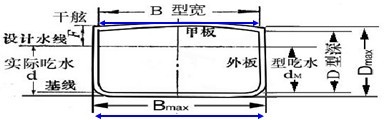

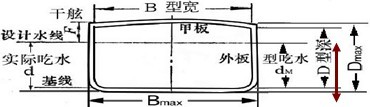

2、船宽

(1)最大船宽B

max——包括外板和永久性突出物在内的船舶最大宽度。

(2)型宽(Moulded breadth)B——设计水线面的最大宽度,不包括外板及其他突出物。

(3)登记宽度B

R——船舶的最大宽度处的宽度,包括两舷外板,但不包括固定突出物。

3、船深(Depth)

3、船深(Depth)

(1)最大高度(Air Draft)D

max——从空载水线面量到船舶最高固定点的垂直距离。

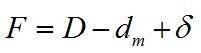

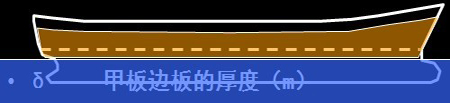

(2)型深(Moulded Depth)D——从中横剖面处的船舶基线量到上甲板边缘下缘的垂直距离。

(3)登记深度(Register Depth)D

R——在中纵剖面的登记长度的中点处,从上甲板龙骨上缘量到内龙骨顶板上缘的垂直距离。若是双层底船,则从上甲板横梁上缘量到内底板上缘的垂直距离。内底板铺有木板时,量到木板上缘的垂直距离。

4、吃水(Draft)

4、吃水(Draft) 吃水——船底至有关水线面之间的垂直距离。

(1)型吃水d

m——从龙骨板上缘量到有关水线面之间的垂直距离。

(2)实际吃水d——从龙骨板下缘量到有关水线面之间的垂直距离。

(3)设计吃水(夏季满载吃水)d

s——船舶装载设计要求的载荷重量时,在正浮的情况下,中横剖面处从船底基线量到设计(夏季满载)水线面的垂直距离。

三、主尺度比

1、长宽比L/B——船舶垂线间长与型宽的比值(与快速性、航向稳定性、回转性有关)。

2、长深比L/D——船舶垂线间长与型深的比值(与纵向强度有关)。

3、型深吃水比D/d——船舶型深与设计吃水或夏季满载吃水的比值(与大倾角稳性、抗沉性、纵向强度和船舶容积性能有关)。

4、型宽吃水比B/d——船舶型宽与设计吃水或夏季满载吃水的比值(与初稳性、快速性和航向稳定性有关)。

5、船长吃水比L/d——船舶船舶垂线间长与设计吃水或夏季满载吃水的比值(与快速性和航向稳定性有关)。

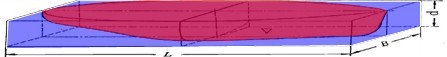

四、船型系数

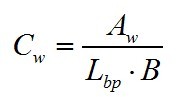

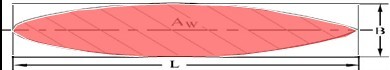

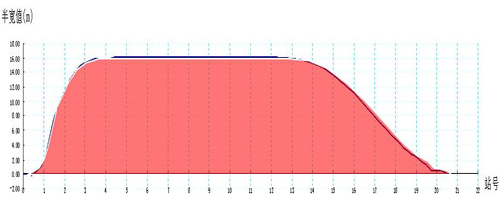

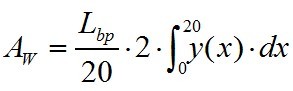

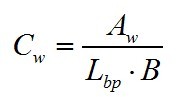

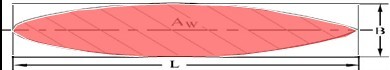

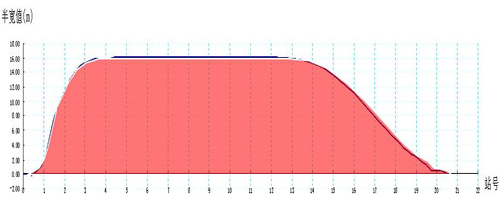

1、设计水线面系数(Waterplane coefficent)

C

w——船舶设计水线面面积A

w与该水线面的长度与宽度的乘积之比。

杂货船:C

w=0.8~0.9

客船、集装箱船:C

w=0.7

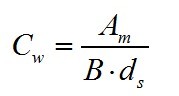

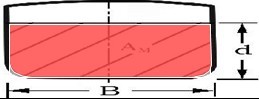

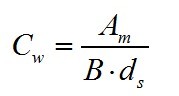

2、中横剖面系数(Midsectionplane coefficent)

2、中横剖面系数(Midsectionplane coefficent)

C

m——船舶设计水线面以下的中横剖面面积A

m与型宽与设计吃水的乘积之比。

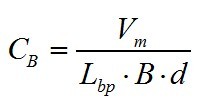

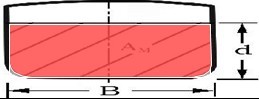

3、方型系数(Block Coefficient)

3、方型系数(Block Coefficient)

C

B——船体在设计水线或夏季满载水线下的型排水体积V

m,与垂线间长L

bp,型宽B、设计吃水或夏季满载吃水d三者的乘积的比值。

杂货船:C

B=0.68~0.80

客船、集装箱船:C

B=0.5~0.7

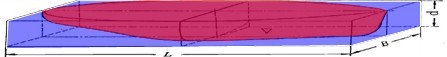

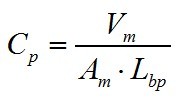

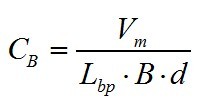

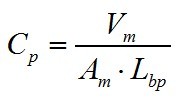

4、(纵向)棱形系数(Prismatic coefficient)

4、(纵向)棱形系数(Prismatic coefficient)

C

p——设计水线或夏季满载水线以下的型排水体积V

m与船体中横剖面在相同水线下的面积A

m、垂线间长L

bp两者的乘积的比值。

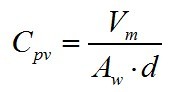

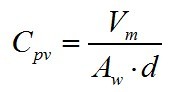

5、(垂向)棱形系数(Vertical Prismatic coefficient)

5、(垂向)棱形系数(Vertical Prismatic coefficient)

C

pv——设计水线或夏季满载水线以下的型排水体积V

m与相应的水线面面积A

w、型吃水d两者的乘积的比值。

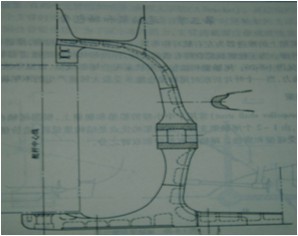

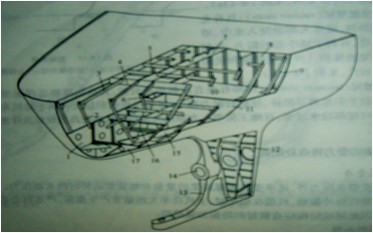

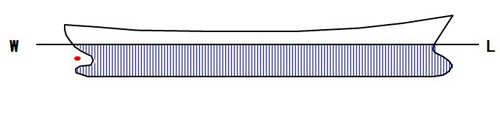

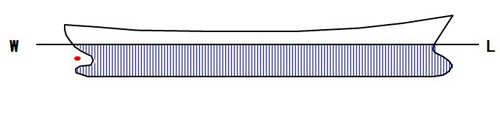

第二节 船体型线图

一、型船体 钢质船舶的主甲板下表面与船壳板内表面所围成的体积。

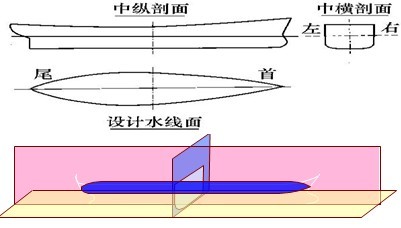

二、三个基本平面

1、基平面(Base plan)——过船舶龙骨线与型线图中站面的交点,并与设计水线面平行的平面。

2、中线面(Central longitudinal plan)——沿船舶首尾方向设置,并与基平面垂直的平面。

3、中站面(Mid station plan)——位于船舶垂线间长或设计水线面长的中点,并垂直与基平面和中线面的平面。

三、基线和坐标系

三、基线和坐标系

纵向基线和X坐标

纵向基线——基平面和中线面的交线。

X坐标轴——沿纵向基线设置,正方向指向船首,原点在中站面上。

横向基线和Y坐标

横向基线——中站面和基平面的交线。

Y坐标轴——沿横向基线设置,正方向指向右舷,原点在中线面上。

Z坐标——沿中线面和中站面的交线设置,正方向指向上方,原点在基平面上。

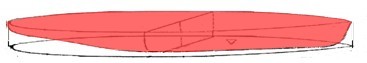

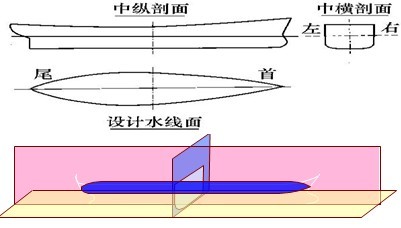

四、三个基本剖面

四、三个基本剖面

1、中纵剖面——中线面切割型船体所得到的剖面。

2、中横剖面——中站面切割型船体所得到的剖面。

3、设计水线面——距基平面的垂直高度为设计吃水,并与基平面平行的平面切割型船体所得到的剖面。

五、三组辅助剖面

1、水线面——与基平面相平行的辅助平面切割型船体所得到的剖面。

2、纵剖面——与中线面相平行的辅助平面切割型船体所得到的剖面。

3、横剖面——与中站面相平行的辅助平面切割型船体所得到的剖面。

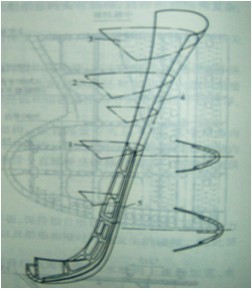

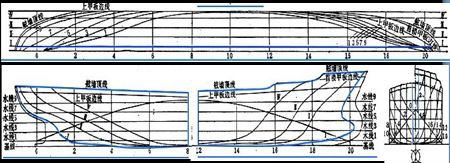

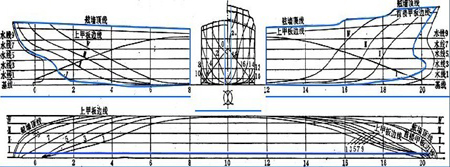

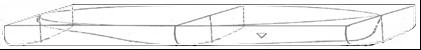

六、船体型线图

六、船体型线图

船体半宽水线图、纵剖线图、横剖线图的组合,构成了船体型线图,用以完整、准确地表示船体的几何形状。

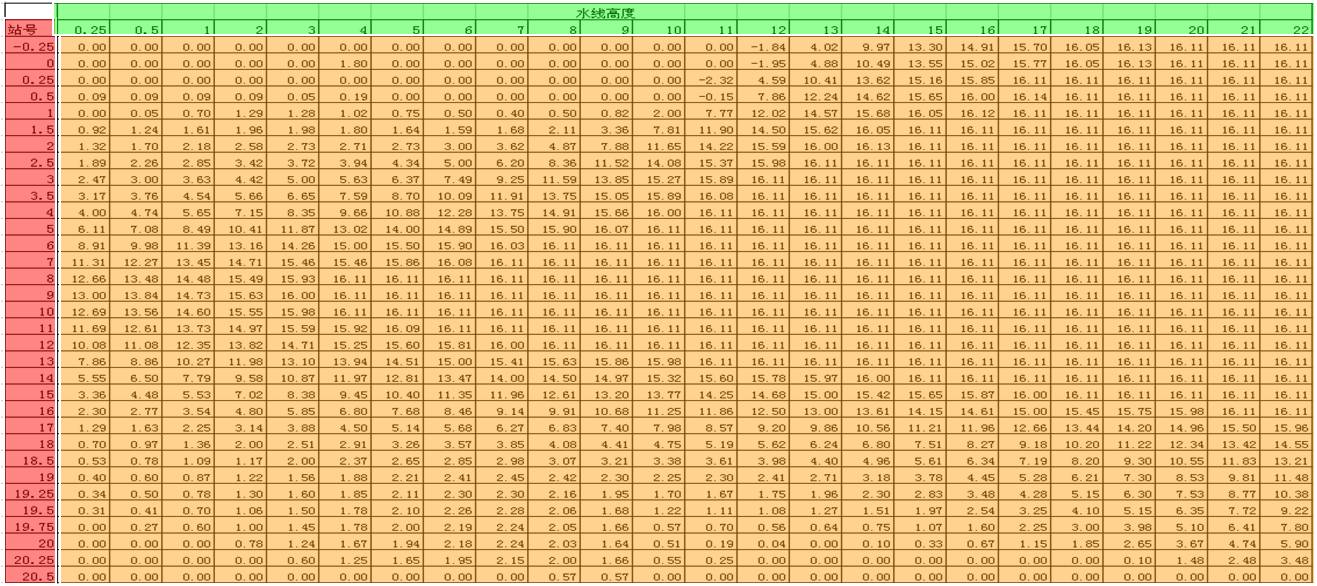

七、型值表

七、型值表

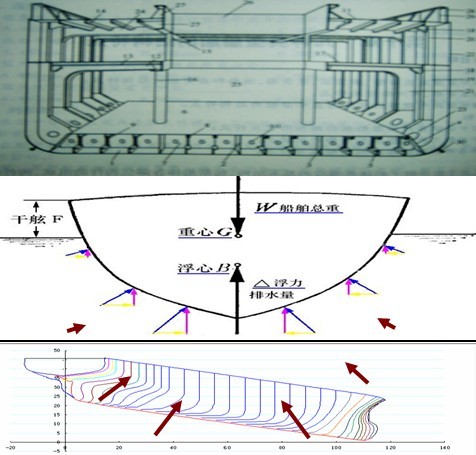

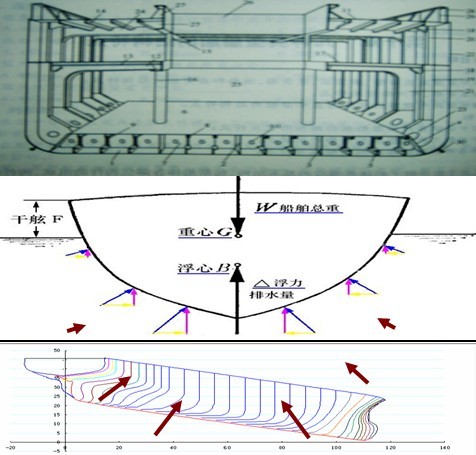

第二章 浮性

第一节 浮性概述

一、浮性的概念

浮性——船舶在装载一定载荷情况下仍能浮于水面一定位置的能力。

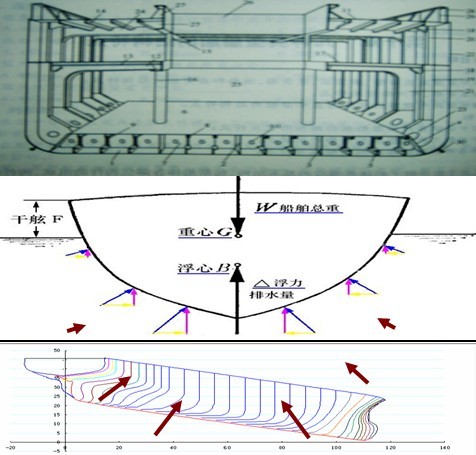

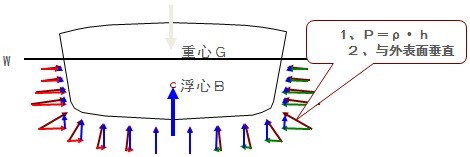

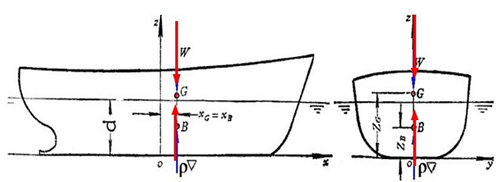

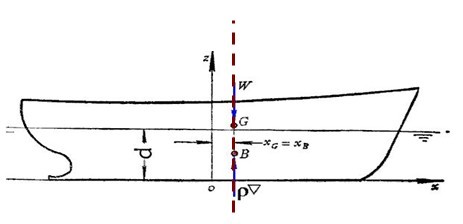

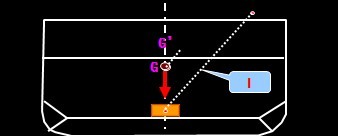

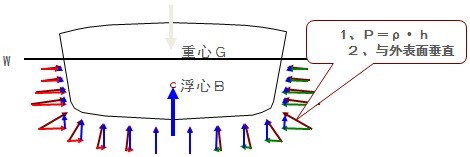

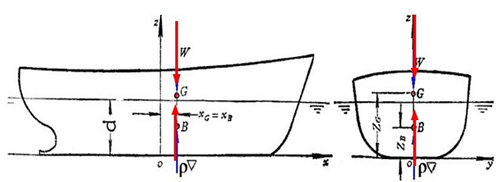

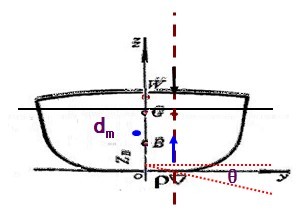

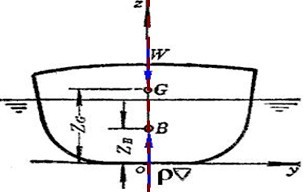

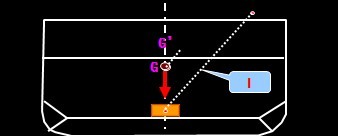

二、船舶平衡条件

1、重力和浮力大小相等,方向相反。

2、重心和浮心处在同一条铅垂线上。

(1)重心(G)——船舶所受全部重力的作用中心,其位置由空船重量以及各部分装载重量的大小及其位置决定。

(2)浮心(B)——船体所受浮力的作用中心,其位置由水线面以下船体形状决定。

图片见下图

三、船舶浮态

1、浮态的概念

三、船舶浮态

1、浮态的概念

浮态——船舶在静水中处于自由漂浮状态时与水面的相对位置关系。

2、浮态的分类及表达

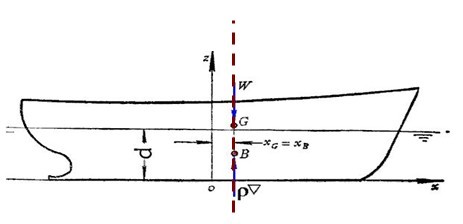

(1)正浮(On even keel)——船舶基平面与水线面相互平行漂浮状态。

正浮时的浮态用吃水d表示

吃水d——

船底至

水线面的垂直距离

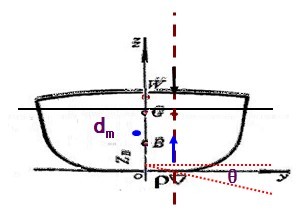

(2)横倾(List,Heel)——船舶的纵向基线与水线面平行,而横向基线与水线面成一夹角时的漂浮状态。

横倾时浮态的表示

1)平均吃水dm(m)

2)横倾角θ(°)

横倾角θ——横向基线与水线面之间的夹角,右倾为正,左倾为负。

产生横倾的原因——船上重量左右不对称。

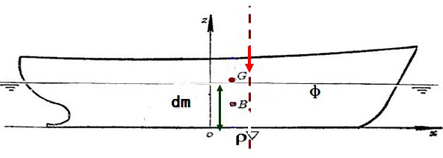

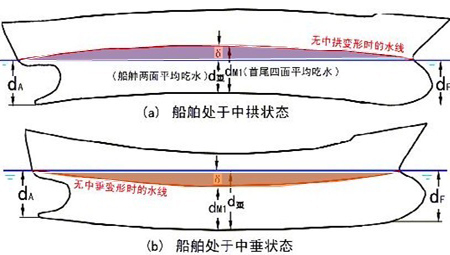

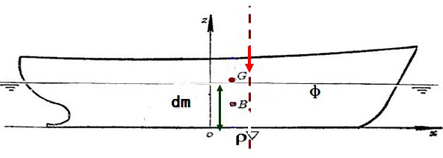

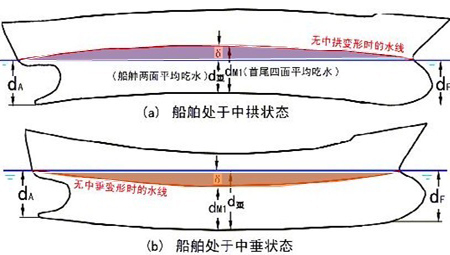

(3)纵倾(Trim)——船舶的横向基线与水线面平行,而纵向基线与水线面成一夹角时的漂浮状态。

纵倾时浮态的表示

1)平均吃水dm(m)

2)纵倾角ψ(°)

纵倾角ψ——纵向基线与水线面之间的夹角,首倾为正,尾倾为负。

产生纵倾的原因——船上重量前后分布不合理。

第二节 船舶重量

一、船舶重量的组成

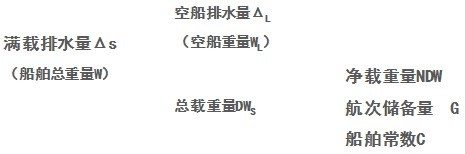

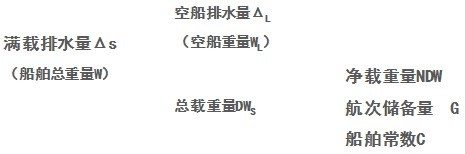

1、排水量(Displacement)Δ

排水量——船舶自由漂浮于静水面时所排开水的重量。

(1)排水量的分类

1)满载排水量ΔT、ΔS、ΔW——船舶吃水位于某规定载重线时的排水量。

2)空船排水量ΔL——船舶装备齐全但无载重时的排水量(包括固定压载、冷凝器中的淡水和锅炉中的燃料)。

3)装载排水量Δ——吃水介于空载水线与满载水线之间任意水线下的排水量。

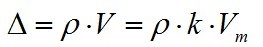

(2)排水量的求取

1、排水量(Displacement)Δ

排水量——船舶自由漂浮于静水面时所排开水的重量。

(1)排水量的分类

1)满载排水量ΔT、ΔS、ΔW——船舶吃水位于某规定载重线时的排水量。

2)空船排水量ΔL——船舶装备齐全但无载重时的排水量(包括固定压载、冷凝器中的淡水和锅炉中的燃料)。

3)装载排水量Δ——吃水介于空载水线与满载水线之间任意水线下的排水量。

(2)排水量的求取

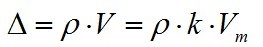

1)由浮性方程:

ρ——舷外水密度 g/cm

3(标准海水取1.025)

V——实际排水体积 m

3

V

m——型排水体积 m

3

k——船壳系数1.04~1.006

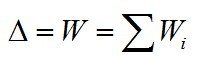

2)计算船舶总重量

W

i——组成船舶总重量的第i分项重量

2、总载重量

2、总载重量

1)满载总载重量DW

T、DW

S、DW

W——船舶吃水位于某规定载重线时的总载重量。

2)装载总载重量DW——满载水线以下各吃水下的总载重量。

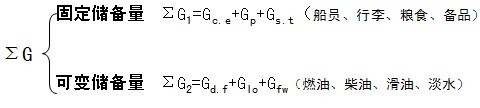

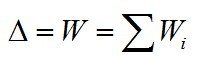

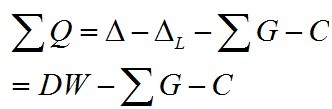

3、航次储备量ΣG

航次储备量ΣG——具体航次中需要消耗或必须储备的那部分载荷重量。

(1)航次储备量的组成:

4、船舶常数(Canstant)C

4、船舶常数(Canstant)C

(1)船舶常数的概念

船舶常数C——船舶营运中的空船重量与出厂时的空船重量的差值。

(2)船舶常数产生的原因

1)未及时清除各类生产与生活垃圾。

2)船舶经改装或修理后结构和设备重量增加或减少。

3)水线以下船体附着了大量海生物。

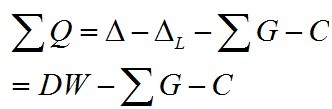

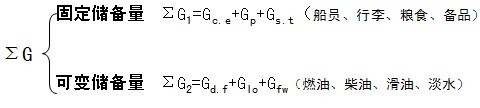

5、实际载货量ΣQ:

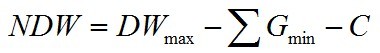

6、航次净载重量(Net Deadweight)NDW

NDW——具体航次中实际载货量可能得到的最大值。

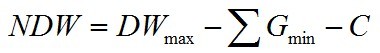

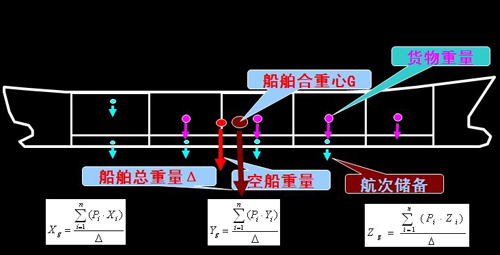

二、船舶重心坐标的计算

1、力矩合成原理

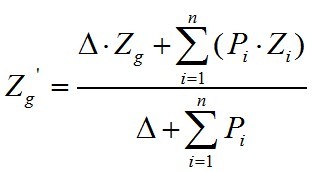

式中:Xg、Yg、Zg:船舶合重心纵、横、垂向坐标(m);

pi:组成船舶总重量的各分项重量(t);Δ:船舶排水量(t);

Σ(Pi• Xi),Σ(Pi• Yi),Σ(Pi• Zi):纵向、横向、垂向重量力矩(9.81kN.m)。

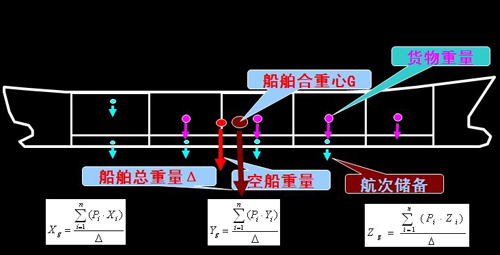

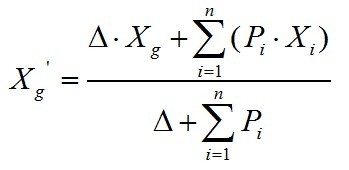

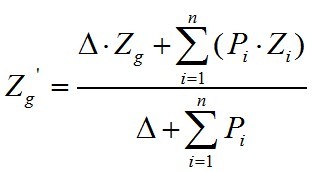

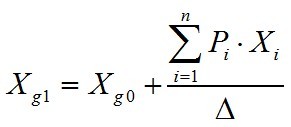

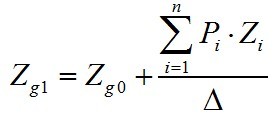

2、载荷变动(装卸)后的船舶合重心计算

设船舶初始排水量为Δ,合重心坐标为Xg、Yg、Zg

第i项载荷变动重量为Pi(加在为+,减载为-),相应重心坐标为Xi,Yi,Zi

则载荷变动(装卸)后的船舶合重心坐标为:

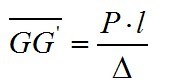

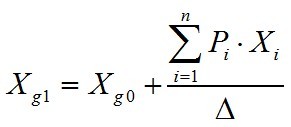

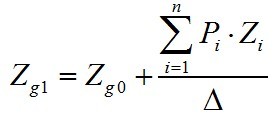

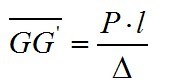

3、平行力移动原理

3、平行力移动原理

(1)船舶合重心移动方向平行于载荷移动方向

(2)船舶合重心移动所产生的力矩等于载荷移动所产生的力矩

结论:

设船舶合重心坐标初始值为X

g0,Y

g0,Z

g0,最终值为X

g1,Y

g1,Z

g1,第i次载荷移动重量为P

i,纵、横、垂向移动距离分别为x

i,y

i,z

i,船舶排水量为,则:

第三节 浮性参数

一、浮性参数的概念及作用

1、浮性参数——表示船舶在静止正浮条件下所受浮力的大小、作用中心、变化率随平均吃水变化的函数。

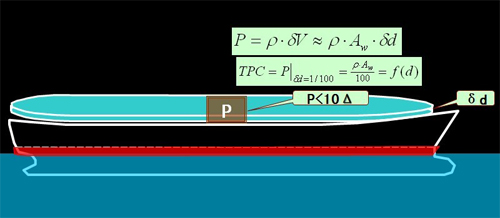

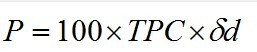

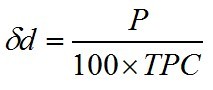

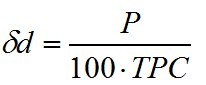

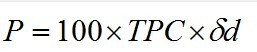

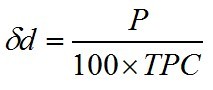

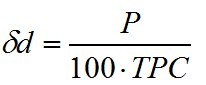

2、厘米吃水吨数TPC

2、厘米吃水吨数TPC

TPC(Metric tons per centimeter immersion)——船舶平均吃水每增加1厘米排水量的增量(t/cm)

令δd=1cm=1/100m

TPC的用途:

TPC的用途:

(1)根据吃水的变化δd求载重量变化P

(2)根据载重量变化P推算吃水变化δd

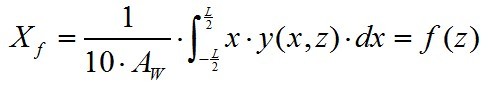

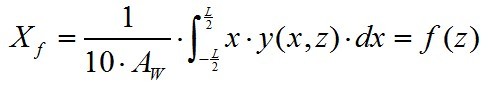

3、漂心纵坐标曲线X

f

漂心F——水线面面积的形心(静矩中心)

特性1:少量载荷加装于漂心,吃水平均增加。

特性2:载荷移动,漂心处的吃水不变。

◇型排水体积曲线(Volume of moulded displacement)V

m

◇实际排水体积(Volume of displacement)V

k——船壳系数k=1.004~1.03

◇排水量(Displacement)Δ

排水量Δ=ρ·V=f(d)

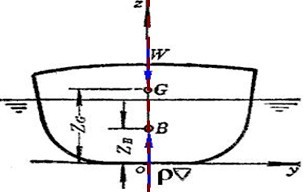

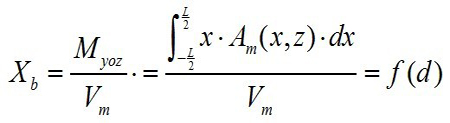

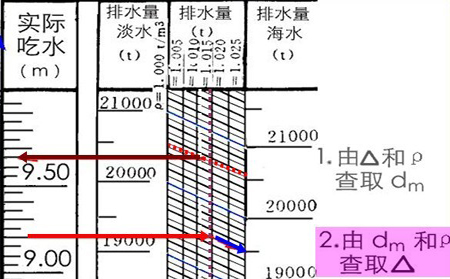

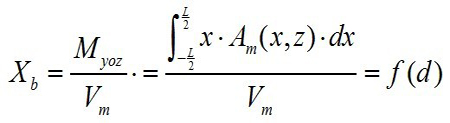

4、浮心纵向坐标曲线Xb

浮心B——船体所受浮力的作用中心

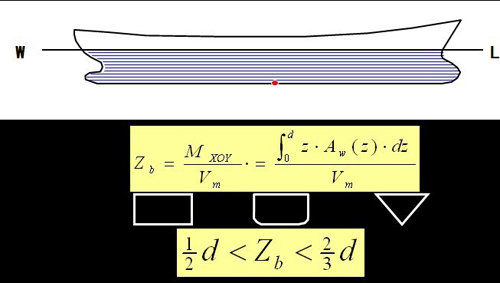

5、浮心垂向坐标曲线Zb(Vertical center of buoyancy above baseline)

5、浮心垂向坐标曲线Zb(Vertical center of buoyancy above baseline)

二、浮性参数在实际工作中的获取方法

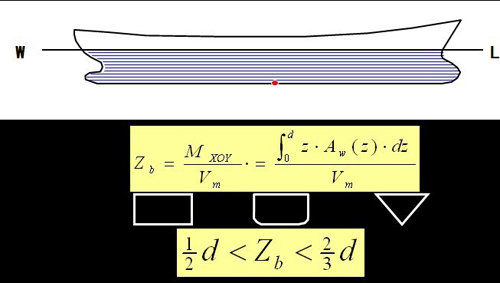

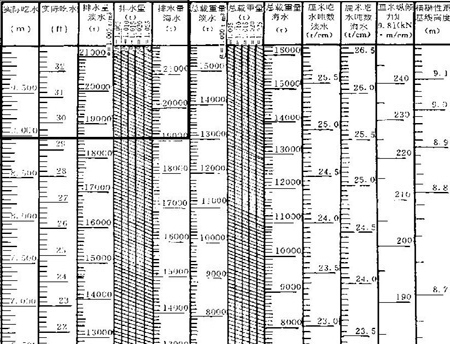

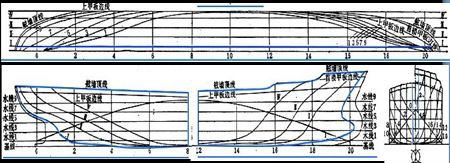

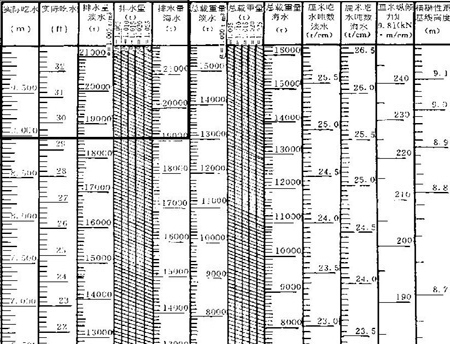

1、静水力曲线图

特点:

(1)各曲线置于同一张曲线图中,采用相同的纵坐标,即平均型吃水;而所获得的横坐标须用不同的比例换算而成各自的数值。

(2)多数曲线的横坐标原点为0,而X

b、X

f曲线的横坐标原点取为船中处。

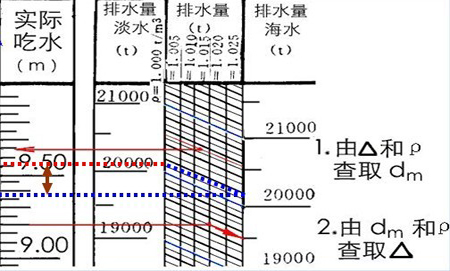

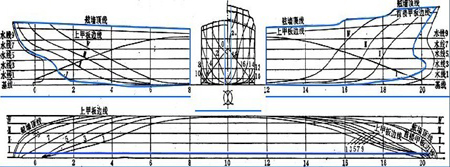

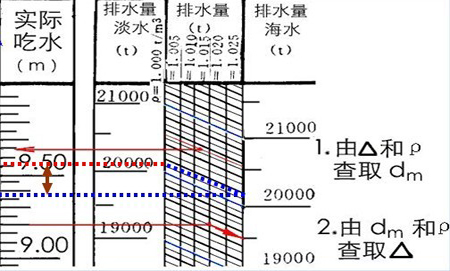

2、载重表尺

特点:

特点:

1、用表尺的形式给出了船舶各性能参数之间的关系,简单明了。

2、引数为船舶平均实际吃水,可从船舶水尺标志直接读取,不必进行换算。

3、给出了不同水域密度下的排水量、总载重量与实际平均吃水之间的关系,方便实用。

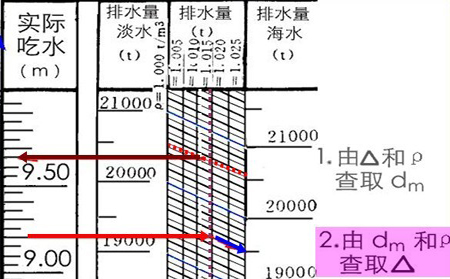

载重表尺的用法示例

第四节 吃水与干舷

一、船舶的吃水

1、平均吃水的概念

定义(1):平均实际(型)吃水是船舶在正浮时的实际(型)吃水。

当船舶有纵倾时,平均实际(型)吃水是指从正浮水线与倾斜水线的交点沿垂直于基平面的方向量到龙骨板下(上)缘的距离。

定义(2):平均实际(型)吃水是指漂心处的实际(型)吃水。

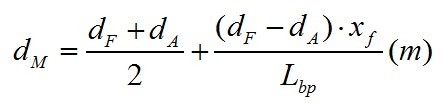

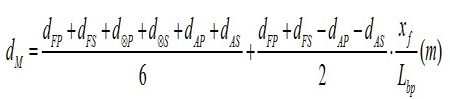

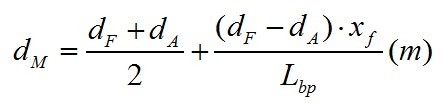

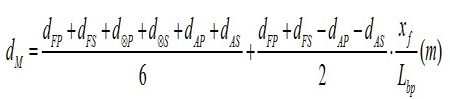

2、平均吃水的计算

2、平均吃水的计算

(1)不考虑船体有纵向变形时

a、当船体仅有纵倾时

b、当船体同时有纵倾和横倾时

3、船舶实际吃水的读取

3、船舶实际吃水的读取

利用水尺标志观测实际吃水

二、平均吃水的变化

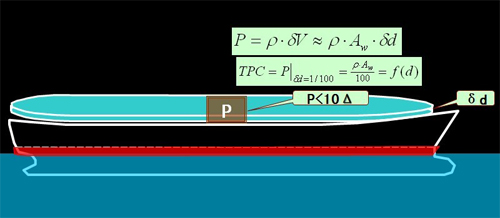

1、少量载荷变动对平均吃水的影响

其中:P——排水量的变化量(t),加载为正,减载为负。(P<10%Δ)

TPC——厘米吃水吨数(t/cm)

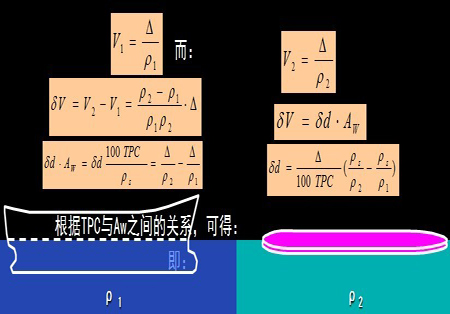

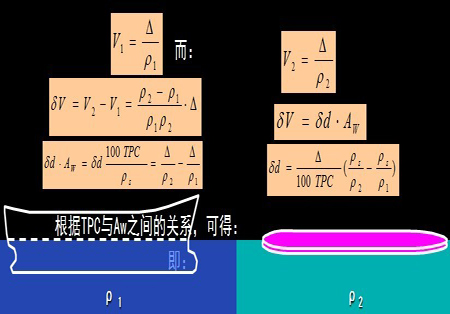

2、舷外水密度变化对船舶吃水的影响

(1)较准确的计算方法

设舷外水密度由ρ1变化到ρ2:

(2)使用淡水超额量的方法

在上式中,令ρ1=1.025g/cm

3,ρ2=1.000g/cm

3即得:

淡水超额量FWA(Fresh water additional)——船舶从标准海水驶入标准淡水时,平均吃水的增量,用cm表示。

(4)利用载重表尺确定舷外水密度变化对吃水的影响

三、储备浮力与干舷

1、储备浮力(Reserved Buoyancy)——满载水线以上船舶主体部分水密空间所能提供的浮力。(一般为排水量的20%~50%)

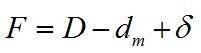

2、干舷(Freeboard)——船中处从甲板线上缘向下量到有关载重线上缘的垂直距离。

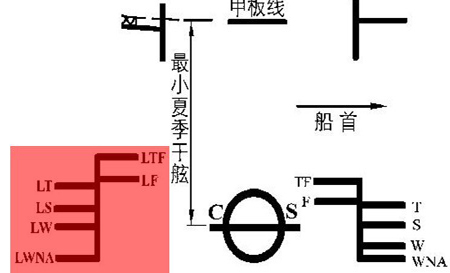

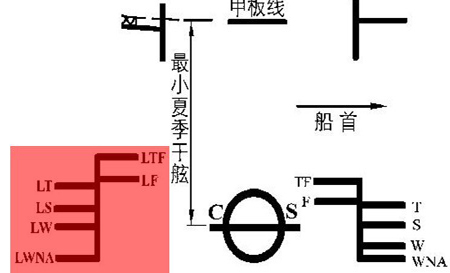

第五节 载重线标志

一、载重线标志(Loadline mark)的组成

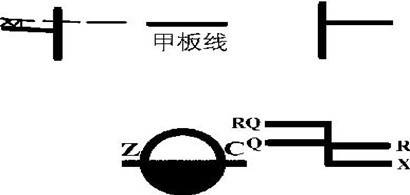

1、远洋航线干货船及散装液体货船的载重线标志

(1)甲板线

(2)载重线圈及横线

(3)各载重线

二、各载重线的位置

三、木材船的载重线标志

木材船——甲板上装载木材且具有符合规定的系固系统的船舶

各木材载重线的位置

(1)夏季木材载重线(LS)根据“规则”高与夏季载重线(S)

(2)热带木材载重线(LT)高于夏季木材载重线(LS)夏季木材吃水的1/48

(3)冬季木材载重线(LW)低于夏季木材载重线(LS)夏季木材吃水的1/36

(4)冬季北大西洋木材载重线(LWNA)与北大西洋冬季载重线(WNA)同高

(5)木材淡水载重线高于木材海水载重线

四、客船的分舱载重线

客船——载客12人以上

C1——基本载客载重线

C2——部分使用交替处

所载客时的载重线

C3——全部使用交替处

所载客时的载重线

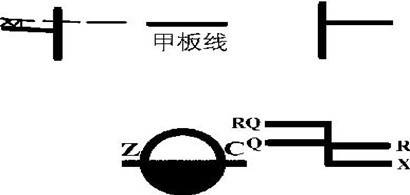

五、非国际航行船的载重线标志

特点:

(1)载重线全下部涂没

(2)使用汉语拼音标注

(3)无冬季载重线和

冬季北大西洋载重线

(4)各载重线略高于远洋船

(2)总长LOA——船首前端量到船尾后端的水平距离,但不包括船壳板厚度及其他突出附体。

(3)最大长度Lmax——船首前端量到船尾后端的水平距离,包括船壳板厚度及其他突出附体。

(2)总长LOA——船首前端量到船尾后端的水平距离,但不包括船壳板厚度及其他突出附体。

(3)最大长度Lmax——船首前端量到船尾后端的水平距离,包括船壳板厚度及其他突出附体。

(4)设计水线面长度LWL——设计水线面前后两端之间的距离。

(5)登记长度LR——量自龙骨板上缘的最小型深的85%处的水线长度的96%,或沿该水线面从首柱前缘量到上舵杆中心线的长度,两者取较大者。

(4)设计水线面长度LWL——设计水线面前后两端之间的距离。

(5)登记长度LR——量自龙骨板上缘的最小型深的85%处的水线长度的96%,或沿该水线面从首柱前缘量到上舵杆中心线的长度,两者取较大者。

3、船深(Depth)

(1)最大高度(Air Draft)Dmax——从空载水线面量到船舶最高固定点的垂直距离。

(2)型深(Moulded Depth)D——从中横剖面处的船舶基线量到上甲板边缘下缘的垂直距离。

(3)登记深度(Register Depth)DR——在中纵剖面的登记长度的中点处,从上甲板龙骨上缘量到内龙骨顶板上缘的垂直距离。若是双层底船,则从上甲板横梁上缘量到内底板上缘的垂直距离。内底板铺有木板时,量到木板上缘的垂直距离。

3、船深(Depth)

(1)最大高度(Air Draft)Dmax——从空载水线面量到船舶最高固定点的垂直距离。

(2)型深(Moulded Depth)D——从中横剖面处的船舶基线量到上甲板边缘下缘的垂直距离。

(3)登记深度(Register Depth)DR——在中纵剖面的登记长度的中点处,从上甲板龙骨上缘量到内龙骨顶板上缘的垂直距离。若是双层底船,则从上甲板横梁上缘量到内底板上缘的垂直距离。内底板铺有木板时,量到木板上缘的垂直距离。

4、吃水(Draft) 吃水——船底至有关水线面之间的垂直距离。

(1)型吃水dm——从龙骨板上缘量到有关水线面之间的垂直距离。

(2)实际吃水d——从龙骨板下缘量到有关水线面之间的垂直距离。

(3)设计吃水(夏季满载吃水)ds——船舶装载设计要求的载荷重量时,在正浮的情况下,中横剖面处从船底基线量到设计(夏季满载)水线面的垂直距离。

4、吃水(Draft) 吃水——船底至有关水线面之间的垂直距离。

(1)型吃水dm——从龙骨板上缘量到有关水线面之间的垂直距离。

(2)实际吃水d——从龙骨板下缘量到有关水线面之间的垂直距离。

(3)设计吃水(夏季满载吃水)ds——船舶装载设计要求的载荷重量时,在正浮的情况下,中横剖面处从船底基线量到设计(夏季满载)水线面的垂直距离。

2、中横剖面系数(Midsectionplane coefficent)

Cm——船舶设计水线面以下的中横剖面面积Am与型宽与设计吃水的乘积之比。

2、中横剖面系数(Midsectionplane coefficent)

Cm——船舶设计水线面以下的中横剖面面积Am与型宽与设计吃水的乘积之比。

3、方型系数(Block Coefficient)

CB——船体在设计水线或夏季满载水线下的型排水体积Vm,与垂线间长Lbp,型宽B、设计吃水或夏季满载吃水d三者的乘积的比值。

杂货船:CB=0.68~0.80

客船、集装箱船:CB=0.5~0.7

3、方型系数(Block Coefficient)

CB——船体在设计水线或夏季满载水线下的型排水体积Vm,与垂线间长Lbp,型宽B、设计吃水或夏季满载吃水d三者的乘积的比值。

杂货船:CB=0.68~0.80

客船、集装箱船:CB=0.5~0.7

4、(纵向)棱形系数(Prismatic coefficient)

Cp——设计水线或夏季满载水线以下的型排水体积Vm与船体中横剖面在相同水线下的面积Am、垂线间长Lbp两者的乘积的比值。

4、(纵向)棱形系数(Prismatic coefficient)

Cp——设计水线或夏季满载水线以下的型排水体积Vm与船体中横剖面在相同水线下的面积Am、垂线间长Lbp两者的乘积的比值。

5、(垂向)棱形系数(Vertical Prismatic coefficient)

Cpv——设计水线或夏季满载水线以下的型排水体积Vm与相应的水线面面积Aw、型吃水d两者的乘积的比值。

5、(垂向)棱形系数(Vertical Prismatic coefficient)

Cpv——设计水线或夏季满载水线以下的型排水体积Vm与相应的水线面面积Aw、型吃水d两者的乘积的比值。

三、基线和坐标系

纵向基线和X坐标

纵向基线——基平面和中线面的交线。

X坐标轴——沿纵向基线设置,正方向指向船首,原点在中站面上。

横向基线和Y坐标

横向基线——中站面和基平面的交线。

Y坐标轴——沿横向基线设置,正方向指向右舷,原点在中线面上。

Z坐标——沿中线面和中站面的交线设置,正方向指向上方,原点在基平面上。

三、基线和坐标系

纵向基线和X坐标

纵向基线——基平面和中线面的交线。

X坐标轴——沿纵向基线设置,正方向指向船首,原点在中站面上。

横向基线和Y坐标

横向基线——中站面和基平面的交线。

Y坐标轴——沿横向基线设置,正方向指向右舷,原点在中线面上。

Z坐标——沿中线面和中站面的交线设置,正方向指向上方,原点在基平面上。

四、三个基本剖面

1、中纵剖面——中线面切割型船体所得到的剖面。

2、中横剖面——中站面切割型船体所得到的剖面。

3、设计水线面——距基平面的垂直高度为设计吃水,并与基平面平行的平面切割型船体所得到的剖面。

四、三个基本剖面

1、中纵剖面——中线面切割型船体所得到的剖面。

2、中横剖面——中站面切割型船体所得到的剖面。

3、设计水线面——距基平面的垂直高度为设计吃水,并与基平面平行的平面切割型船体所得到的剖面。

六、船体型线图

船体半宽水线图、纵剖线图、横剖线图的组合,构成了船体型线图,用以完整、准确地表示船体的几何形状。

六、船体型线图

船体半宽水线图、纵剖线图、横剖线图的组合,构成了船体型线图,用以完整、准确地表示船体的几何形状。

七、型值表

七、型值表

三、船舶浮态

1、浮态的概念

浮态——船舶在静水中处于自由漂浮状态时与水面的相对位置关系。

2、浮态的分类及表达

(1)正浮(On even keel)——船舶基平面与水线面相互平行漂浮状态。

正浮时的浮态用吃水d表示

吃水d——船底至水线面的垂直距离

三、船舶浮态

1、浮态的概念

浮态——船舶在静水中处于自由漂浮状态时与水面的相对位置关系。

2、浮态的分类及表达

(1)正浮(On even keel)——船舶基平面与水线面相互平行漂浮状态。

正浮时的浮态用吃水d表示

吃水d——船底至水线面的垂直距离

(3)纵倾(Trim)——船舶的横向基线与水线面平行,而纵向基线与水线面成一夹角时的漂浮状态。

纵倾时浮态的表示

1)平均吃水dm(m)

2)纵倾角ψ(°)

纵倾角ψ——纵向基线与水线面之间的夹角,首倾为正,尾倾为负。

产生纵倾的原因——船上重量前后分布不合理。

(3)纵倾(Trim)——船舶的横向基线与水线面平行,而纵向基线与水线面成一夹角时的漂浮状态。

纵倾时浮态的表示

1)平均吃水dm(m)

2)纵倾角ψ(°)

纵倾角ψ——纵向基线与水线面之间的夹角,首倾为正,尾倾为负。

产生纵倾的原因——船上重量前后分布不合理。

1、排水量(Displacement)Δ

排水量——船舶自由漂浮于静水面时所排开水的重量。

(1)排水量的分类

1)满载排水量ΔT、ΔS、ΔW——船舶吃水位于某规定载重线时的排水量。

2)空船排水量ΔL——船舶装备齐全但无载重时的排水量(包括固定压载、冷凝器中的淡水和锅炉中的燃料)。

3)装载排水量Δ——吃水介于空载水线与满载水线之间任意水线下的排水量。

(2)排水量的求取

1)由浮性方程:

1、排水量(Displacement)Δ

排水量——船舶自由漂浮于静水面时所排开水的重量。

(1)排水量的分类

1)满载排水量ΔT、ΔS、ΔW——船舶吃水位于某规定载重线时的排水量。

2)空船排水量ΔL——船舶装备齐全但无载重时的排水量(包括固定压载、冷凝器中的淡水和锅炉中的燃料)。

3)装载排水量Δ——吃水介于空载水线与满载水线之间任意水线下的排水量。

(2)排水量的求取

1)由浮性方程:

ρ——舷外水密度 g/cm3(标准海水取1.025)

V——实际排水体积 m3

Vm——型排水体积 m3

k——船壳系数1.04~1.006

2)计算船舶总重量

Wi——组成船舶总重量的第i分项重量

ρ——舷外水密度 g/cm3(标准海水取1.025)

V——实际排水体积 m3

Vm——型排水体积 m3

k——船壳系数1.04~1.006

2)计算船舶总重量

Wi——组成船舶总重量的第i分项重量

2、总载重量

1)满载总载重量DWT、DWS、DWW——船舶吃水位于某规定载重线时的总载重量。

2)装载总载重量DW——满载水线以下各吃水下的总载重量。

3、航次储备量ΣG

航次储备量ΣG——具体航次中需要消耗或必须储备的那部分载荷重量。

(1)航次储备量的组成:

2、总载重量

1)满载总载重量DWT、DWS、DWW——船舶吃水位于某规定载重线时的总载重量。

2)装载总载重量DW——满载水线以下各吃水下的总载重量。

3、航次储备量ΣG

航次储备量ΣG——具体航次中需要消耗或必须储备的那部分载荷重量。

(1)航次储备量的组成:

4、船舶常数(Canstant)C

(1)船舶常数的概念

船舶常数C——船舶营运中的空船重量与出厂时的空船重量的差值。

(2)船舶常数产生的原因

1)未及时清除各类生产与生活垃圾。

2)船舶经改装或修理后结构和设备重量增加或减少。

3)水线以下船体附着了大量海生物。

5、实际载货量ΣQ:

4、船舶常数(Canstant)C

(1)船舶常数的概念

船舶常数C——船舶营运中的空船重量与出厂时的空船重量的差值。

(2)船舶常数产生的原因

1)未及时清除各类生产与生活垃圾。

2)船舶经改装或修理后结构和设备重量增加或减少。

3)水线以下船体附着了大量海生物。

5、实际载货量ΣQ:

6、航次净载重量(Net Deadweight)NDW

NDW——具体航次中实际载货量可能得到的最大值。

6、航次净载重量(Net Deadweight)NDW

NDW——具体航次中实际载货量可能得到的最大值。

式中:Xg、Yg、Zg:船舶合重心纵、横、垂向坐标(m);

pi:组成船舶总重量的各分项重量(t);Δ:船舶排水量(t);

Σ(Pi• Xi),Σ(Pi• Yi),Σ(Pi• Zi):纵向、横向、垂向重量力矩(9.81kN.m)。

2、载荷变动(装卸)后的船舶合重心计算

设船舶初始排水量为Δ,合重心坐标为Xg、Yg、Zg

第i项载荷变动重量为Pi(加在为+,减载为-),相应重心坐标为Xi,Yi,Zi

则载荷变动(装卸)后的船舶合重心坐标为:

式中:Xg、Yg、Zg:船舶合重心纵、横、垂向坐标(m);

pi:组成船舶总重量的各分项重量(t);Δ:船舶排水量(t);

Σ(Pi• Xi),Σ(Pi• Yi),Σ(Pi• Zi):纵向、横向、垂向重量力矩(9.81kN.m)。

2、载荷变动(装卸)后的船舶合重心计算

设船舶初始排水量为Δ,合重心坐标为Xg、Yg、Zg

第i项载荷变动重量为Pi(加在为+,减载为-),相应重心坐标为Xi,Yi,Zi

则载荷变动(装卸)后的船舶合重心坐标为:

3、平行力移动原理

3、平行力移动原理

(1)船舶合重心移动方向平行于载荷移动方向

(1)船舶合重心移动方向平行于载荷移动方向

(2)船舶合重心移动所产生的力矩等于载荷移动所产生的力矩

结论:

设船舶合重心坐标初始值为Xg0,Yg0,Zg0,最终值为Xg1,Yg1,Zg1,第i次载荷移动重量为Pi,纵、横、垂向移动距离分别为xi,yi,zi,船舶排水量为,则:

(2)船舶合重心移动所产生的力矩等于载荷移动所产生的力矩

结论:

设船舶合重心坐标初始值为Xg0,Yg0,Zg0,最终值为Xg1,Yg1,Zg1,第i次载荷移动重量为Pi,纵、横、垂向移动距离分别为xi,yi,zi,船舶排水量为,则:

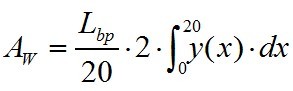

2、厘米吃水吨数TPC

TPC(Metric tons per centimeter immersion)——船舶平均吃水每增加1厘米排水量的增量(t/cm)

令δd=1cm=1/100m

2、厘米吃水吨数TPC

TPC(Metric tons per centimeter immersion)——船舶平均吃水每增加1厘米排水量的增量(t/cm)

令δd=1cm=1/100m

TPC的用途:

(1)根据吃水的变化δd求载重量变化P

TPC的用途:

(1)根据吃水的变化δd求载重量变化P

(2)根据载重量变化P推算吃水变化δd

(2)根据载重量变化P推算吃水变化δd

◇型排水体积曲线(Volume of moulded displacement)Vm

◇实际排水体积(Volume of displacement)V

◇型排水体积曲线(Volume of moulded displacement)Vm

◇实际排水体积(Volume of displacement)V

k——船壳系数k=1.004~1.03

◇排水量(Displacement)Δ

排水量Δ=ρ·V=f(d)

4、浮心纵向坐标曲线Xb

浮心B——船体所受浮力的作用中心

k——船壳系数k=1.004~1.03

◇排水量(Displacement)Δ

排水量Δ=ρ·V=f(d)

4、浮心纵向坐标曲线Xb

浮心B——船体所受浮力的作用中心

5、浮心垂向坐标曲线Zb(Vertical center of buoyancy above baseline)

5、浮心垂向坐标曲线Zb(Vertical center of buoyancy above baseline)

特点:

(1)各曲线置于同一张曲线图中,采用相同的纵坐标,即平均型吃水;而所获得的横坐标须用不同的比例换算而成各自的数值。

(2)多数曲线的横坐标原点为0,而Xb、Xf曲线的横坐标原点取为船中处。

2、载重表尺

特点:

(1)各曲线置于同一张曲线图中,采用相同的纵坐标,即平均型吃水;而所获得的横坐标须用不同的比例换算而成各自的数值。

(2)多数曲线的横坐标原点为0,而Xb、Xf曲线的横坐标原点取为船中处。

2、载重表尺

特点:

1、用表尺的形式给出了船舶各性能参数之间的关系,简单明了。

2、引数为船舶平均实际吃水,可从船舶水尺标志直接读取,不必进行换算。

3、给出了不同水域密度下的排水量、总载重量与实际平均吃水之间的关系,方便实用。

载重表尺的用法示例

特点:

1、用表尺的形式给出了船舶各性能参数之间的关系,简单明了。

2、引数为船舶平均实际吃水,可从船舶水尺标志直接读取,不必进行换算。

3、给出了不同水域密度下的排水量、总载重量与实际平均吃水之间的关系,方便实用。

载重表尺的用法示例

2、平均吃水的计算

(1)不考虑船体有纵向变形时

a、当船体仅有纵倾时

2、平均吃水的计算

(1)不考虑船体有纵向变形时

a、当船体仅有纵倾时

b、当船体同时有纵倾和横倾时

b、当船体同时有纵倾和横倾时

3、船舶实际吃水的读取

利用水尺标志观测实际吃水

3、船舶实际吃水的读取

利用水尺标志观测实际吃水

其中:P——排水量的变化量(t),加载为正,减载为负。(P<10%Δ)

TPC——厘米吃水吨数(t/cm)

2、舷外水密度变化对船舶吃水的影响

(1)较准确的计算方法

设舷外水密度由ρ1变化到ρ2:

其中:P——排水量的变化量(t),加载为正,减载为负。(P<10%Δ)

TPC——厘米吃水吨数(t/cm)

2、舷外水密度变化对船舶吃水的影响

(1)较准确的计算方法

设舷外水密度由ρ1变化到ρ2:

(2)使用淡水超额量的方法

在上式中,令ρ1=1.025g/cm3,ρ2=1.000g/cm3即得:

(2)使用淡水超额量的方法

在上式中,令ρ1=1.025g/cm3,ρ2=1.000g/cm3即得:

淡水超额量FWA(Fresh water additional)——船舶从标准海水驶入标准淡水时,平均吃水的增量,用cm表示。

淡水超额量FWA(Fresh water additional)——船舶从标准海水驶入标准淡水时,平均吃水的增量,用cm表示。

(4)利用载重表尺确定舷外水密度变化对吃水的影响

(4)利用载重表尺确定舷外水密度变化对吃水的影响

二、各载重线的位置

二、各载重线的位置

三、木材船的载重线标志

木材船——甲板上装载木材且具有符合规定的系固系统的船舶

三、木材船的载重线标志

木材船——甲板上装载木材且具有符合规定的系固系统的船舶

各木材载重线的位置

(1)夏季木材载重线(LS)根据“规则”高与夏季载重线(S)

(2)热带木材载重线(LT)高于夏季木材载重线(LS)夏季木材吃水的1/48

(3)冬季木材载重线(LW)低于夏季木材载重线(LS)夏季木材吃水的1/36

(4)冬季北大西洋木材载重线(LWNA)与北大西洋冬季载重线(WNA)同高

(5)木材淡水载重线高于木材海水载重线

四、客船的分舱载重线

客船——载客12人以上

C1——基本载客载重线

C2——部分使用交替处

所载客时的载重线

C3——全部使用交替处

所载客时的载重线

各木材载重线的位置

(1)夏季木材载重线(LS)根据“规则”高与夏季载重线(S)

(2)热带木材载重线(LT)高于夏季木材载重线(LS)夏季木材吃水的1/48

(3)冬季木材载重线(LW)低于夏季木材载重线(LS)夏季木材吃水的1/36

(4)冬季北大西洋木材载重线(LWNA)与北大西洋冬季载重线(WNA)同高

(5)木材淡水载重线高于木材海水载重线

四、客船的分舱载重线

客船——载客12人以上

C1——基本载客载重线

C2——部分使用交替处

所载客时的载重线

C3——全部使用交替处

所载客时的载重线

五、非国际航行船的载重线标志

特点:

(1)载重线全下部涂没

(2)使用汉语拼音标注

(3)无冬季载重线和

冬季北大西洋载重线

(4)各载重线略高于远洋船

五、非国际航行船的载重线标志

特点:

(1)载重线全下部涂没

(2)使用汉语拼音标注

(3)无冬季载重线和

冬季北大西洋载重线

(4)各载重线略高于远洋船